2023年8月31日前穂高岳第一尾根の頭に立つ。

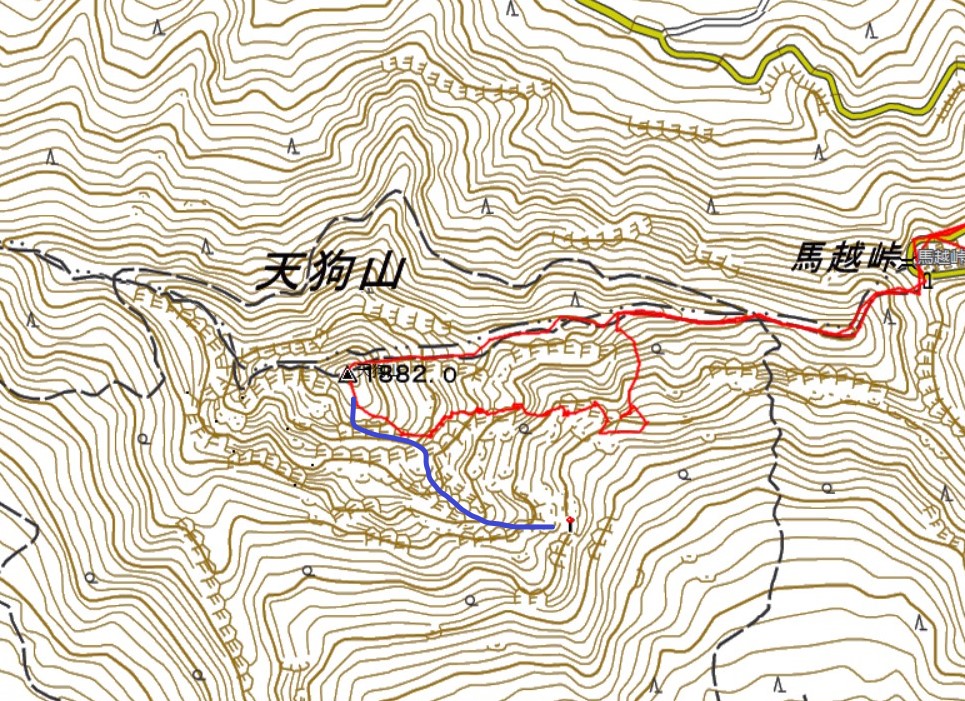

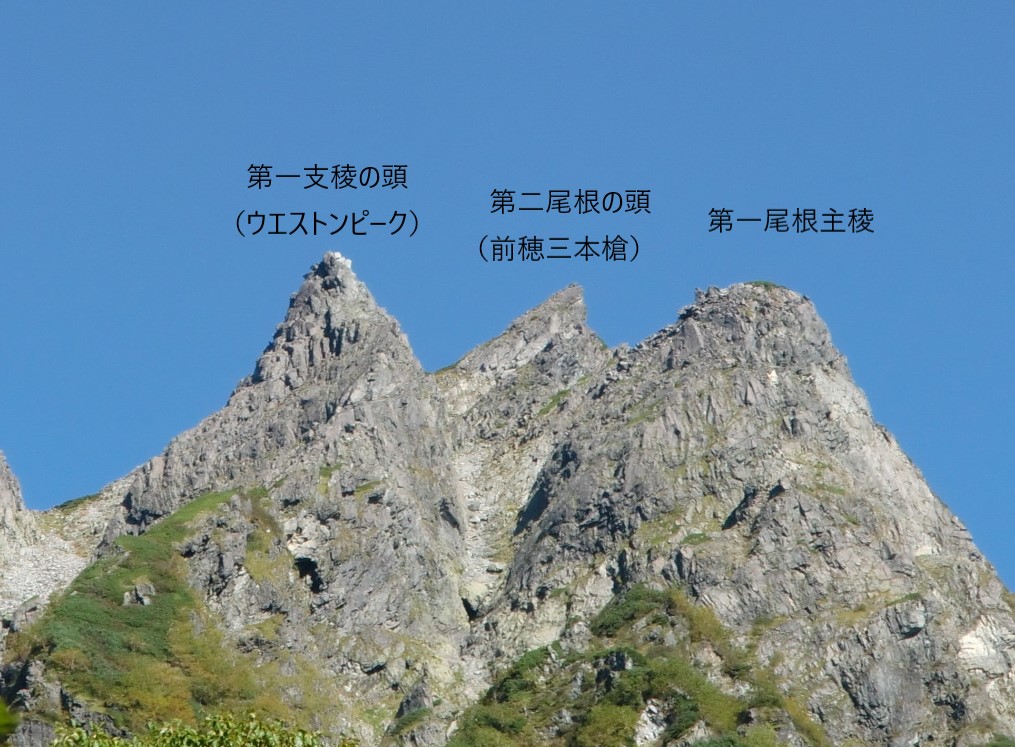

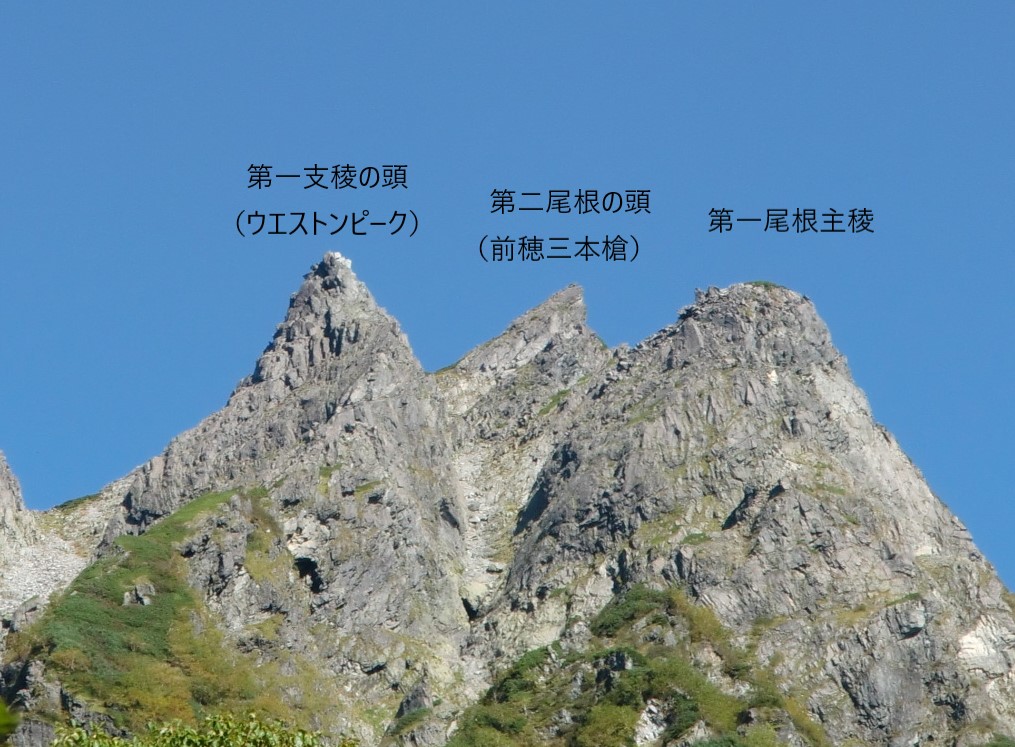

徳沢あたりから遠望できる前穂高岳山頂部 「ウエストンリッジ」と名付けた のが1985年。山崎安治氏による、ウエストンの前穂高岳登頂の際の推定ルートであったのだが、山岳巡礼倶楽部のわたべ氏が疑問を持ち、その検証をも目的として登ったものだ。

第一尾根のクライミングその1(敗退編)

2023年7月29日ウエストンリッジを登攀した うえで連絡をくれて仲良くなった長友さんと、第一尾根を登ろうと入山した。

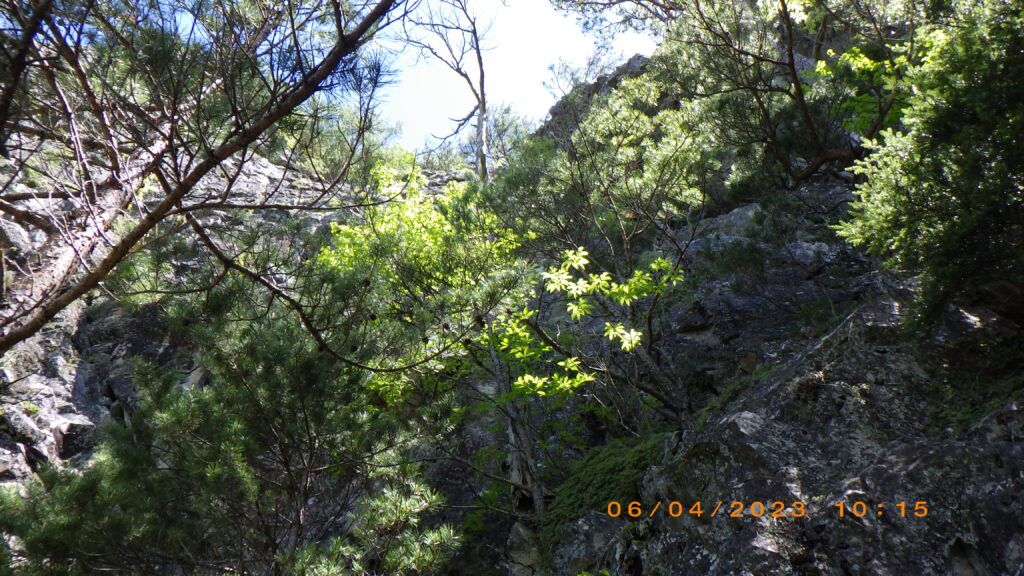

奥又白池から真上に見える尾根。その末端が洞穴状になっている。

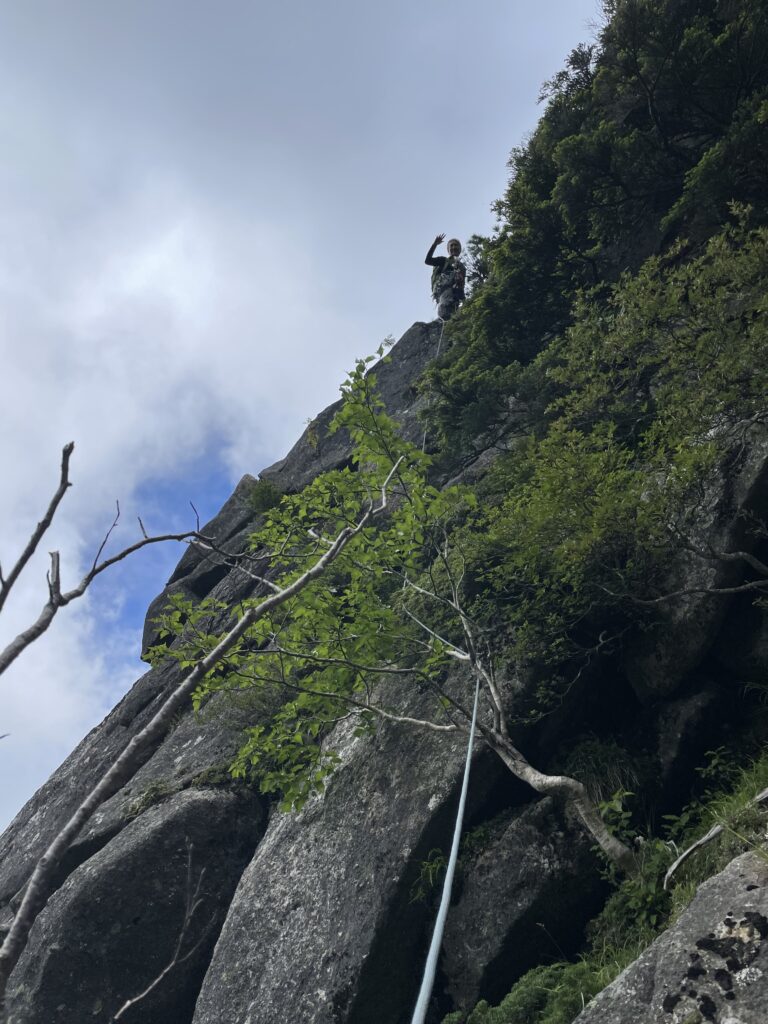

洞穴の右壁をリードする長友さん。逆相の露岩と垂直のハイマツでいやらしいクライミングとなるが、2Pで洞穴上に立つ。

この時点で全装備背負ってのいやらしいクライミングに気持ちはだいぶ萎え気味。

それにしても第一尾根周辺のクライミングについてはデータがない。「松高」というキーワードから少し調べてみることにした。

旧制松本高校の足跡

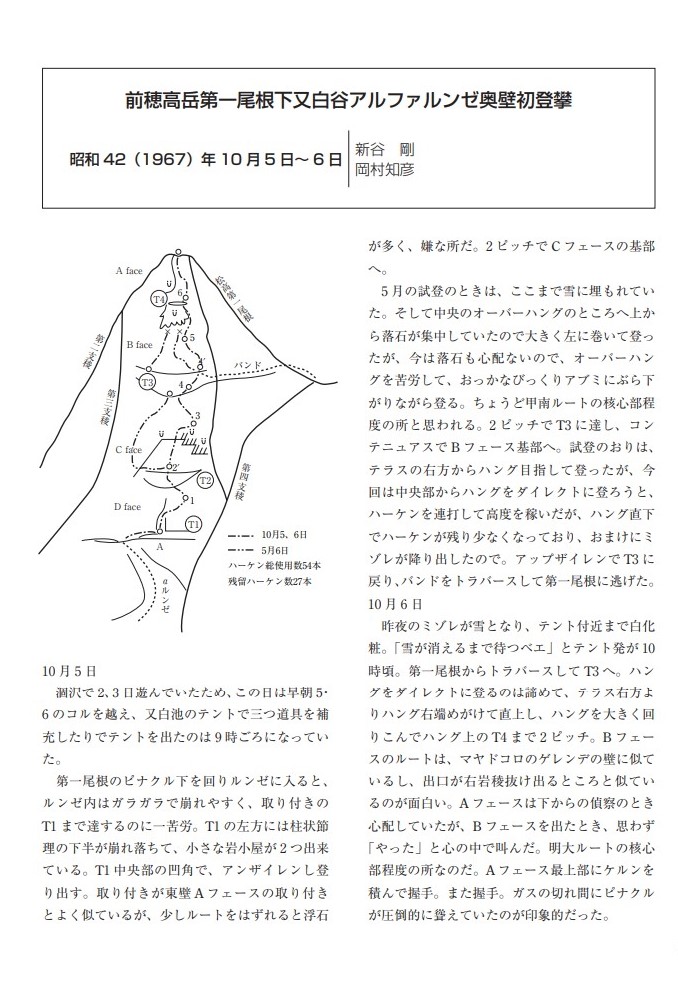

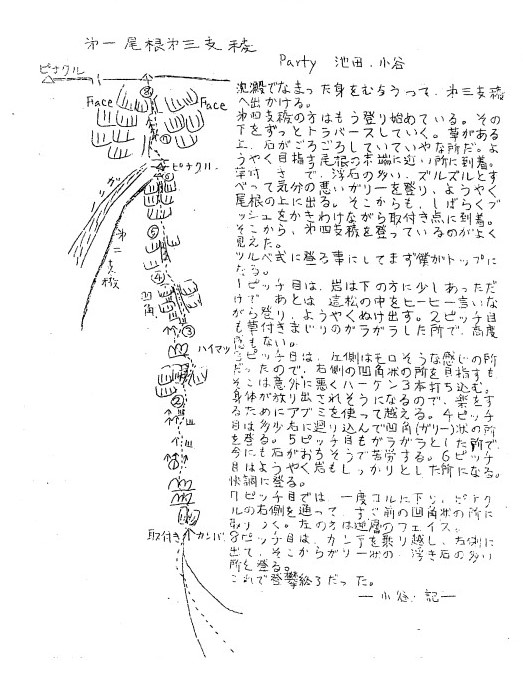

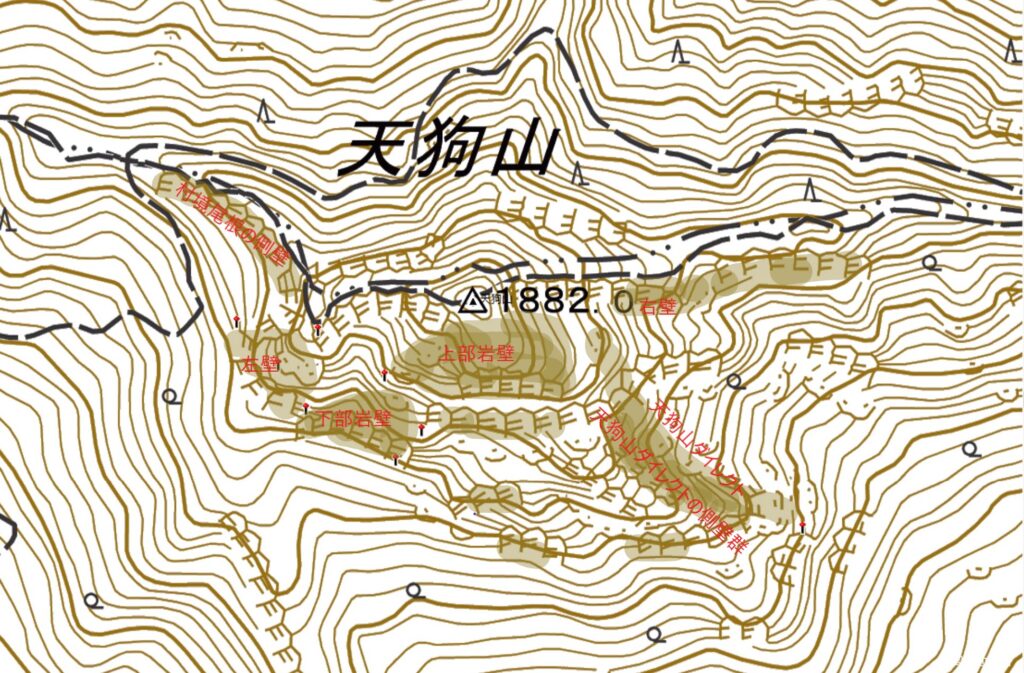

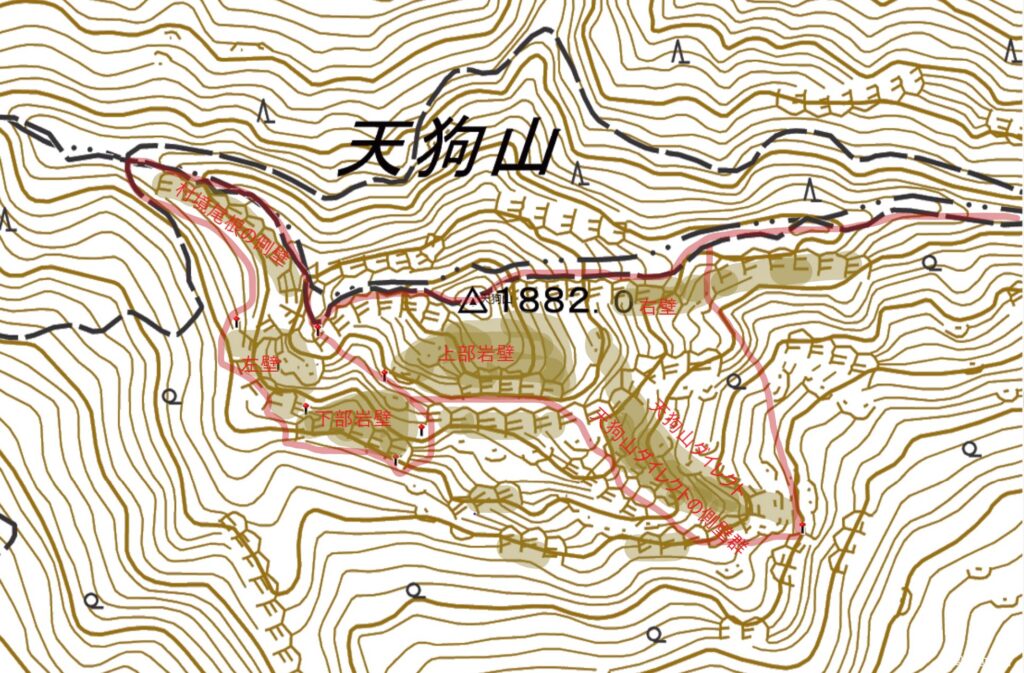

前穂高岳第一尾根。

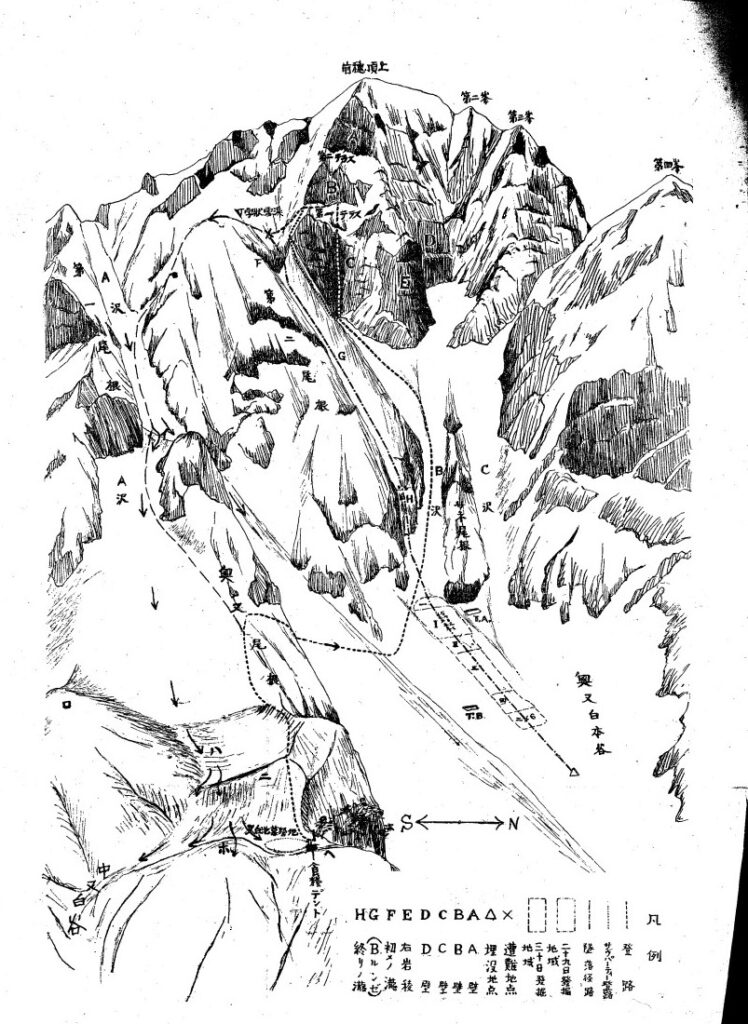

松高山岳部部報「わらぢ6号」の挿絵 (ここでは第一尾根とのみ記載されている) 旧制松本高校は大正8年(1919年)、9個目の国立高校として開設された。多くの岳人を輩出した松高山岳部がいつ設立されたかはわからないが、昭和2年(編集後期に長らく休刊になっていたとある)発行の部報「わらぢ」を見ると、すでに「奥又合宿」が行われている様子がわかる。

ところで松高山岳部が奥又を登りはじめたのは登山史上どんな時代だったのだろう? 少し調べてみた。

そもそも趣味としての登山がはじまり、ヨーロッパアルプスの未踏峰が次々と登られたのは1850年あたりから。

日本では小島烏水と岡野金次郎が1902年に槍ヶ岳登頂。

日本における登山の黎明期は旧制高校や大学の山岳部が中心であったようだ。

旧制松本高校の山岳部が部報「わらぢ」を再発行したのが1927年。

しかし松高山岳部は1932年に奥又白池を訪ねたのをきっかけに、一気にその高揚期に入ったように見える。

やがて世界大戦を目前にした暗い時代に入り、登山活動は低迷していったようだが、1930年台後半に集中的に奥又に入って登攀を行っていた様子は伝わる。かれらが冬期登攀を前提として活動していたせいか、無雪期における登攀の様子についてはあまり記述がないが、奥又の各フェースやリッジばかりか、下又白谷上部の岩稜もほとんど登られていたのではないかとも思われる。

第一尾根はそんななかで新人訓練の場のひとつとして、夏冬を通して登られていたようだ。

そして彼らの残した資産を反映してか、松高山岳部が信州大学に引き継がれてからの初期の記録にも、第一尾根(松高第一尾根)や下又白谷側の第二支稜などを登ったとの記載がある。

前穂高岳第一尾根周辺の記録と思われる部分を、松高の「わらぢ」および信州大学山岳部の記録から抜粋してみる。

1939年12月 厳冬期奥又白合宿において恩地裕、濱口朝彦の2名が第二尾根を登攀。前穂高山頂からA沢を下山。これは北壁Aフェースなどの厳冬期登攀を目指していた彼らのアプローチルートの一部でもあり、何度か登っている様子が伺える。

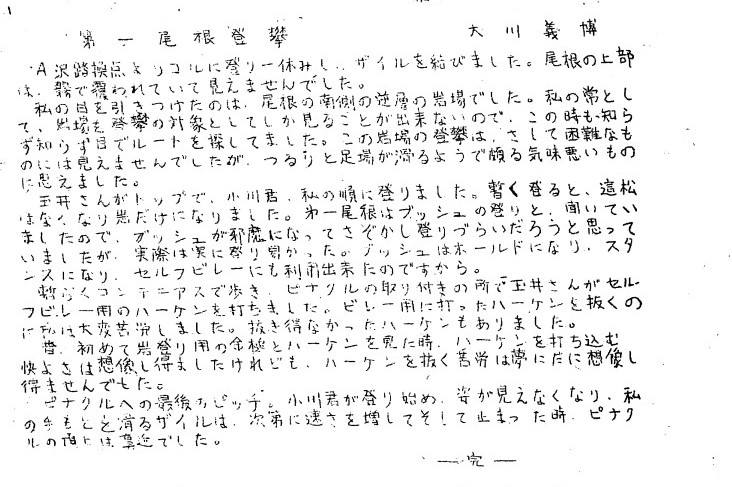

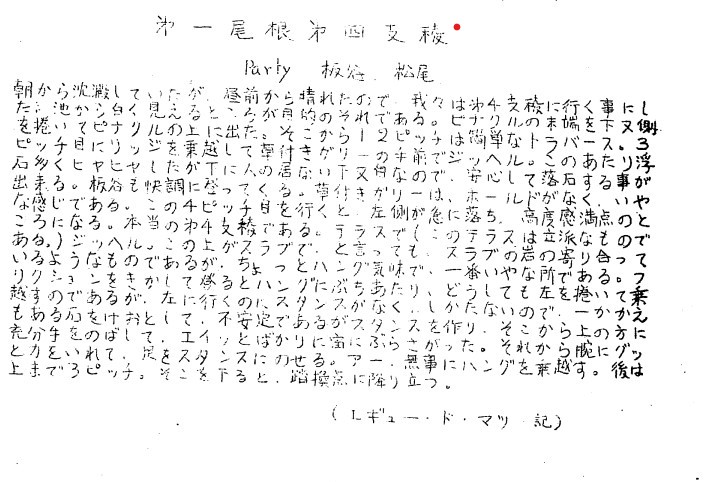

信州大学山岳部となってからは、ほぼコンスタントに第一尾根が登られているのがわかる。新人のトレーニングルートとして選ばれているようにも見える。以降特筆すべき登攀のみ記載する。

1962年 10月1日 石井、小谷二名にて第一尾根ピナクルの下又白谷側の壁を登攀。この際落石によりザイル1本を切断。

1962年の合宿にて第一尾根を登った部員の感想文。 第一尾根第四支稜を登った部員の感想文。 第一尾根第四支稜のルート図(注:どこを登ったのか特定困難) 第一尾根第三支稜(注:ルート特定は困難) 第一尾根第一支稜(われわれの言うウエストンリッジ)、最終部のピナクル側壁を登ったものか? ところでさらに余談となるが、ウエストンの前穂高登頂ルートを推定した山崎安治氏は登山史の研究家として著名だが、早大山岳部の部員として、上記に近い時代に奥又白池周辺でも実際に登攀をされていた方のようだ。

第一尾根クライミングその2(成功編)

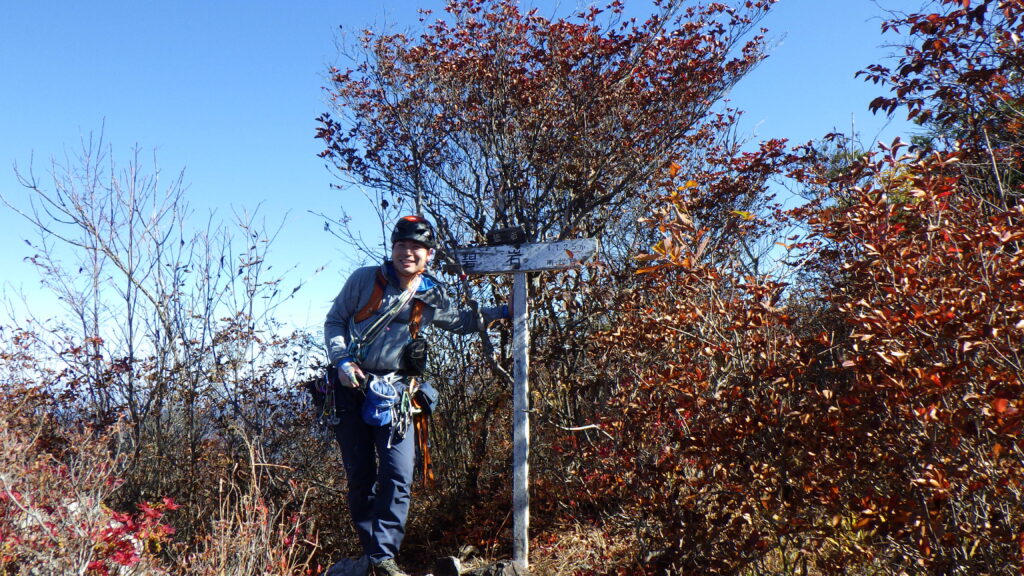

2023年8月31日

なにはともあれ、ここまで調べたらまずは登ってみないことには始まらない。

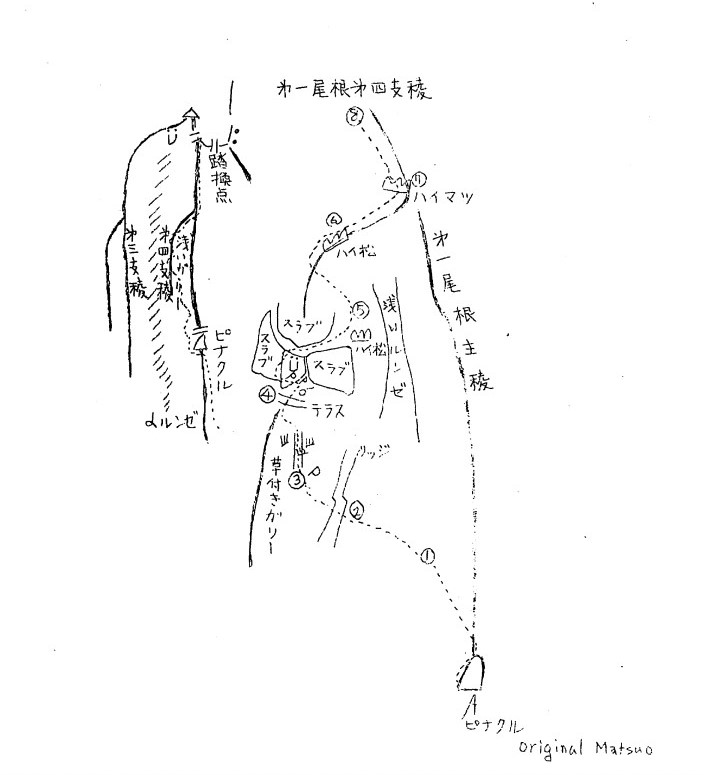

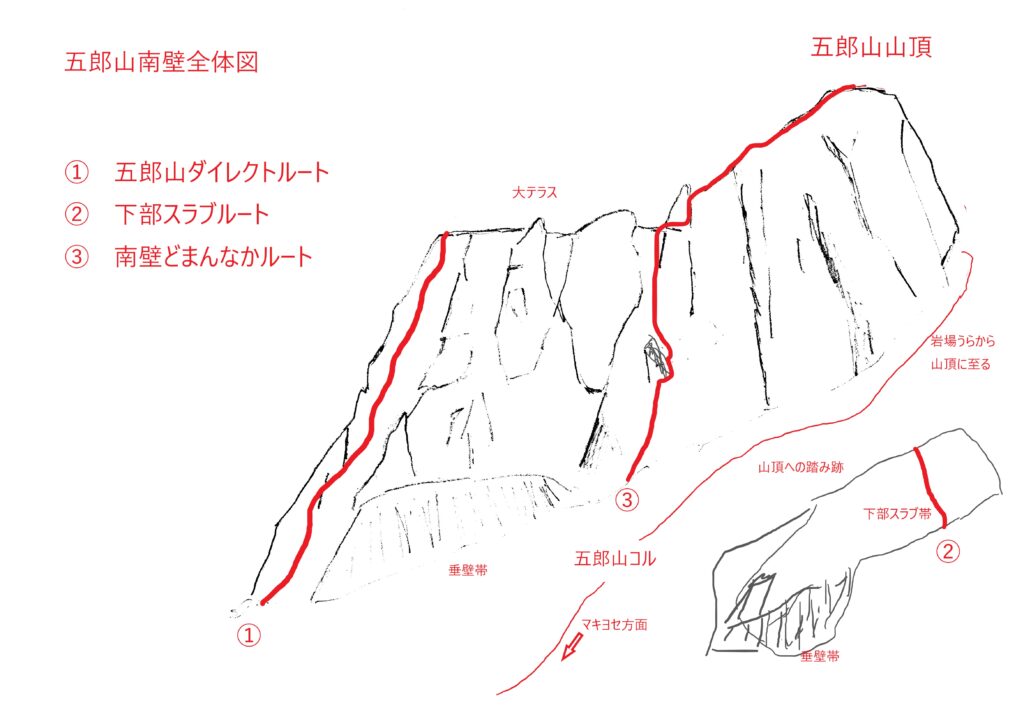

ルートは松高や信大の記録を読みつつ検証したが、どうもこの間長友さんと登ろうとしたのは、彼らのいう第四支稜ではないかと思われた。

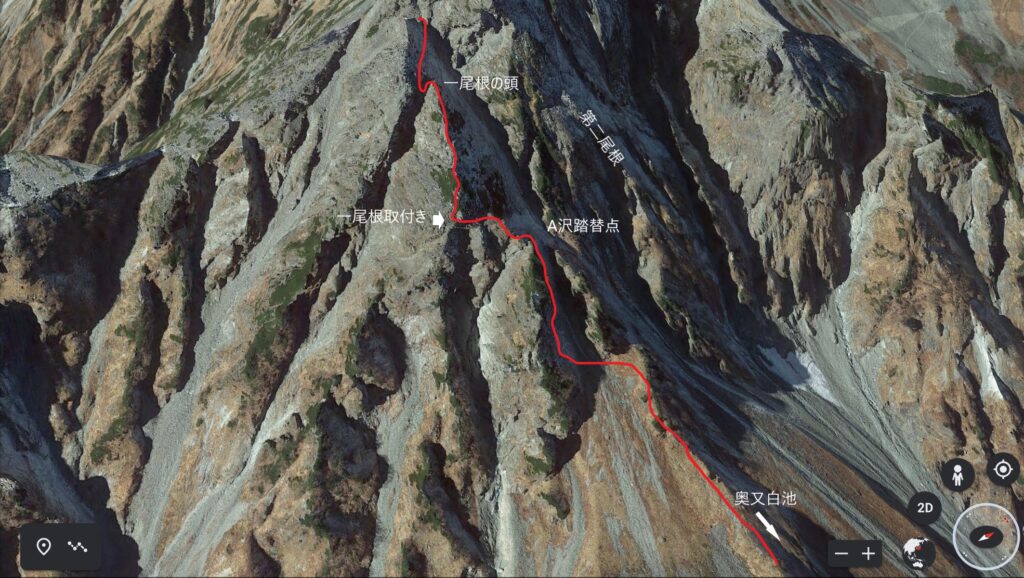

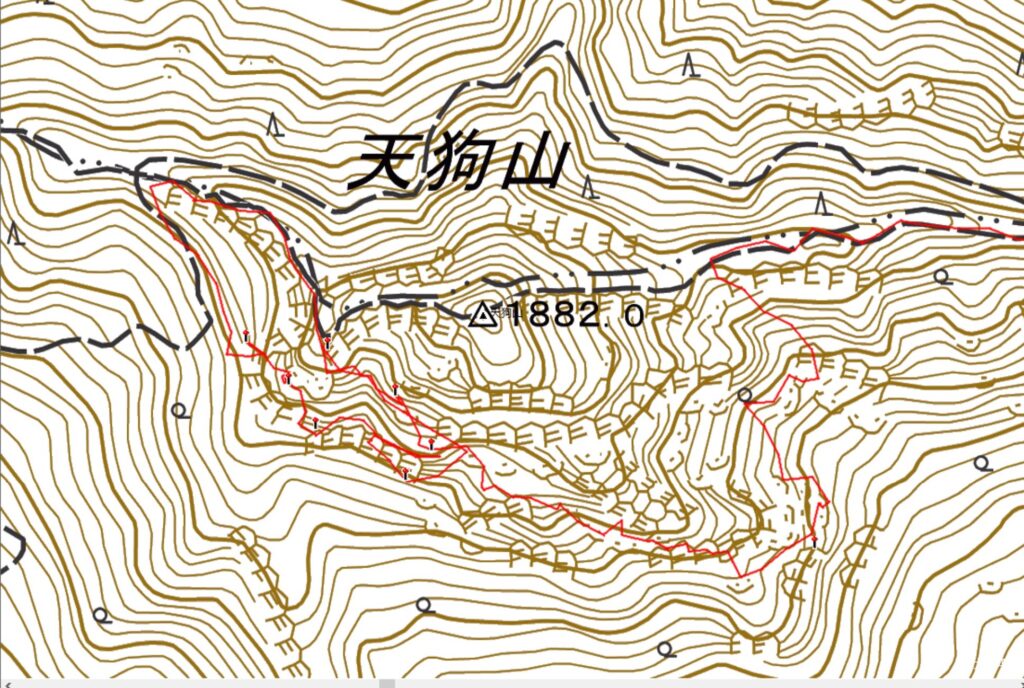

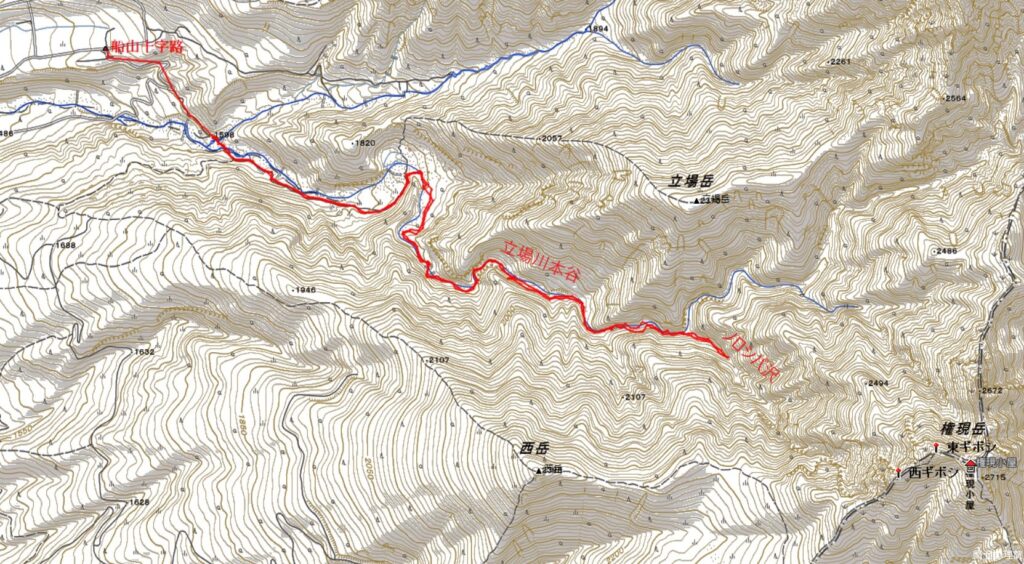

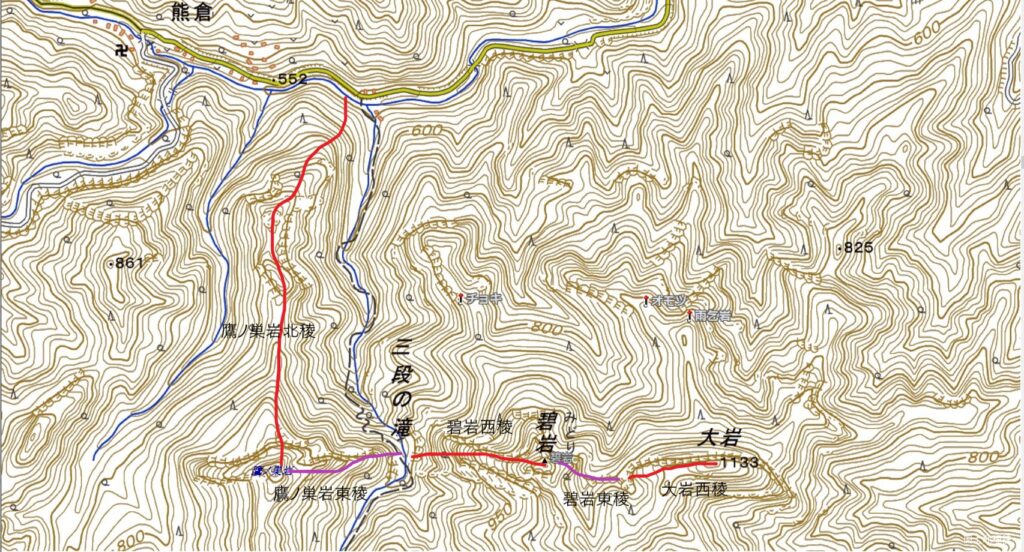

末端に洞穴のある尾根(たぶん第四支稜)を右岸に見ながらA沢を詰める。登攀ギアや宿泊、食料など全装備背負ってのガレ歩きはつらい。

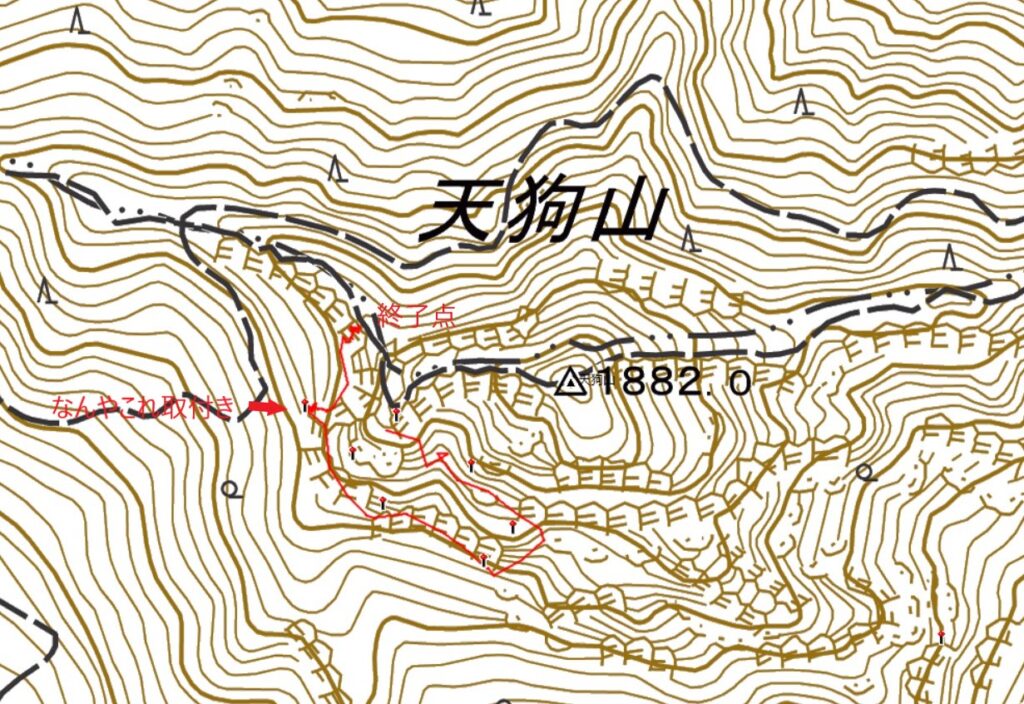

A沢の踏替点から右岸(左側)のコルに向かうと第一尾根の取付きとなる。

第一尾根取付きのコルから第四支稜の終了点を振り返る。第四支稜を登るとこのピークに出て、歩いてここに来られるようだ。

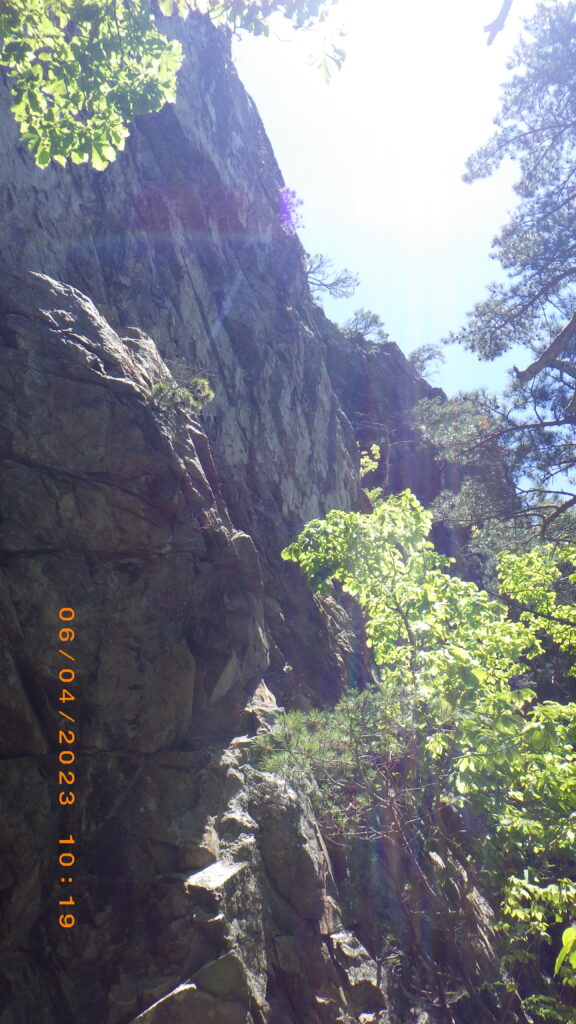

取付きから第一尾根の全貌 手前のピナクル左を通って、ハイマツと露岩の岩登りとなる。左に広がるのは第二~第三支稜を含む垂直の岩壁帯。凄絶な眺めだ。

第一尾根取付きからの360度動画

1P目(45m)

ピナクルからさらにハイマツと露岩のミックス壁をテラスまで。

テラスから取付きを振り返る。

このテラスにはがっちりと効いた残置ハーケンがあった。まだ十分に使えるレベルで、そんなに昔のものとは思えない。

2P目30m

テラス上の急な岩登り。脆さ、技術面ともにここが核心。ハイマツをつかんで小ハング上にはいあがると傾斜が落ち、体力を消耗するハイマツ登りとなる。

第一尾根からA沢対岸の第二尾根。尾根上に二つの大きなピークが確認できる。終了点が前穂三本槍。その右手に前穂高岳山頂が見える。

4P目 45m

岩登り少しで傾斜の落ちたハイマツ帯に入る。ぜいぜい言いながらハイマツを漕いでいくと傾斜が落ちてルートは終了。あとは歩いて第一尾根の頭へ。

終了点から奥又白池を振り返る おまけの動画「ハイマツで疲れ切った真帆ちゃん」 ルート終了点になぜかリングボルト

ルート終了点からアプローチシューズに履き替えて第一尾根の頭へ。

第一尾根の頭 第一尾根第三支稜側の岩壁 第一支稜の末端を巻き込むように歩いていくと、A沢の下降点。本日はここでツエルトビバーク。風は強いが快適な空間だった。 はじめてのビバークにしてはちょっと快適過ぎたらしい。 夜、明るいと思ったらこの日は今年最大のスーパーブルームーンだったらしい。月に照らし出される第一支稜の頭(ウエストンピーク)とオリオン座。

データ:

2023年8月31日 赤沼正史、斉藤真帆

登攀具:ロープ50m ダブル1本、カム1セット、ハーケン(残置以外は使用せず)、シュリンゲ、カラビナ適宜

奥又白池からA沢下降点までのトラック