下又白谷とは・・・上高地のバスターミナルからもっとも近い岩場の一つであるにもかかわらず、【神秘の谷】ミステリアスヴァリーである。

屏風や四峰の岩壁に【奇妙な果実】ストレインジフルーツがたわわに実っている時でさえ、この谷にうごめくものは、セクシーな風と猿どもの群れ、それに精神構造にいくらか問題のあるぼくらのような人種しかいない。

全く露骨にスケベな空間なのだ。

山岳巡礼倶楽部において1980年台に下又白谷研究の中心であった、わたべゆきお氏の言葉だ。

たしかに上高地や涸沢に人があふれている時でも下又白谷だけは、自分たちだけの空間であった。

下又白谷の範囲

下又白谷は前穂高岳の東南面。上高地から歩いて徳沢あたりに至ると、左手の前穂高岳方向に広がる岩だらけの峻険な谷だ。正確な定義は別として、クライマー視点では上図あたりが下又白谷となる。

北辺は前穂高岳山頂直下の第一尾根から茶臼尾根に伸びる尾根が、奥又白谷(中又白谷)との境界。(茶臼尾根の途中に広がる黒ビンの壁は、下又白谷の壁とするのが一般的と思われる。)

南は明神岳東稜が南の上宮川谷との境界。

下又白谷のクライミングエリア

【前穂三本槍周辺の岩壁群】

徳沢付近から下又白谷を遠望したとき、最上部に見える顕著な3つの岩峰付近。この3つの岩峰が下又白谷をもっともそれらしく見せるランドマークであると言えよう。

これが前穂高岳の山頂と誤解されやすいが、山頂はこの3峰の奥にある。

これだけ目立つ岩峰でありながら、その実態についての知名度は比較的低い。

前穂三本槍は近くに行くと3つの尖峰の集合体であることがわかる。

左から第一尾根第一支稜(ウエストンピーク)の頭、前穂三本槍(第二尾根の頭)、第一尾根(正面壁)の頭となる。

第一尾根は一般的に前穂高岳第一尾根と呼ばれる。

第一尾根の下又白谷側に4本の支稜がある。第一支稜は登山史研究家、山崎安治氏によるウエストン登頂の推定ルート。1985年10月、山岳巡礼倶楽部でこれを登り、先登者がいるようには思われるが、あえてウエストンリッジとした。

このほかに第一尾根の第1~第4支稜それぞれに登られているらしい。(松高山岳部部報「わらぢ」、信州大学山岳部部報で登ったとの記載がある。)また、正面壁(おそらく第二、第三支稜の間)も信州大学山岳部が登っているほか、山岳巡礼倶楽部もこれを途中まで登って、第1第2支稜間のルンゼに逃げているが、その際垂直の中央部分にボルトラダーを見ている。

それぞれの支稜の側壁も何度か登られているようだ。

リンク:Climbing Journal誌25号掲載(下又白谷断想)

リンク:ウエストンリッジ再登攀の記事

この一帯は1930年前後に当時のパイオニアであった学校山岳部の面々によって、登られていた形跡がある。とくに旧制松本高校山岳部(およびその後継の信大山岳部)が中心になって開拓をしていたようだ。

リンク:第一尾根のクライミング記録(松高の足跡についてもここで検証)

リンク:第二尾根の記録(下又白谷ではないが・・・)

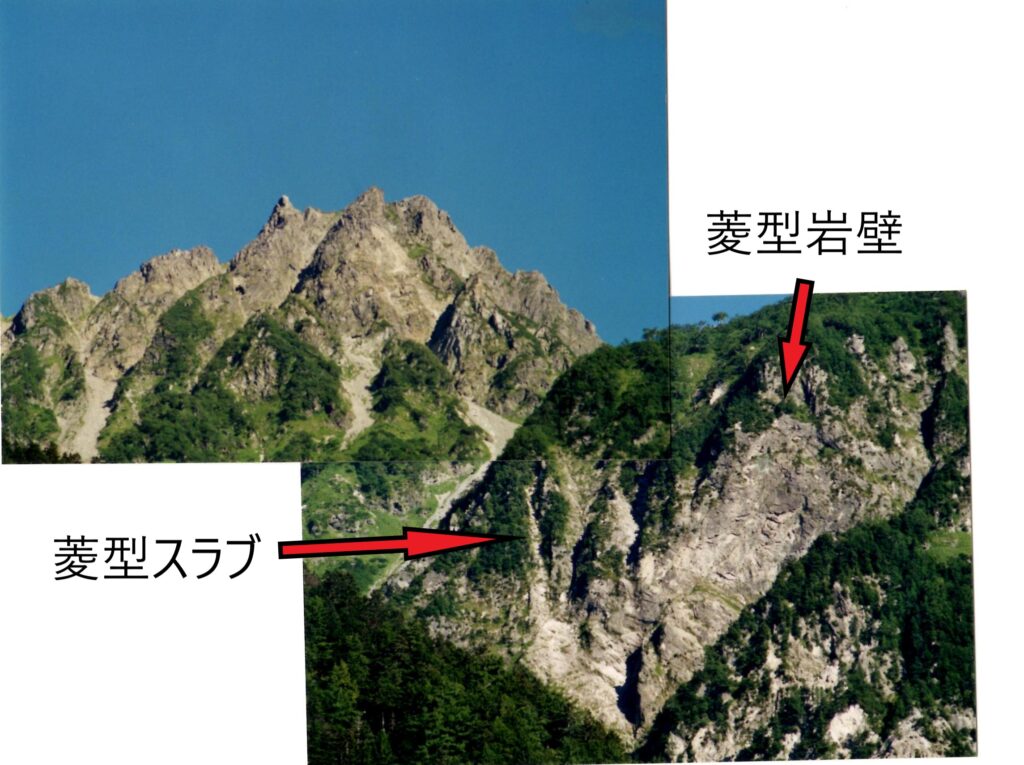

【菱型岩壁周辺】

下又白谷で、クライマーにもっとも知られた岩壁は菱型岩壁だろう。

下又白谷下部本谷には大きく4つの滝があることは1965年に山岳巡礼倶楽部が行った下又白谷への集中登山で、山巡稜を初登攀した際に確認されたが、この時に菱型岩壁も見いだされた。

下又白谷本谷のF2から左岸、茶臼尾根方面に伸びあがる支流が菱型ルンゼであり、その右岸に急峻に聳える岩壁が菱型岩壁。

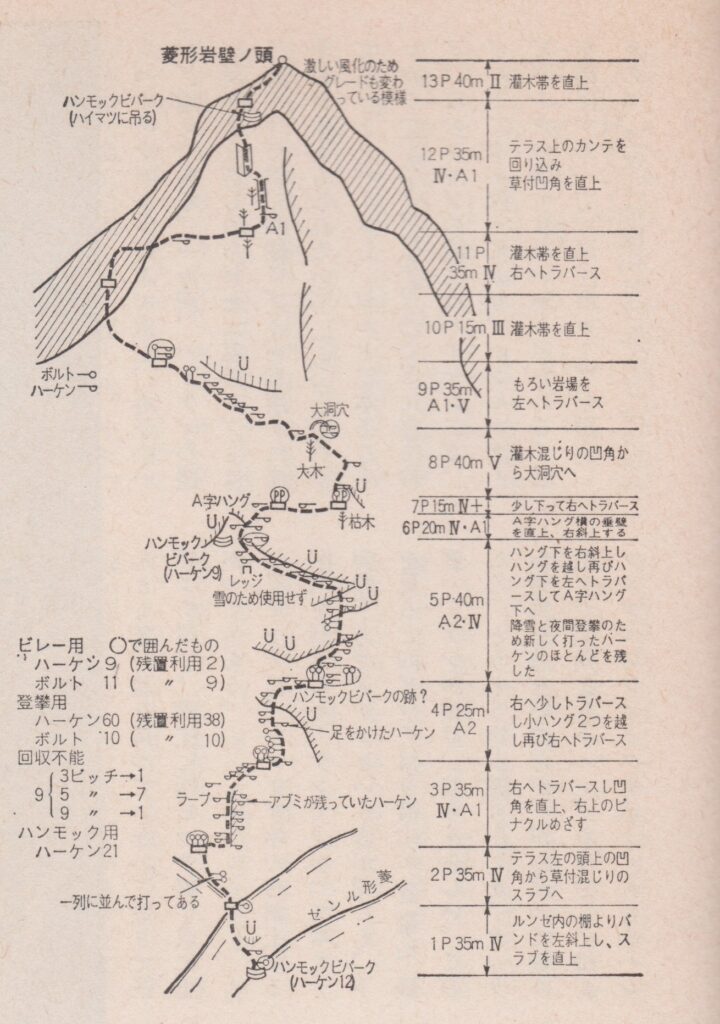

そこに1968年、加藤滝男、加藤保男らにより開拓されたJECCルートが、第二次RCCが編纂した「日本の岩場」でもっとも難易度の高い壁の一つとして紹介されたことで知られるようになった。中央の破砕帯と言われる岩の脆い部分を越えていく必要がある。

そこそこ知名度があるにも関わらずやはりほとんど登られていないようだ。

東京水産大学山岳部の横川幸司、横山篤、溝江洋之が1977年11月に第二登。

3回のハンモックビバークを得ての壮絶な登攀だった様子が岩と雪62号に投稿されている。

1979年2月磯野剛太、藤原一孝、成瀬和男が冬期初登攀。

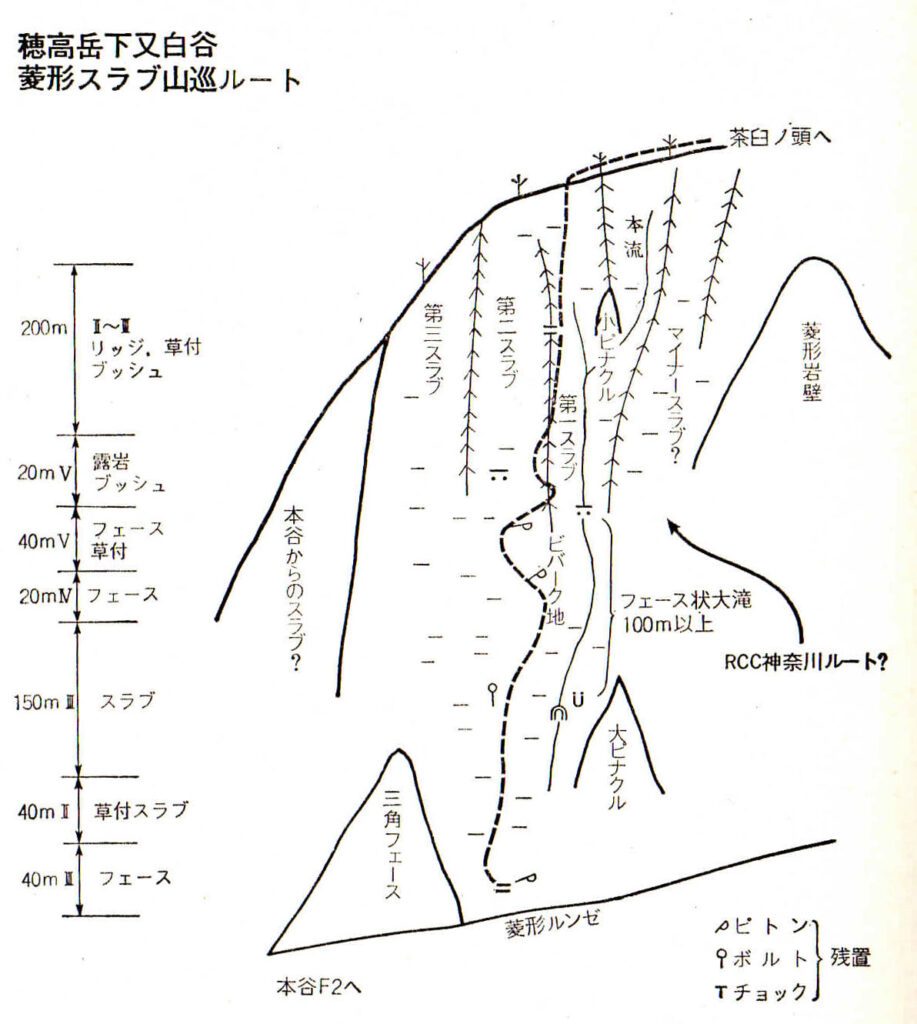

1980年5月に檜谷清、森田一雄により菱型岩壁の2ピッチ目から左方の急峻のスラブ帯(菱型第一スラブ)に逃げたRCC神奈川ルートが開拓された。

山岳巡礼倶楽部は1980年、1981年にこのスラブに3本のルートを開拓。

菱型スラブと名付けた。

RCC神奈川ルートのほうが先に開拓されたが、のちに混同があり、「RCC神奈川ルートは菱型スラブの第一スラブを登ったもの」とされたようだ。(それぞれの記録が「岩と雪」誌の同じ号に掲載されたため、山岳巡礼倶楽部もRCC神奈川ルートの存在を知らなかった。)

リンク:菱型スラブについて

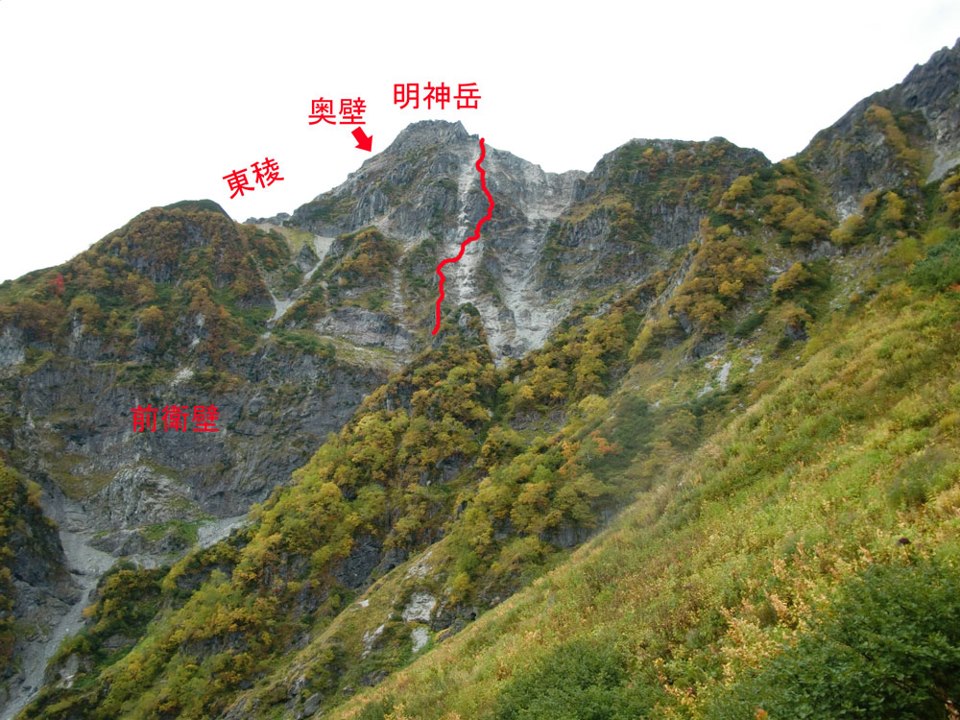

【下又白谷前衛壁、奥壁】

下又白谷上部右岸、明神岳東稜の側壁ともなる。

前衛壁は1965年、奥壁は2012年に山岳巡礼倶楽部が初登攀した。

1965年に前衛壁を登った際は、こちらを奥壁と称していたが、2012年の奥壁登攀時に位置関係をわかりやすくするため、前衛壁と変えてしまった。

リンク:下又白谷奥壁の登攀記録

リンク:山岳巡礼倶楽部部報「GAMS30周年記念号」下又白谷研究の記事(下又白谷奥壁(前衛壁)の登攀記録を含む)

【黒ビンの壁】

茶臼尾根の末端に広がる壁。

各ルンゼが登攀対象となるらしい。

別称として、下又白壁または白又白壁と言われたこともあるようだ。

初登は1947年9月浪高によるもの。翌年浪高によりもう一本ルートが加えられ、1960年には芳野満彦らも新ルートを登っている。

第二次RCC編著の「日本の岩場」ではJECCによりR1, R2…と紹介されているが上記との関係性は不明。

【下部本谷】

1926年7月東医専の篠井金吾、岩本由明が初トレースをし、その後1934年には慈恵医大のパーティーが奥又の池から積雪を利用して下降している。

また新村正一氏も積雪を使って単独でここを通過しているらしい。

下部本谷が大きく4つの滝群からなることを確認したのは、1962年~1965年にかけて会を挙げてこの地域の研究を行った山岳巡礼倶楽部で、上部奥壁の初登につづいて、下部本谷F1手前から明神岳東稜につきあげるリッジ(山巡稜)を登ってひょうたん池に至った際に目撃したもの。

菱形ルンゼや菱形岩壁が見出されたのもこの時だと思われる。

本谷の無雪期初登は1965年10月鵬翔山岳会によってなされた。

リンク:Climbing journal誌25号(下部本谷登攀の記録を含む)

【F1前壁】

F1の手前右岸(下から見て左側)に広がるスラブ壁。

主にF1を超えるルートとして登られているが、それ自体を目的としたクライミングもあるようだ。

左(F1から遠ざかる)にいくほど壁のスケールは大きくなる。

山岳巡礼倶楽部としては菱型スラブ登攀時にアプローチルートとして洞穴ルートを開拓したほか、山巡稜のアプローチルートとして岩壁部分右側よりを登った。

また、前壁左よりを積雪期にアイスクライミングした記録もあるようだ。

リンク:菱型ルンゼ登攀記(F1前壁について詳述している)

リンク:山巡稜下部フェース登攀記(F1前壁を登った記録)

【その他のリンク】下記、参照させていただきました。

信州大学学士山岳会

こちらで松高山岳部部報「わらぢ」、信州大学山岳部部報などの一部が閲覧できます。

山崎安治氏(Wikipedia)

隠レ蓑ー第一尾根第一支稜(ウエストンリッジ)登攀記

隠ㇾ蓑ーF1前壁登攀記

淳つさんのYou tube、第一尾根第一支稜(ウエストンリッジ)動画