さて「高尾周辺を遊びつくす作戦」の一環として、「藪尾根歩きも楽しいけど、やっぱりどこかクライミングらしいクライミングもしたいよね」となるのは、クライマーの必然。

「大きめの崖」は見当たらないので、やっぱクライミングするなら滝ですな。

有名な小下沢は支沢の滝も登ってみてだいたいおしまい。

第一回 第二回

底沢の謎も探ったけど、行動自体は藪歩きに終わりましたね。

「ほかにはないのか?」と検索してて見つかったのが八王子城址の、御主殿の滝というやつ。ネット上で写真は見つけたけど、規模感とかまったくわからん。

そして・・・・。

えーと。

血塗られた歴史があるらしい。

心霊スポットとしても有名なんだとか。

誰か登ってないかな?とAIのGeminiくんに質問すると、

「心霊の情報があるので登るのは危険」なんだとか。

あほなんですか?

AIの限界ってやつね。

ネット上にあるデータを上手に収集してきて、うまくまとめるけど、ネットに書いてあることはすべて真実として鵜呑みにするやつ。

いえ、心霊系、スピリチュアル系の話をばかにしているわけではないんです。

怪しげな自称気功師と縁があって一緒に仕事(怪しい仕事ではない)をしていたときに、神道とか仏教とかスピ系の人たちとかにずいぶんと知り合って、半信半疑、興味本位でいろいろやってました。

「わたしゃ触らずに人を吹っ飛ばすことができるのよ」と宣う人格的にやばめな気功の先生が次々と人を吹っ飛ばすのを目の当たりに見ていたけど、「あれは生徒たちが同調圧力で勝手にとんだふりしてるんでしょ」とか思ってた。でもある日自分が吹っ飛んじゃった。

そんなことが続いて、「信じない」、でも「疑わない」っていう基本姿勢に落ち着いたような気がする。

神社仏閣、自然やその他霊的なものも含めてリスペクトはします。でも解釈はしない・・・というかできない。

そして最後に落ち着いたのは、山で生き抜くための方法論として「信じるのは自分の直観だけ」というところだったかも。リスペクトできそうな対象に手をあわせてみたり、祈ってみたり、呼吸をしてみたり・・・いろいろやるけど、それは自分の直観に気が付くための方便だったりするのかもね。

そんでね。直観に気が付くとかかっこういいこと言ってるけど、その実効性は、実は、たぶんない。でも、そういうプロセスを経ることで、なんか聖なる気分になるっていうか、俗臭が抜けて集中力が高まるようなことはあるかもね。

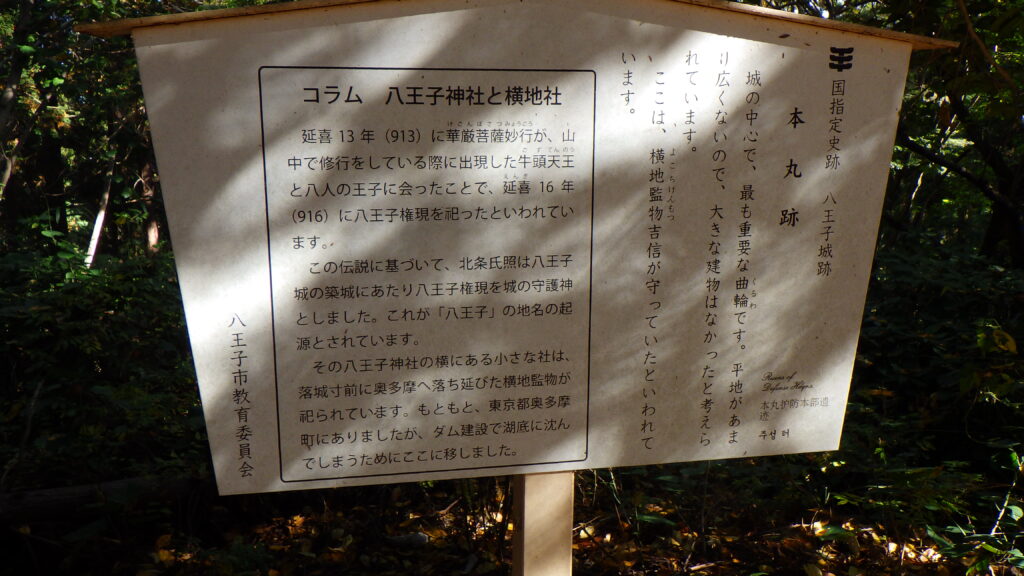

雑談が長くなったけど、「心霊核心」らしい滝のクライミングをするなら、まずはその「心霊」と向き合いましょうというわけで、まずは御主殿のある八王子城址、その守り神の八王子神社にお参りです。呪われた滝にちょっかいだしていいか聞いてみましょう。

八王子城跡ガイダンス施設の駐車場からスタート。

まっ黄色のいちょうがありました。

よく整備された登山道を40分ほどで八王子神社に到着。

手を合わせながらお伺いしてみる。

「滝登ってもいいすかね?」。

よくわからんけど嘲笑われたような気がする。神様に受けてる?

そりゃもう「ご自由に!」ってことなんかなと都合よく解釈。

八王子神社の上、本丸跡をまわりこんだところの祠さんがとても気持ちよく、素敵です。

本丸の裏側へまわって石垣にそってさらに先へ進む。

北高尾山稜にいたる登山道に入ってからも、さまざまな遺構が出現して楽しい。

この辺で遺構はおしまい。あとは登山道をたどって北高尾山稜にいったん出る。

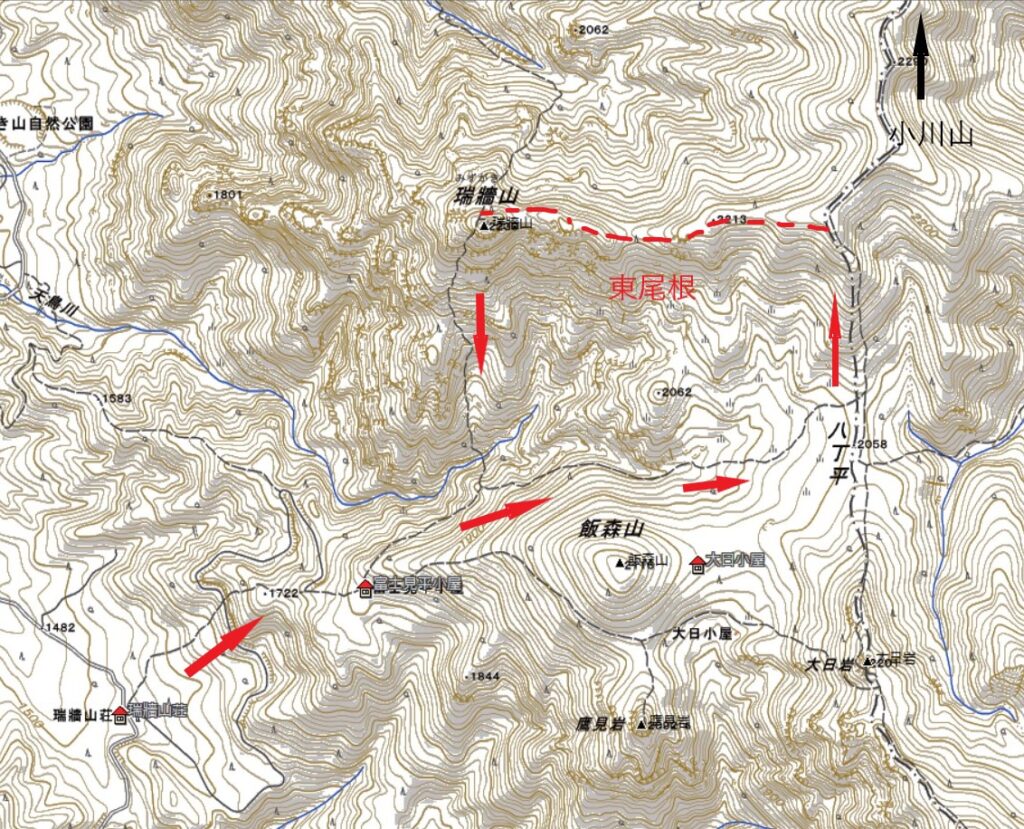

北高尾山稜の富士見台からは熊笹山を越え、途中から今日の目的御主殿の滝がある沢沿いの道をくだる。

下りはじめは少し道が荒れ気味だけど、すぐに整備された林道になる。

御主殿址はきれいに整備されて観光客もうろちょろ。

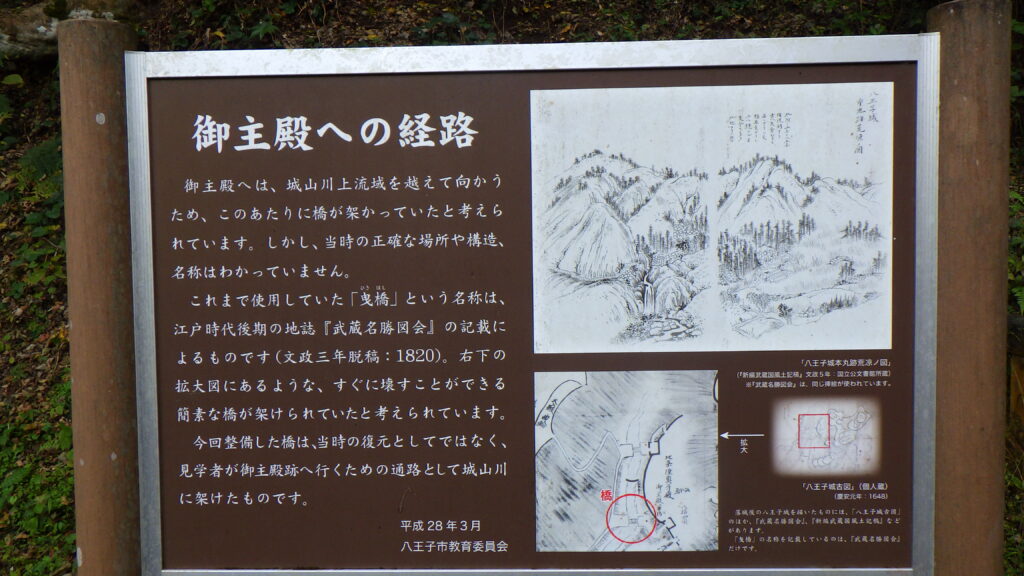

そしてこの橋のすぐ下に御主殿の滝が。

なんかすごそうな滝の絵がある。ここからはまだ滝は見えない。

卒塔婆なんぞも立っていて、いろいろとお供え物?もありますな。

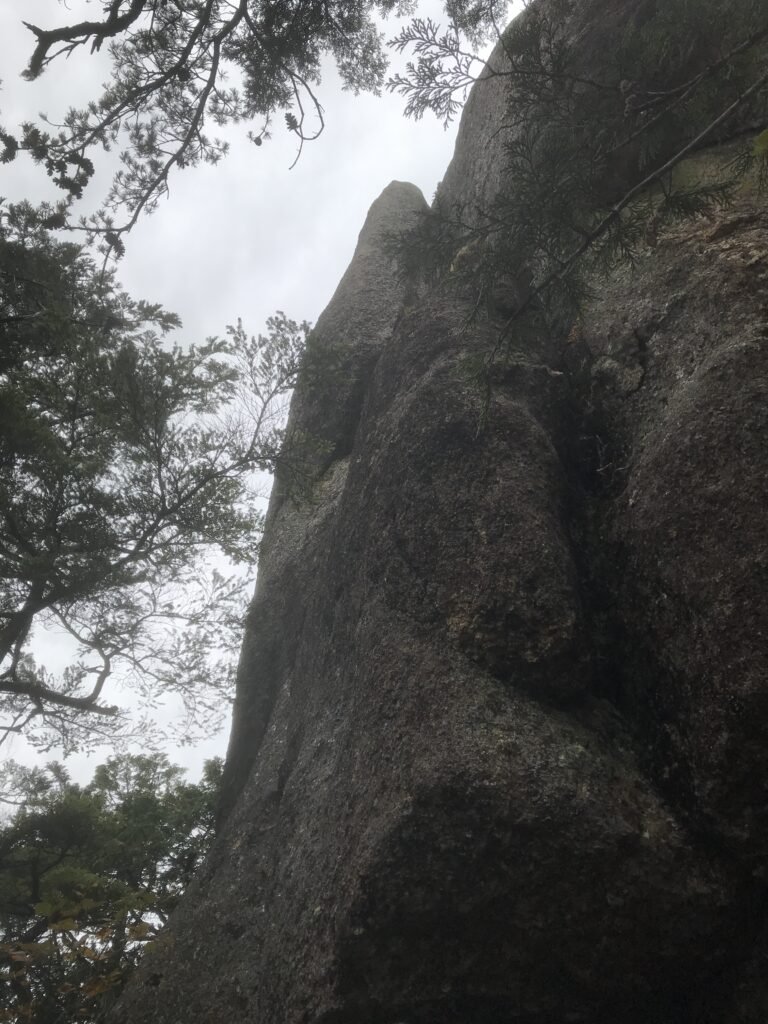

というわけで踏み跡を沢におりるとこれが御主殿の滝らしい。

・・・・・・。

しょぼ。

あ、もちろん雰囲気はありますが、クライミング対象として見た場合の感想ね。

登る価値なし。以上!

いや運動靴で登ってきてもよかったけど、近くで草刈りしているおじさんに怒られそうだし。

その下は軽くゴルジュ状。

林道をくだるとあっという間に駐車場でした。

1週5.8キロ、2時間40分ほどの気持ちのよい半日ハイキングとなりました。