皇子峰というのは山巡赤沼の得意技、面白がっての誇張命名ですよ。もちろん。御陵山(おみはかやま)北面(南相木村側)のやぶ岩峰のことです。

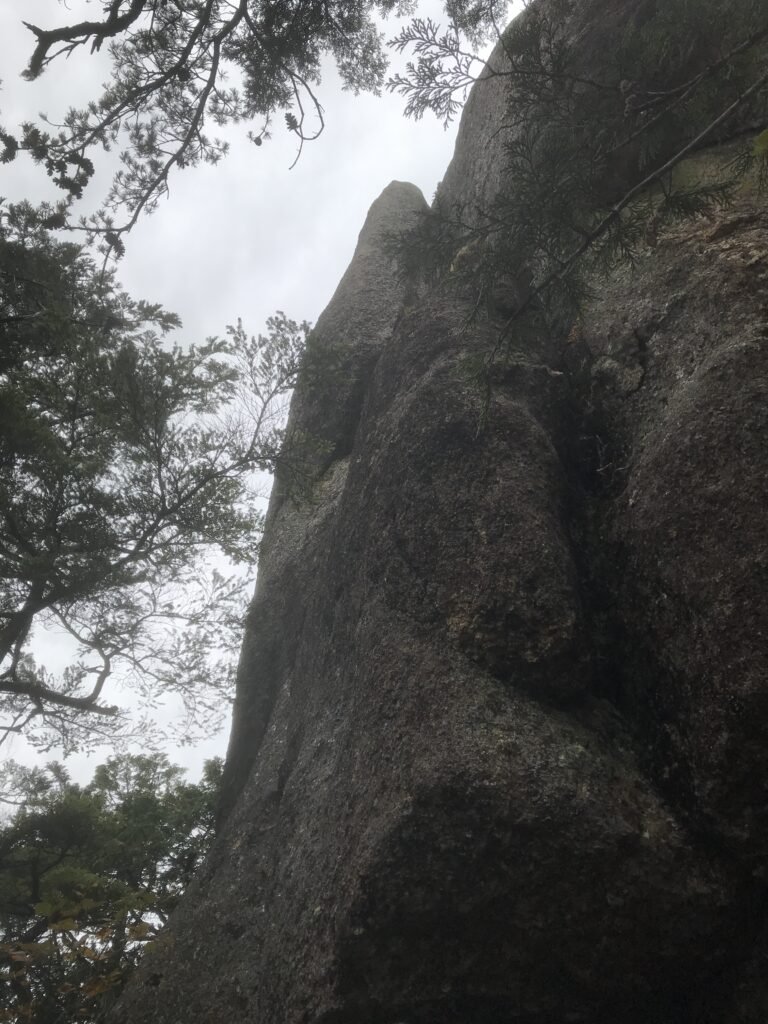

つい先日、南相木ダム手前のずみ岩を登った帰路、ほの見えたきれいな二等辺三角形のやぶ岩峰。

やばい(いろんな意味でね)岩峰があったら登ってやろう・・・というのが最近の行動様式なわけで、まずはそれがどこなのかの特定作業。

どうやら以前に歩いたことのある御陵山の北面にあるピークらしい。それがわかった瞬間、「墳墓」と言う言葉が頭に浮かんだ。

一人でもいいけど、やぶ岩歩きの好きな仲間でも誘って一緒に行ってみるか~と思っていたら、1年以上会ってない長友さんから山に行こうとお誘いが。かつて南相木を一緒に歩き回った相棒だ。

タイミングよすぎでしょ。

4日後の金曜朝には二人で南相木村。

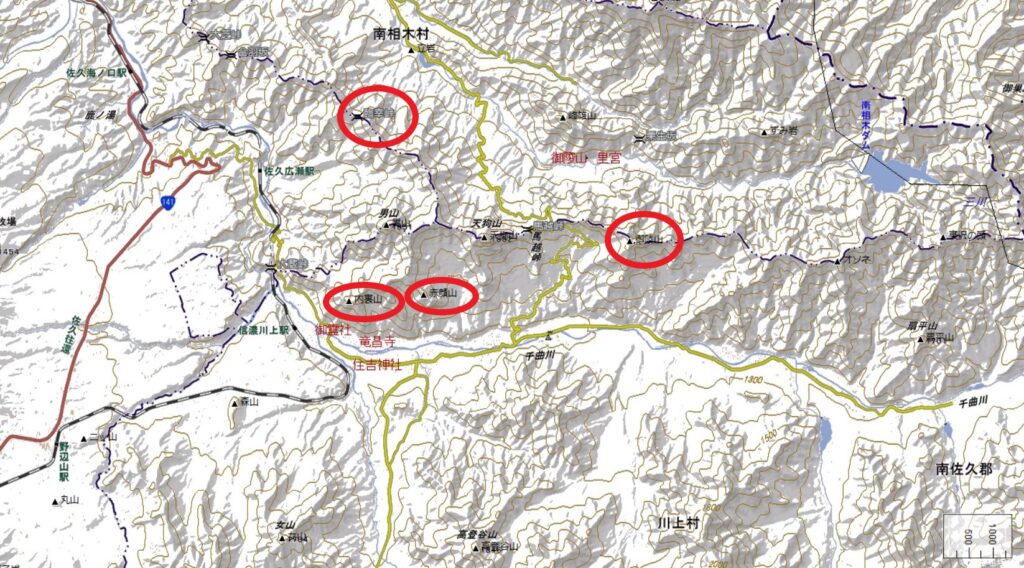

御陵山里宮という神社(祠?)から行動開始。

さてなぜ「墳墓」という言葉が浮かんだのか。

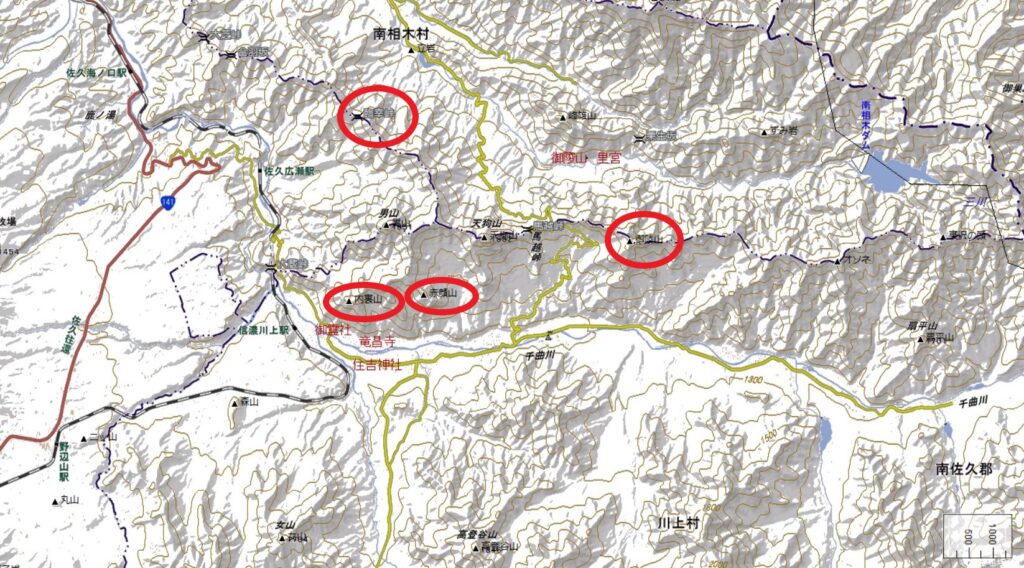

南相木村の地図上に名前のないような山々を辿り歩き、隣村川上村の岩峰を登り歩くうち、「悲運の皇子、重仁親王がこの地に住んだ」という言い伝えが耳に入ってきていた。

言い伝えが実話であるという前提で話をまとめると以下のようになる。

平安時代末期、皇位継承問題に端を発した保元の乱で敗れた崇徳上皇と、その皇子重仁親王は讃岐に配流され、崇徳上皇は配流先で罪人として扱われ、失意のうちに亡くなる。その後敵方を中心に大事件が多く起きたことから、怨霊として描かれるようになり、平将門、菅原道真とともに日本三大怨霊のひとりとも言われる。

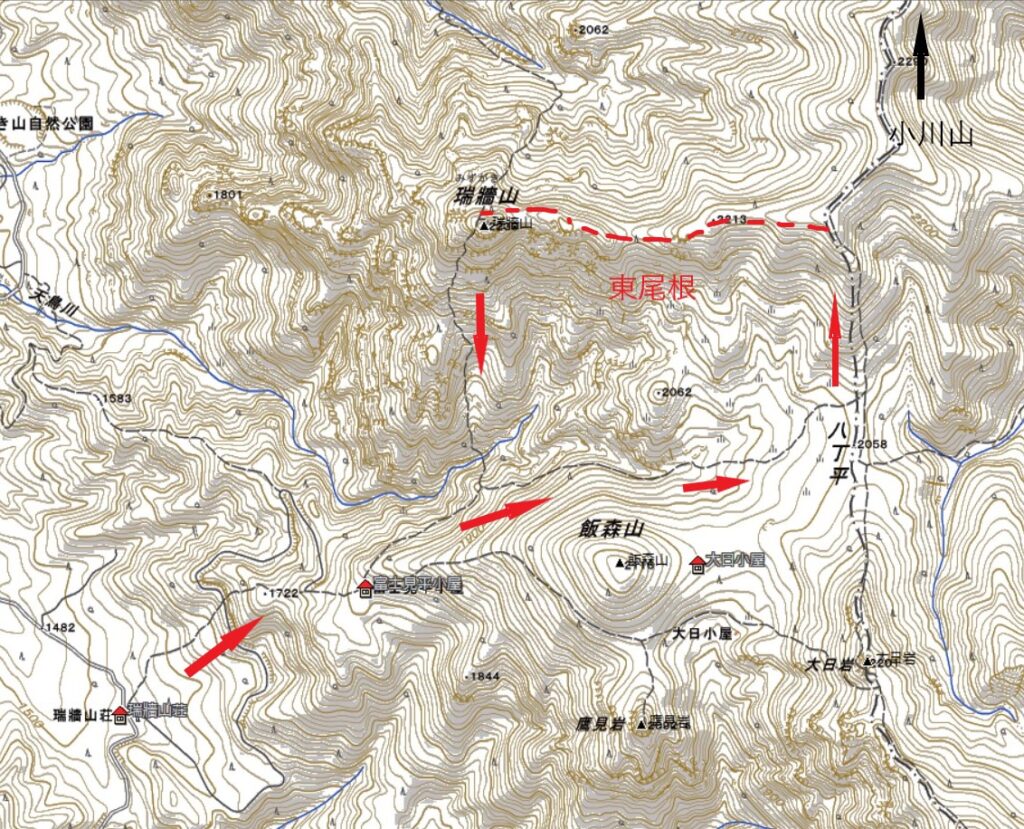

一方皇子の重仁親王は、保元の乱で崇徳上皇に荷担した武士方の総将格であった信濃の村上基国を頼って身を寄せ、その庇護のもと千曲川を遡って南相木村から臨幸峠を越えて、川上村の御所平、御殿窪(みどのくぼ)に安住。ここで兵を調練したり鷹狩をしたりしつつ、再起をかけて過ごしていたが若くして病に倒れた。

その名残として川上村に古名として地名や遺跡が残っている。

歴史学者で佐久の郷土史家、楜沢竜吉氏から、佐久に疎開していた作家の佐藤春夫が歴史史料の提供を受けたらしい。佐藤春夫は「佐久の内裏」という作品に「佐久川上村御所平要図」という史料をもとにした古名などについて記載している。(定本佐藤春夫全集第13巻に収載)

御所平 御殿窪(みどのくぼ)

竜昌寺(現、富澤山 龍昌禅寺)の裏にある御殿窪に重仁親王が住んだ。背後の山は今も内裏山と呼ばれている。(写真は龍昌寺の山門と内裏山)

この地には熊野神社があり、のちに龍昌寺が移されてきた。当時の天皇家は熊野神社とのつながりが深く、頻繁に熊野詣でを行ってきた。

住吉神社

龍昌寺の千曲川をはさんだ向かい側に位置する。

住吉神社は熊野神社の別当。

住吉神社から龍昌寺方面。左の山が内裏山。

住吉神社から龍昌寺方面。左の山が内裏山。

住吉神社から撮影。右端が赤顔山。さらにその右方向に天狗山、そして御陵山が連なる。この一帯が重仁親王のいた御所平の中心地となる。

住吉神社から撮影。右端が赤顔山。さらにその右方向に天狗山、そして御陵山が連なる。この一帯が重仁親王のいた御所平の中心地となる。

ちなみに千曲川は熊野と同じ三山信仰の三峰詣の街道筋でもあった。

御霊社(御霊神社)

川上村公民館発行の館報かわかみ 第104号(昭和43年)には「村上基国のもとを親王が辞するとき白馬を進献され、臨幸峠を越えて川上村に入った際の姿が御霊社のご神体である」との記載がある。

川上村では重仁親王を祀った神社として護っていたようだが、今はなぜか入口が藪の奥に埋もれ、祠はまるで隠されるように安置。

産泰神社と名前も変えられている。

重仁親王、三大怨霊の皇子だよ。やはり失意のうちに亡くなってるんだけどなんか今は忌避してない?こんなことして大丈夫なん?というのは赤沼の心の声。

このほかに古名として兵を調練したかのような「馬場平」、貴族のスポーツ鷹狩をしたのか「鷹揚場」、「天主の台」、「鷹放」、「兵部」などの地名もあったようだ。

以上は主に雨海博洋氏筆「悲運の皇子、重仁親王の流離譚」より引用させていただいた。

以上が本当の史実であれば、御所平の奥に控える御陵山は、その名前からいっても重仁親王の墳墓であると考えるのが自然ではなかろうか。

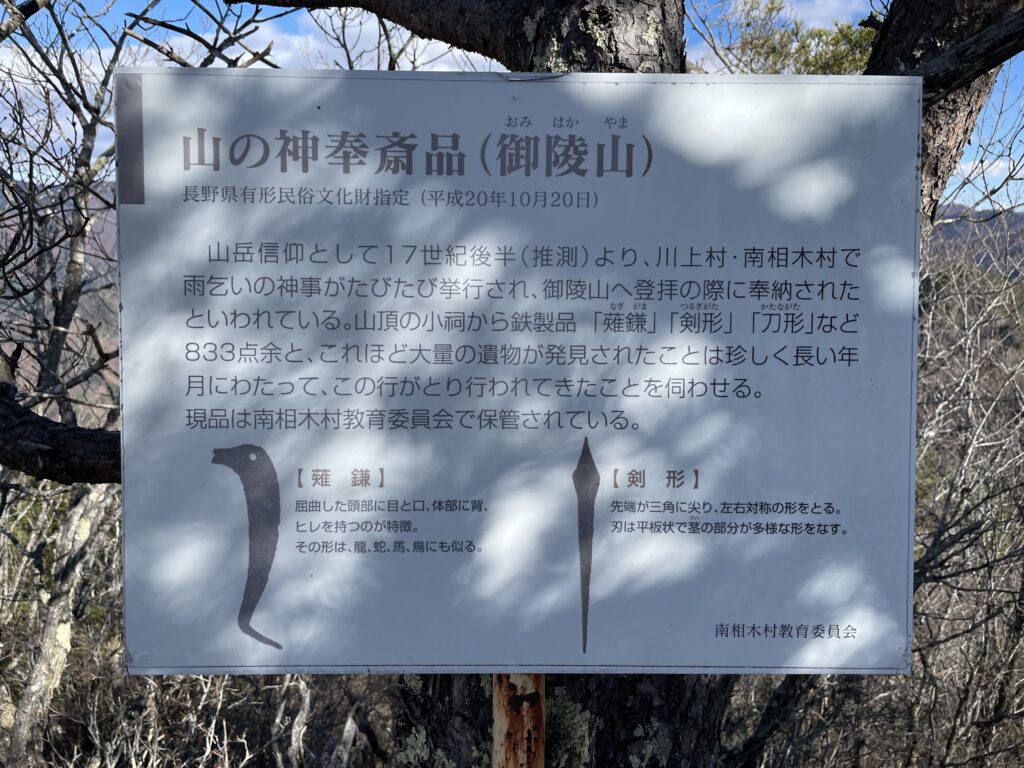

御陵山山頂の祠

御陵山山頂の祠

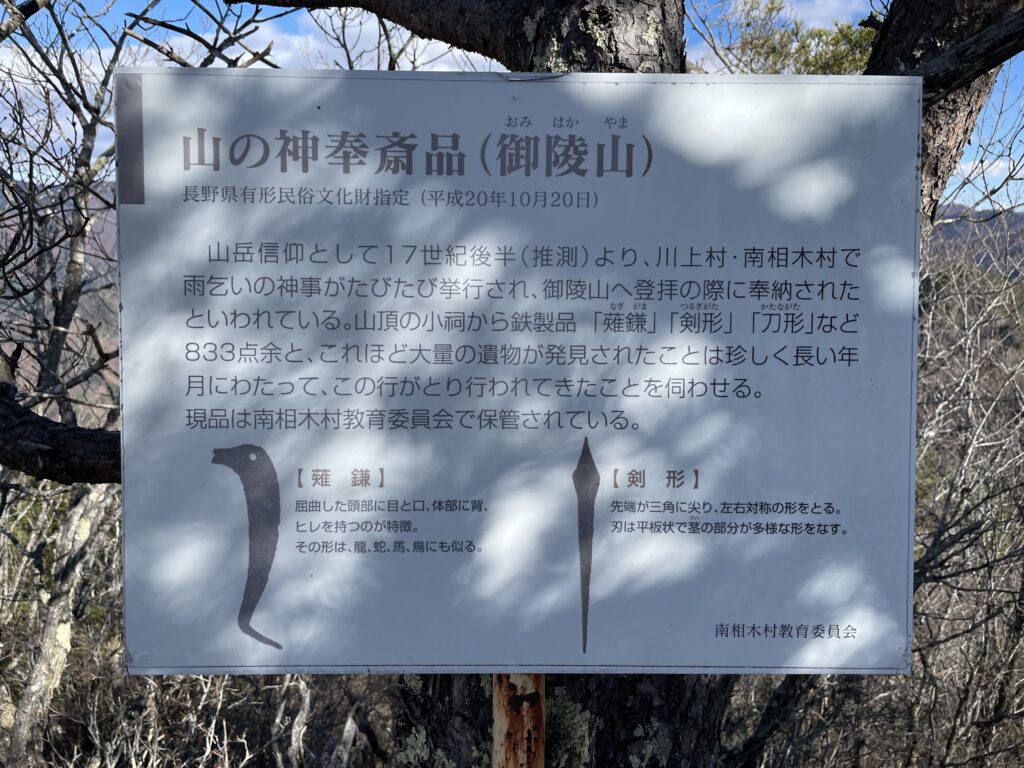

山頂の祠に奉納されてきたらしい神具の説明。雨ごいの神事によるものと記載がある。なぜか南相木村教育委員会。

しかし17世紀とあるし、ここが重仁親王の墳墓として祀られていたのだとしても矛盾はしない。だいたい御陵(おみはか)と雨乞いって結びつくのかね?

そして不思議なことに御陵山の北、南相木村にも御所平という地名があり、御陵山里宮という小さな神社が現存する。

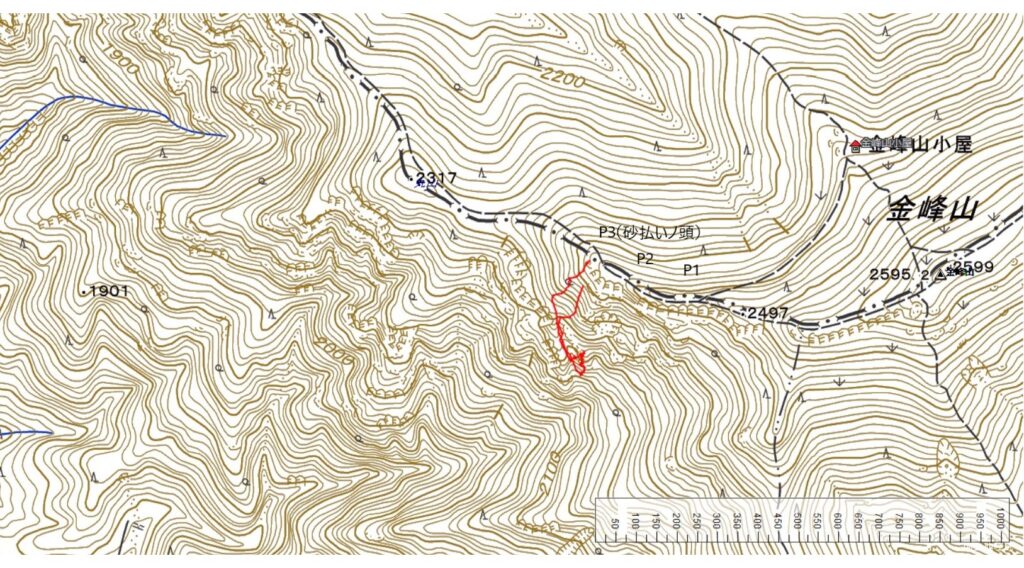

この神社は御陵山の北側の尾根が南相木川に落ちて来た、三川というところに建つ。そして尾根はここからまっすぐに、件の三角やぶ岩峰(皇子峰)を経て、御陵山に至る。

そして南相木村にも里仁親王の流離譚があり、御陵山はまさに里仁親王の墳墓であると伝えられている。

重仁親王の言い伝えに酷似してますな。

ちなみに里仁親王という名は史書にはないのだが、藤原政権時代に謀反人として名前を歴史から抹消されたのだとか・・・

さてさて真実はどこにあるのか。

どこかに事実があるのか、村上基国がその野心から勝手に親王を担いだのか、あるいはどこにでもある貴種流離譚のひとつで、自治体がそれを利用したり、忌避したりなのか?

そういうわけで、話は長くなったけど、歴史的ロマンのある、墳墓のような岩峰を、悲運の皇子を偲びつつ敬意をもって踏破してみようかと。そういうことになった次第。

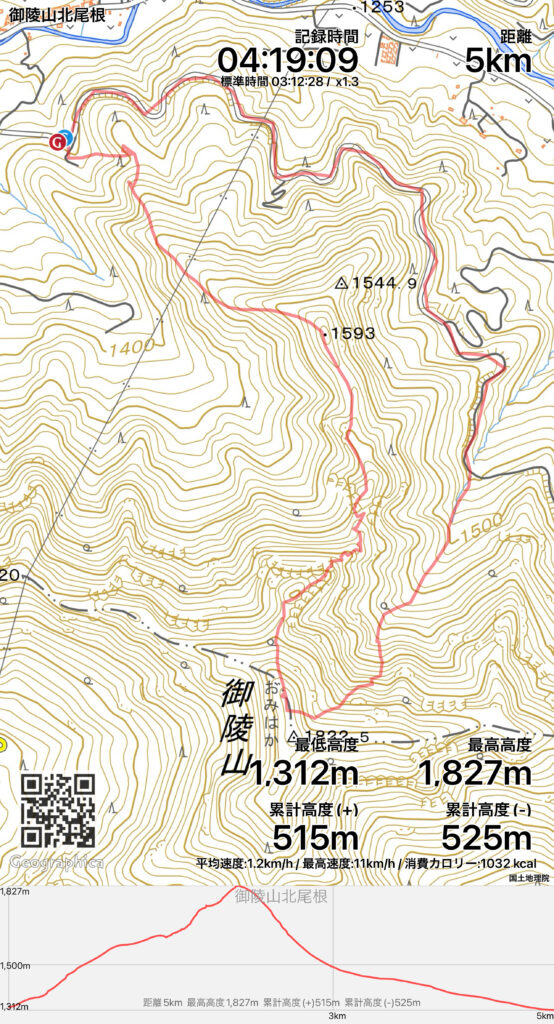

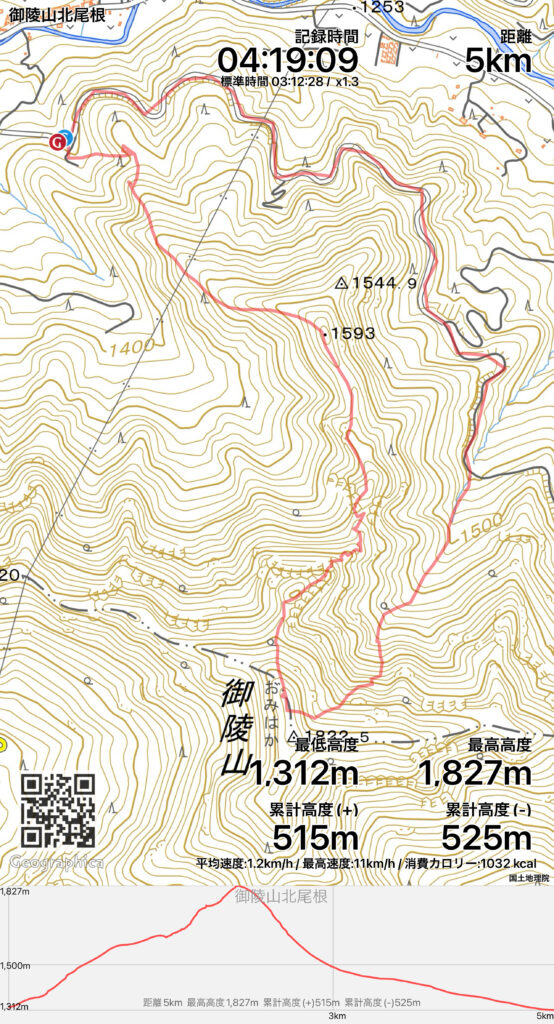

南相木村の御陵山里宮の前からはじまる林道に入り、適当なところで車を停めて、御陵山の北に延びる尾根を登り始める。

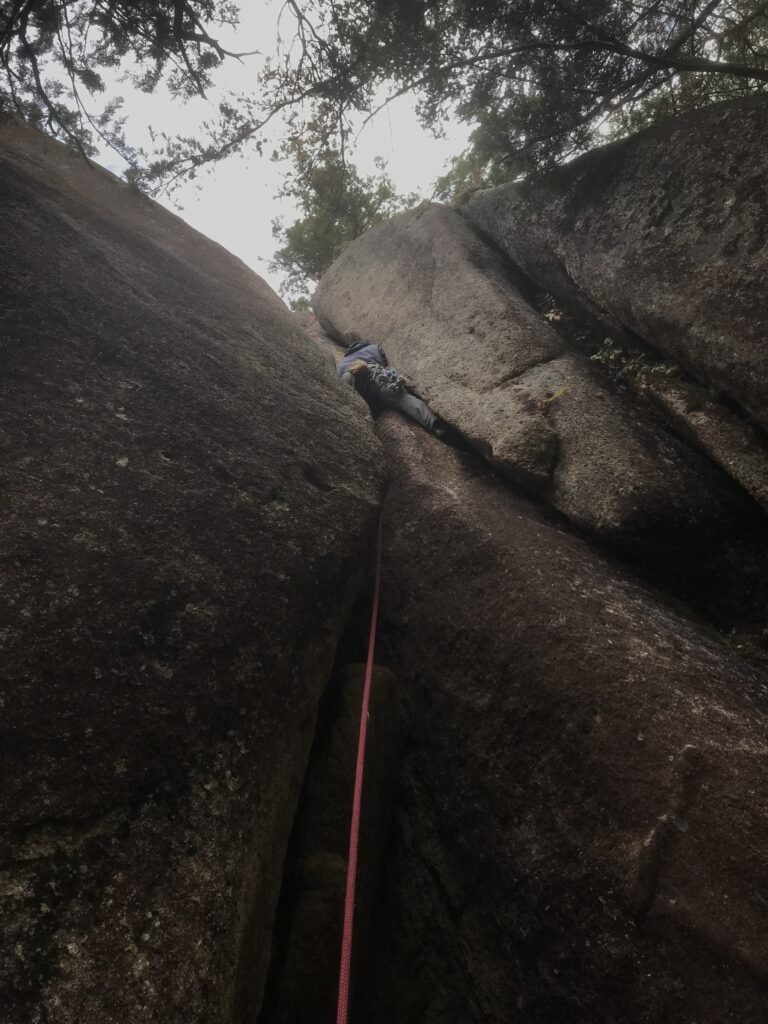

結構な岩尾根っぽいし、あの岩峰(皇子峰)も急峻な露岩が出てっぽい。

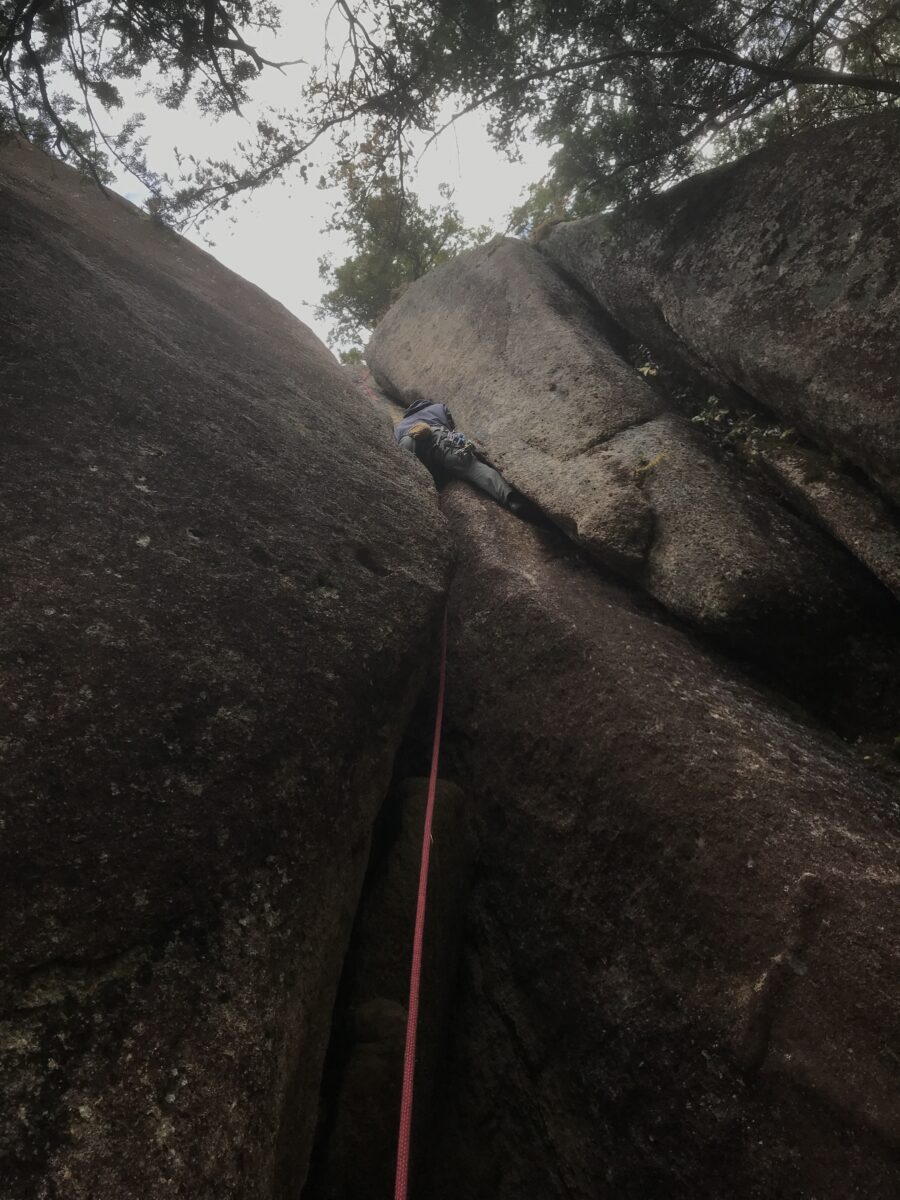

ロープを持つかどうか迷ったが、長友さんと赤沼のふたりならそういうのは得意分野だしいらんだろう!ということで軽装でスタート。

樹林を踏み跡だか獣道だかを辿る。歩きやすいし、気持ちいいし、

「登山道をぞろぞろ歩いてる人がかわいそうだよね~」とか二人して言いたい放題。

初冬の小春日和って感じのむちゃくちゃ感じのよい尾根筋。

踏み跡らしいものがあったのは、送電線のメンテのためもあったのかな。

いくつか小ピークを越えていく。

前半はかなり歩きやすい。

尾根どおしでルートも明瞭。

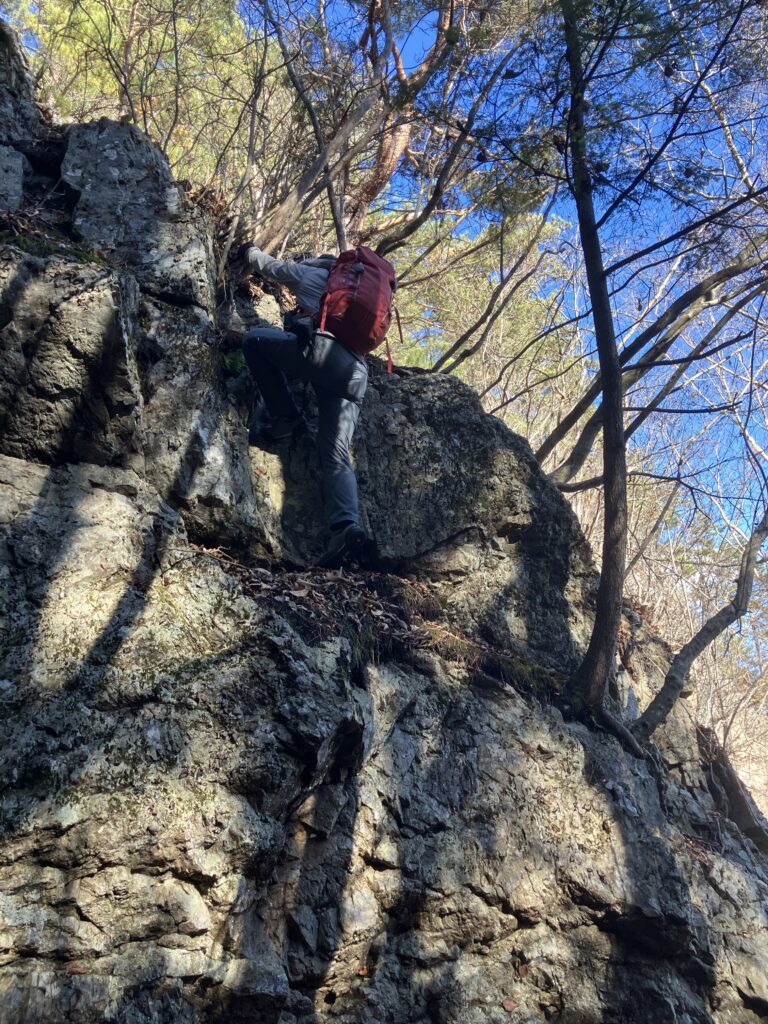

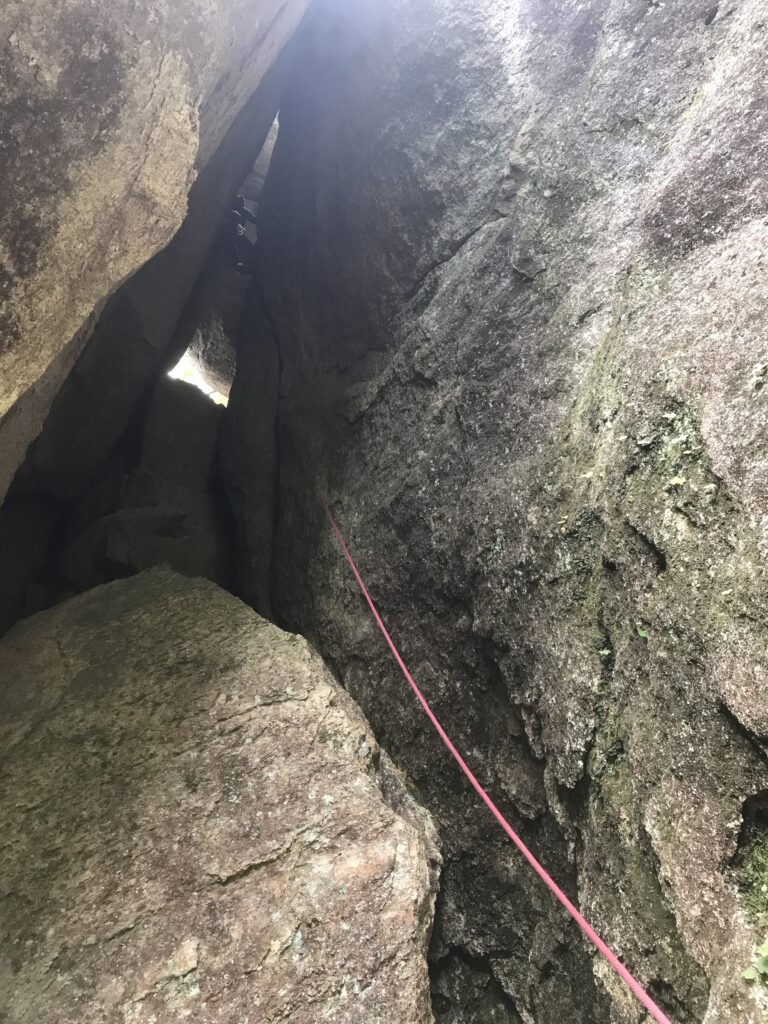

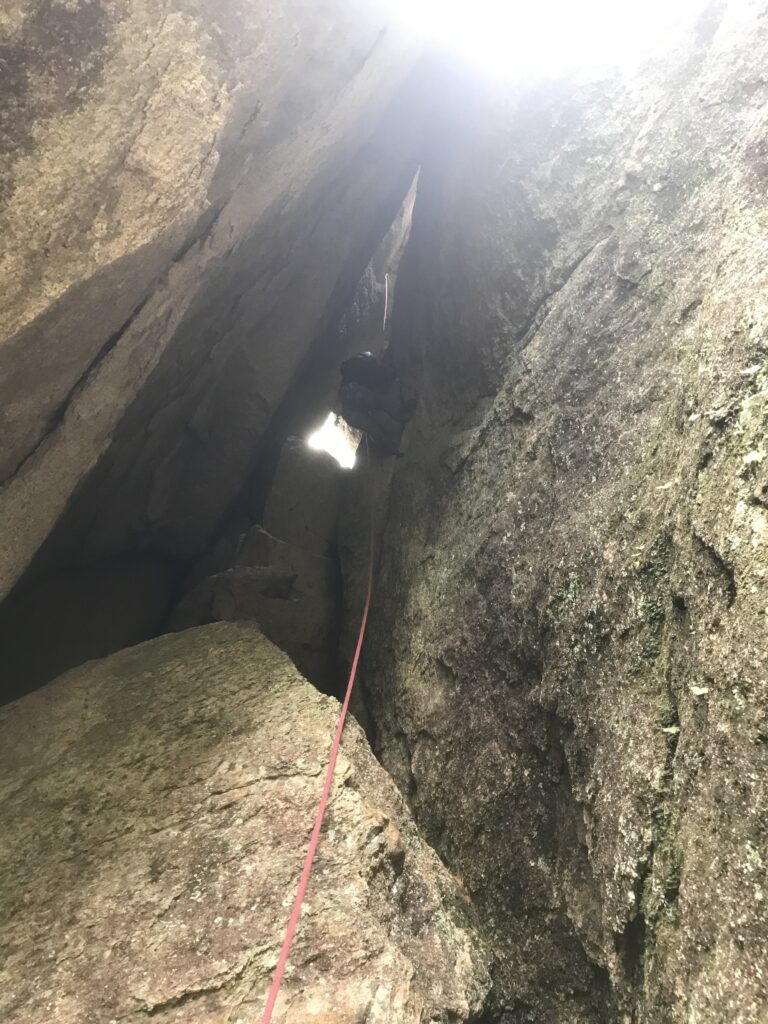

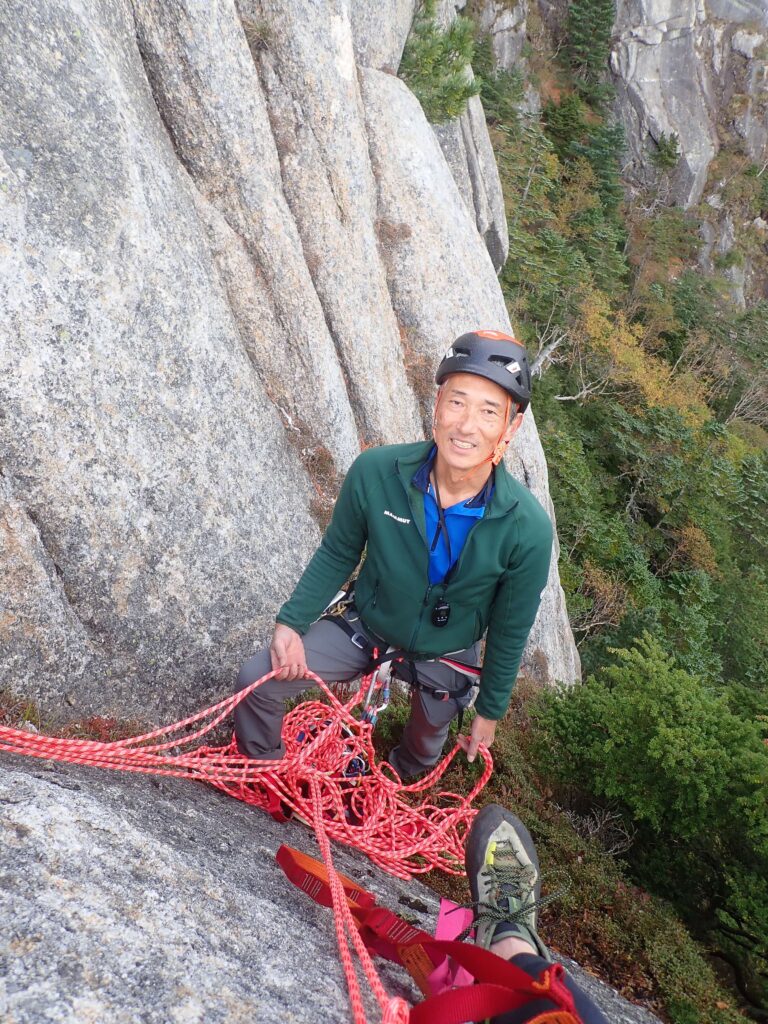

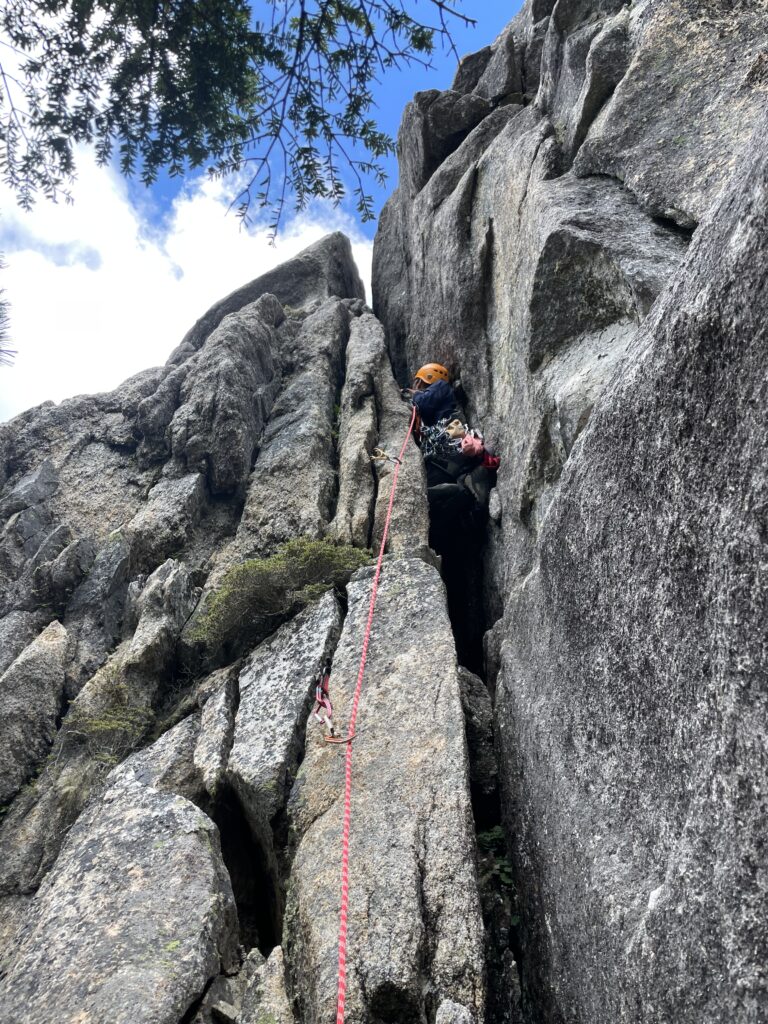

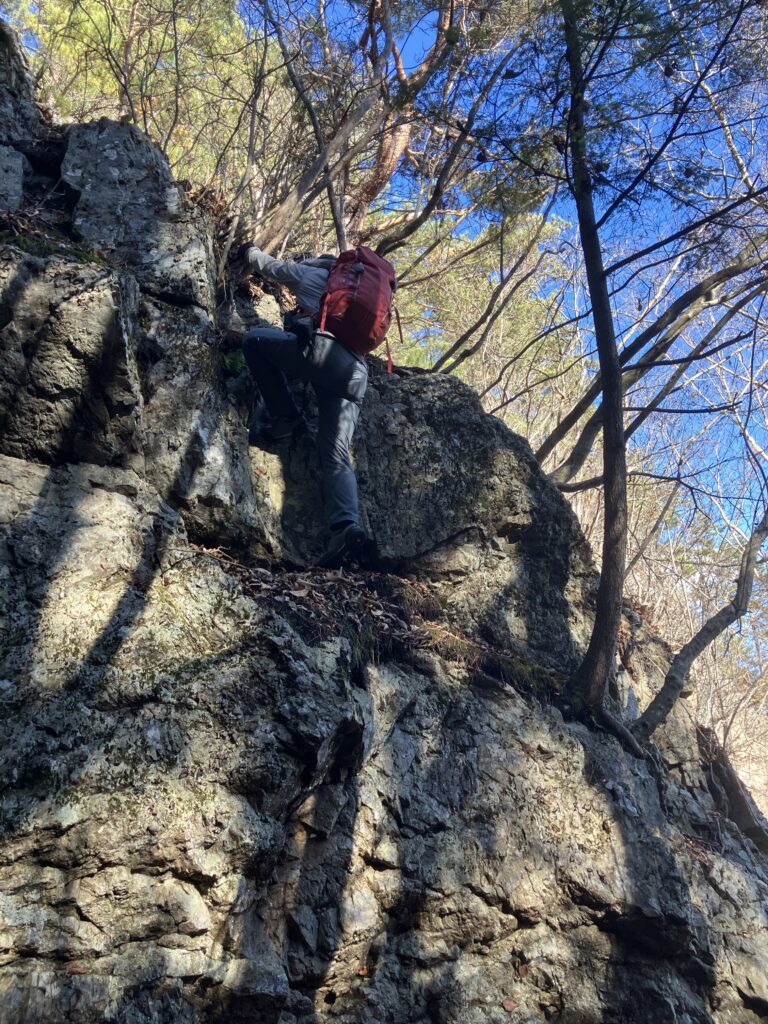

このあたりは岩峰だらけ。露岩が出始め、急な木登り露岩登りとなってくる。

急な岩峰が連続する。慎重にルーファイしながらピークを登ったり下りたり。

露岩をクライムダウン中。

越えてきた小ピークを振り返る。

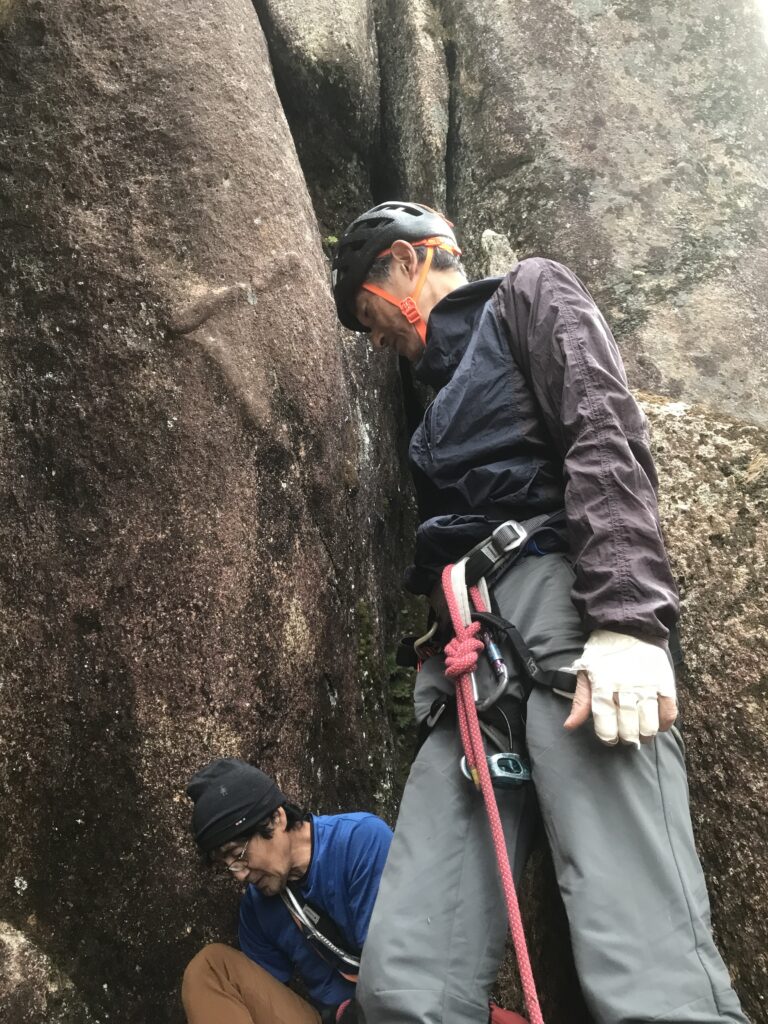

結構いやらしい木登りと露岩登り。にこにこと登ってくる長友さんにあとで聞いたら、手袋の形状やらムーブやらいろいろと研究してノウハウを蓄積しているらしい。

突っ込んだ岩峰が案外悪くていったん下降中ですが、実はこの先で事件が。

赤沼の腰ベルトにつけていた熊よけスプレーのストッパーがやぶでなくなり、下降中、木の枝でスイッチが押されてしまったのだ。

幸い大事には至らなかったが、スプレーの液体を処理した布に触った手で触れた場所のすべてが、ひりひりと発熱。一晩ほどかっかしてましたわ。

皇子峰はもう目前。なんか難しそうに見えるぞ。

どこを越えてやろうか。できれば中央突破したいね。

しばしルーファイタイム。

良い子のみなさん。長友さんの木登り露岩登りテクニックを、この動画から学んでください。いろんなノウハウが見てとれますよ。(いやまじで)

南相木ダムが遠望できる。

皇子峰に到着!

皇子峰から少し下ってまた登ると天狗山から御陵山への稜線。登山道があって、ここからはすぐに御陵山山頂に着く。

御陵山山頂から天狗山方面。天狗山の向こうは八ヶ岳が白くなってる。

御陵山山頂

にわか祝詞を奏上

さて下降は一本西よりの尾根を考えていたが、長友さんが「沢を下りちゃいましょう」というのでただついて行く。長友さんの読みがあたってあっという間に車を停めてある林道に出た。