地蔵岳の北にひときわ目立つ岩峰群がある。

それらの最高峰は地図には離山と記載がある。

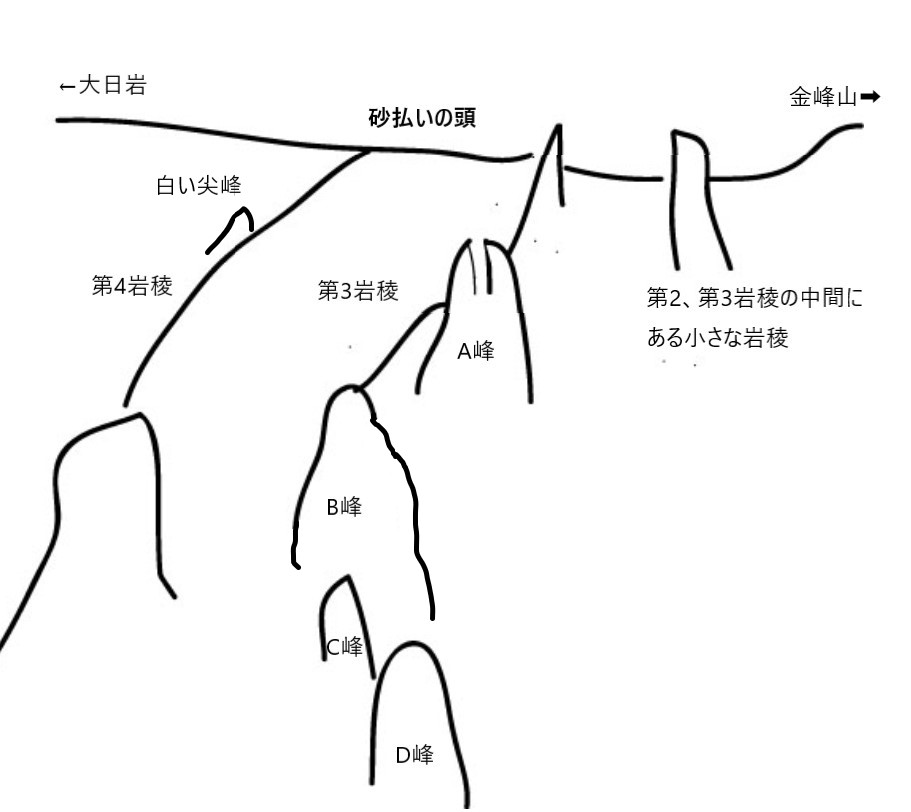

鳳凰三山の地蔵岳方面から見ると左手の岩峰が離山(2307m)。

その右手に2峰、3峰、4峰と並んでいる。

ネットで調べると藪岩愛好家やヘビーハイカーなどがたまに登っているようだ。

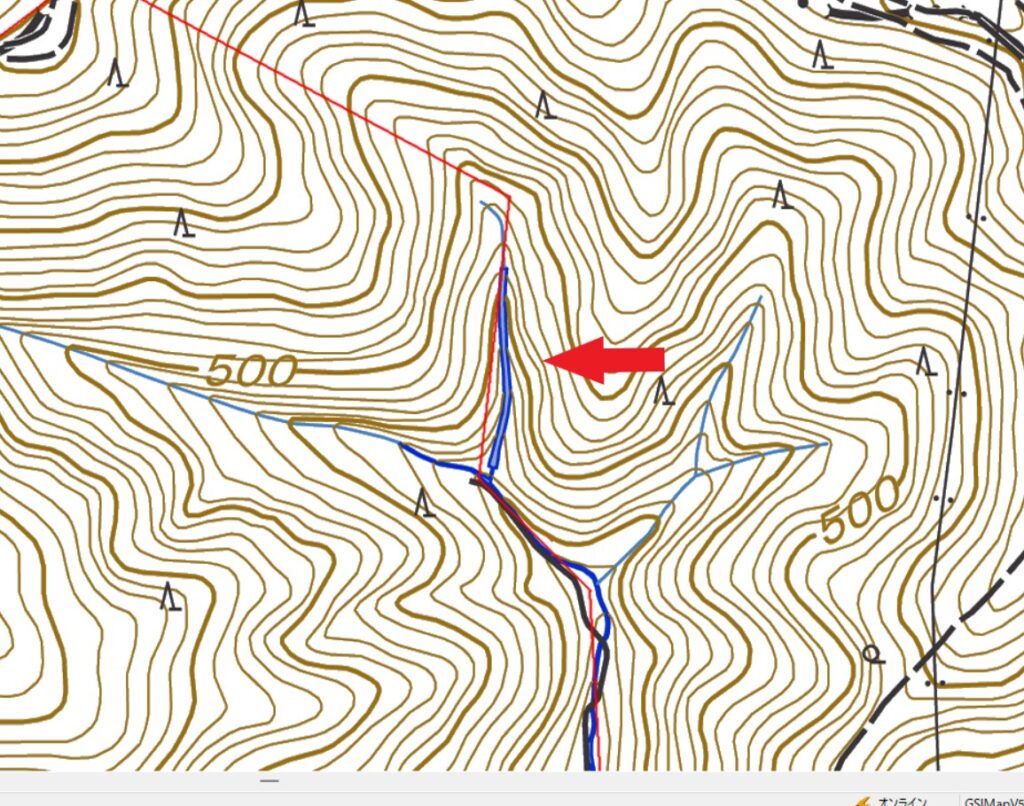

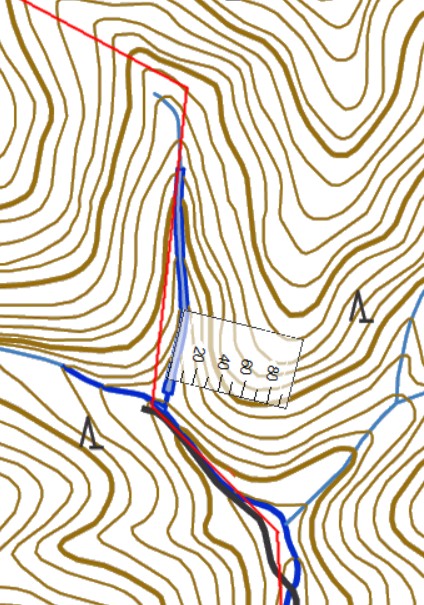

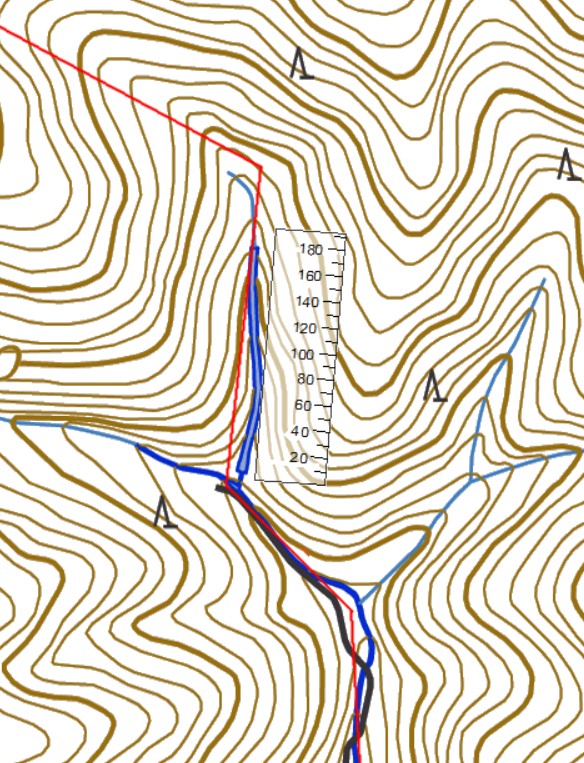

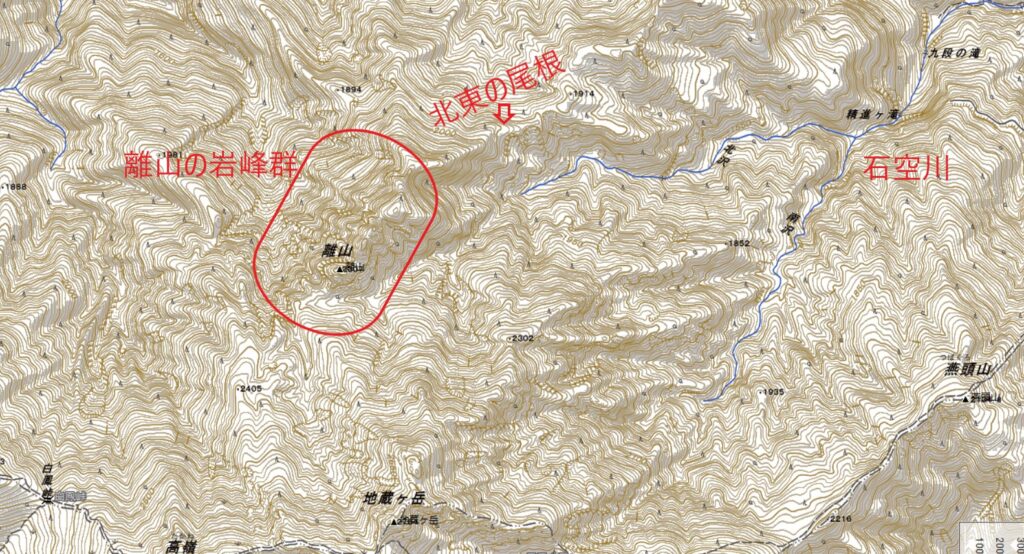

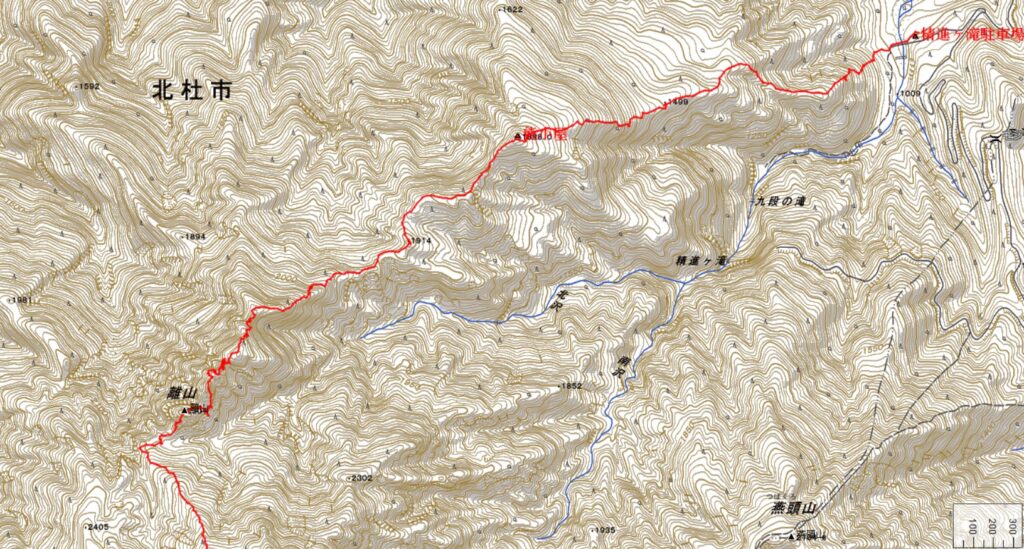

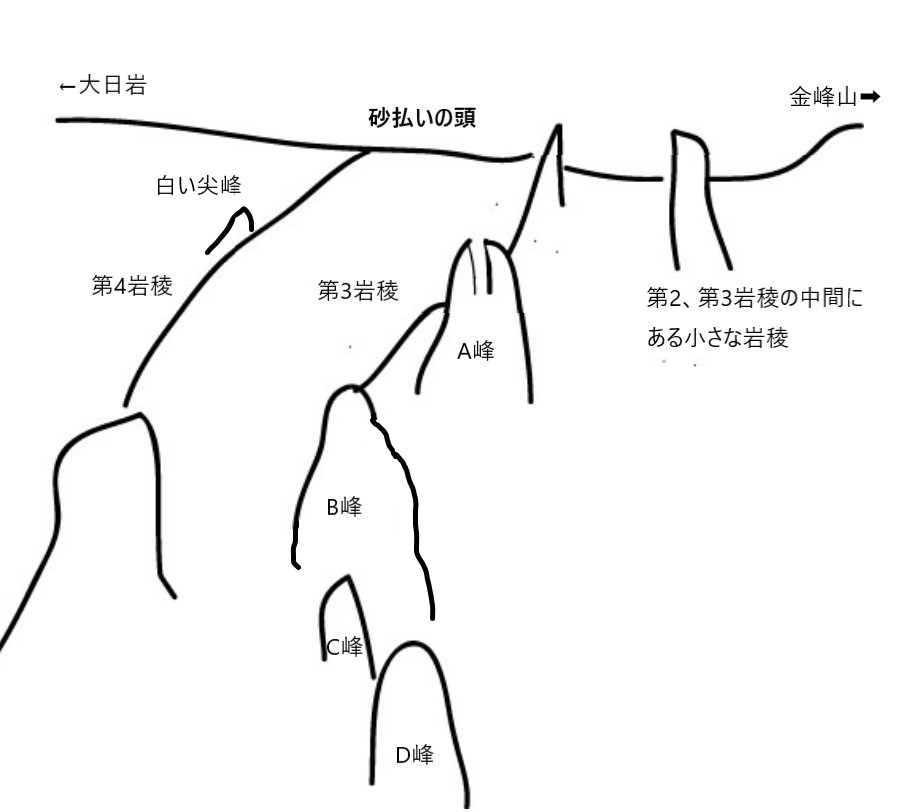

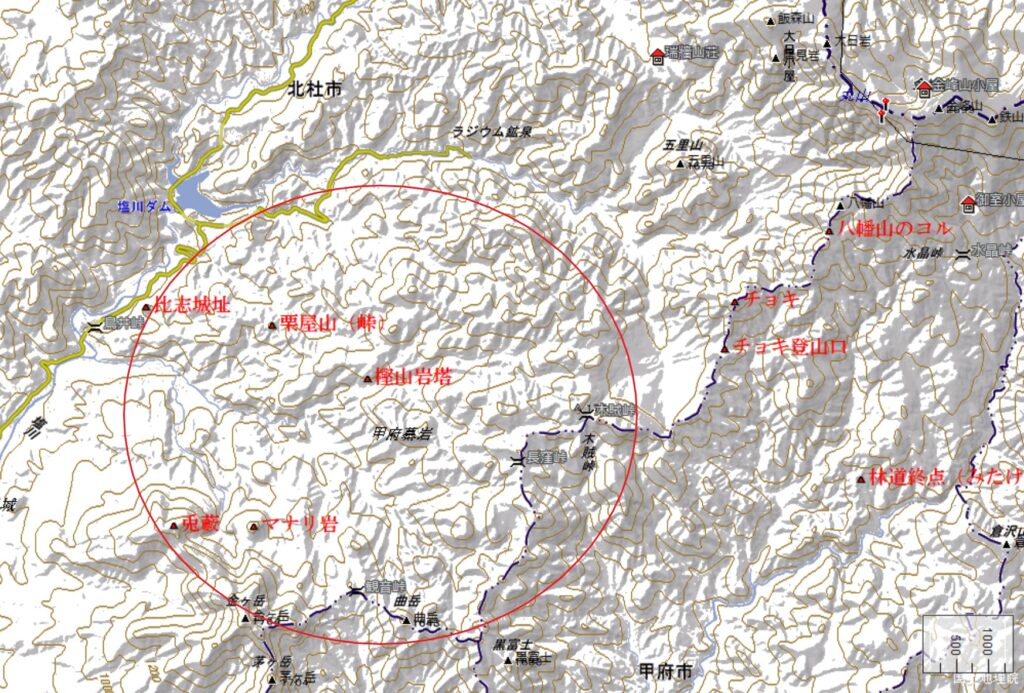

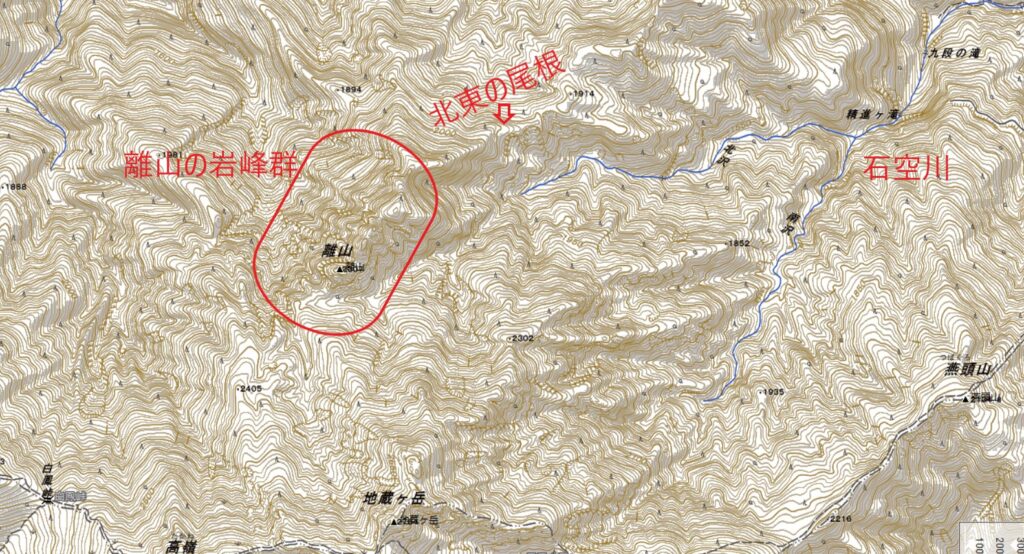

離山(岩峰群)の位置

離山(岩峰群)の位置

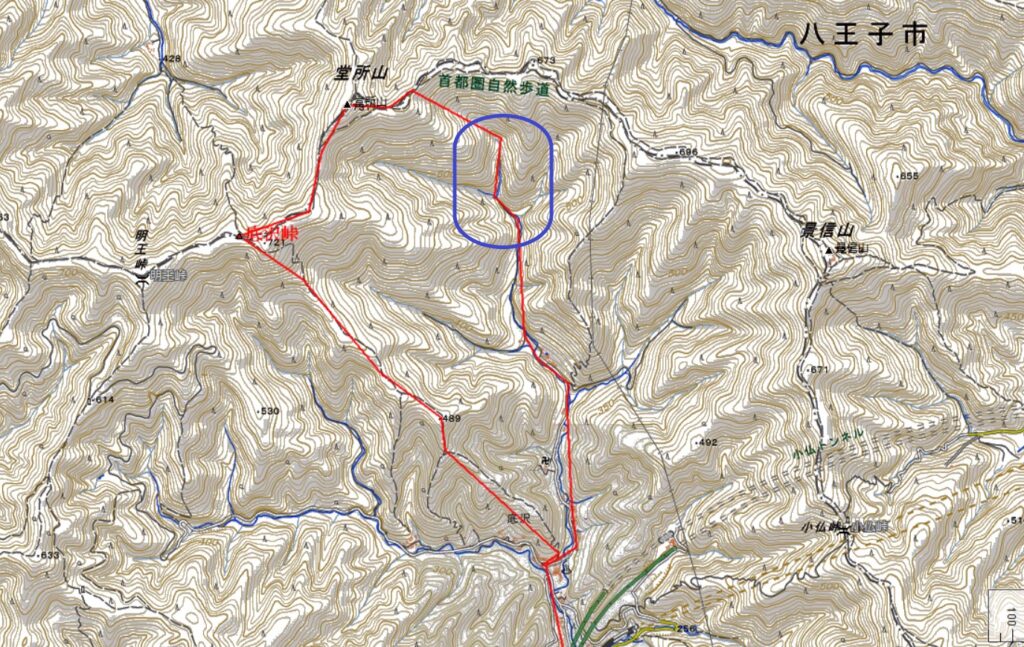

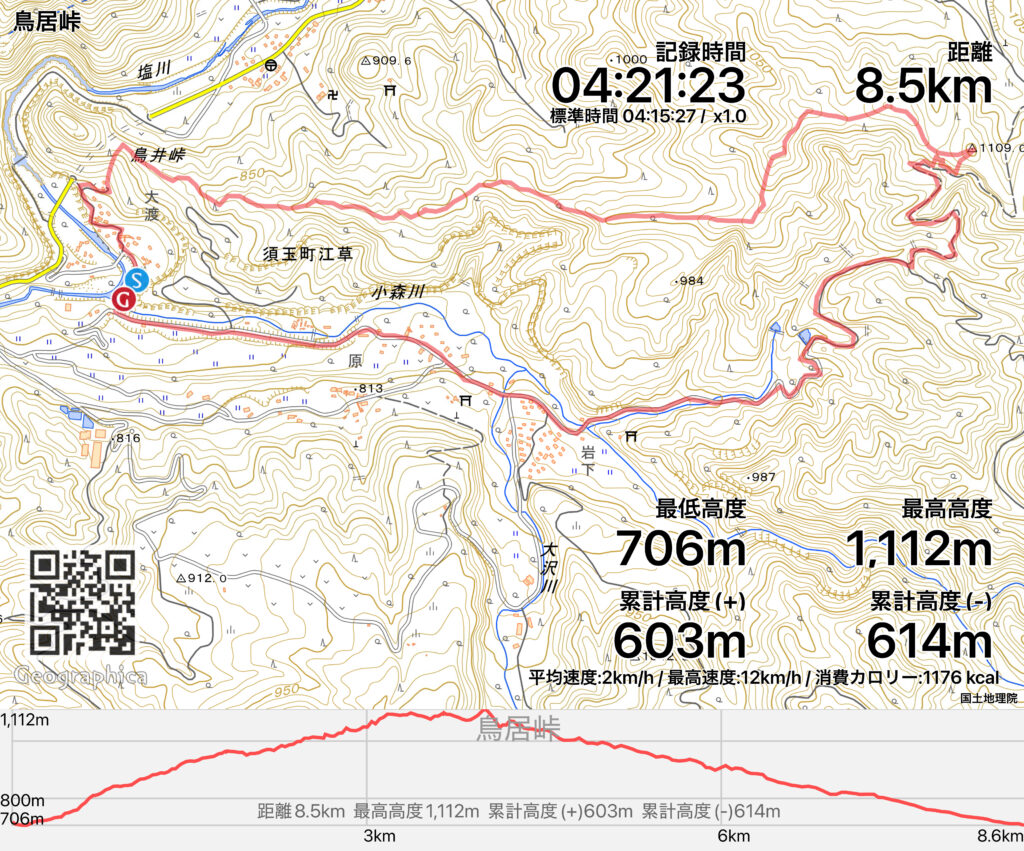

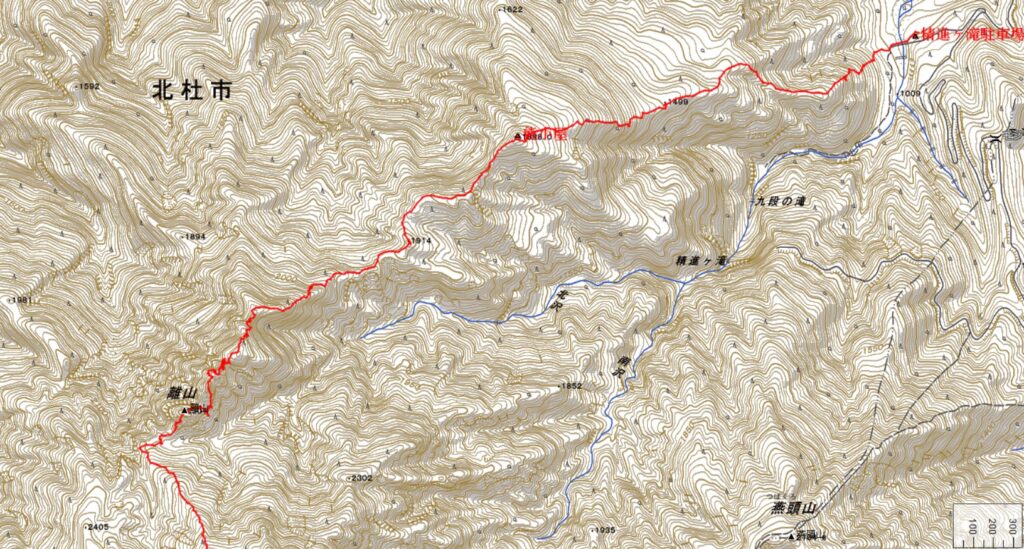

アプローチも含めたトラックログ

アプローチも含めたトラックログ

ここを訪れた人たちの多くは石空川の駐車場をスタートして、北東のやぶ尾根からアプローチし、離山岩峰群を縦走したあと地蔵岳に抜けている。

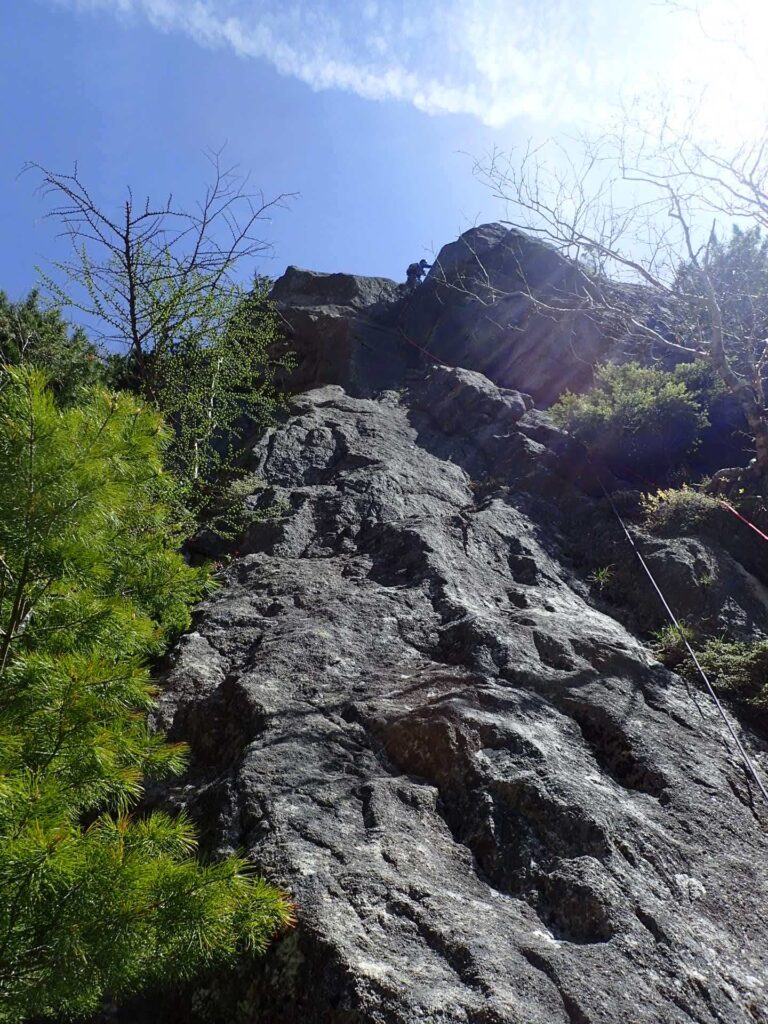

岩峰たちは主に風化花崗岩の傾斜の強い岩壁で形成されているようで、登山者の多くはその弱点、すなわち急傾斜の木ややぶに覆われた斜面を登り、下降は懸垂下降をまじえて通過している様子。

クライマー視点で訪れたらどこまで遊べるのか?

そんなテーマで登りに行ってみた。

パートナーは石鍋礼くん。

彼が中学生のときからのつきあいなので「少年」と呼んでいるが、もうアラフィフのれっきとしたおじさん。

フリークライミングが得意でエルキャピタンなんかも登っちゃってる。

誰もいない石空川の林道奥にある駐車場にテントを張って前泊。

かなり長い行程となるので、早朝暗いうちに出発した。

先人の記録に倣い、吊り橋を渡ったあたりから離山の北東に伸びる尾根に取付く。

ときおり傾斜の強いところもあるものの、はじめのうちはゆったりとした樹林の尾根。

気持ちのよい森であちらこちらに茸が顔をだしている。

「これ松茸じゃね?」みたいのもあったけど、茸はわからないので素通り。

1914m峰の手前のピークあたりから露岩が出始める。

いよいよ離山。4峰が近づくと、行く手に次々と岩壁が立ちはだかる。

苔むした露岩のフェースと樹林や藪に覆われた急なルンゼで構成される岩場が多い。

複雑な地形を読みつつ岩場を越えて行く。

地形が複雑な分、登るルートの選択肢も多いので、難しくもやさしくも登れるのが楽しい。

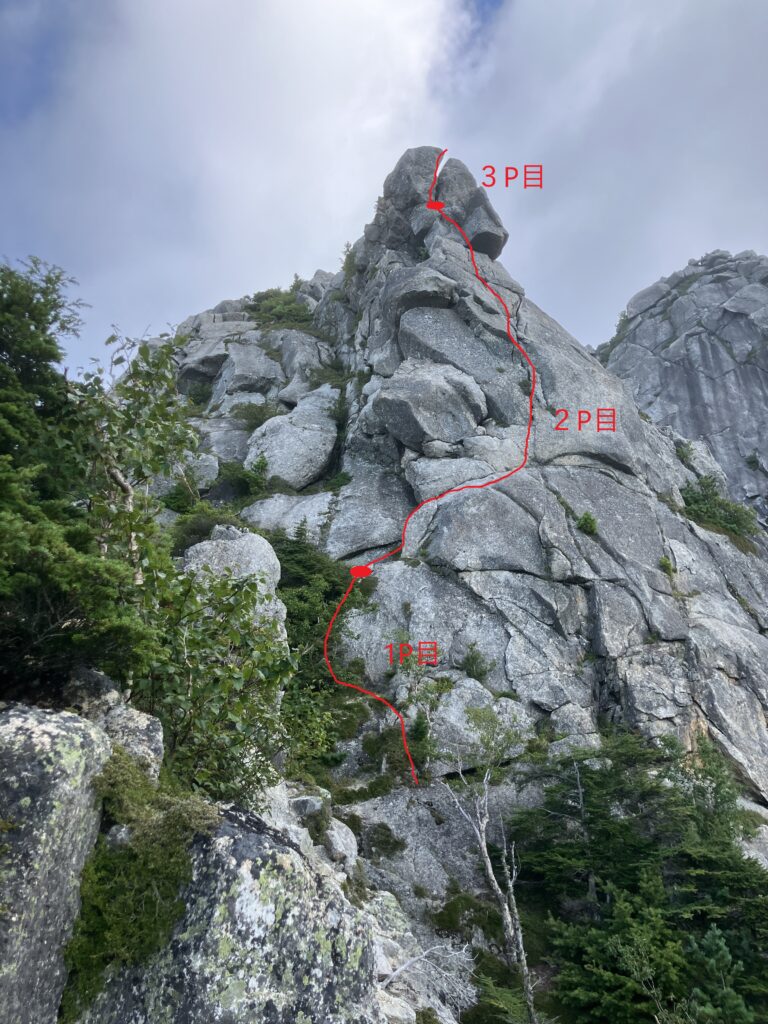

いよいよ岩峰群に突入。

ルートの選択肢は減ってくる。

苔むした脆い岩場をおそるおそる登るか、木登りに逃げるか。

我々はもちろん、できる限り岩場を越えて行く作戦。

木登りに逃げるか岩で苦労するか。自分との闘い(笑)がつづく。

ここではいったん正面突破を試みる・・・・が、ハングに行く手をはばまれ・・・・・いったん木登りに逃げ・・・・「あのハングさえ越えれば中央突破の気持ちいいラインになるぞ」と再チャレンジ。

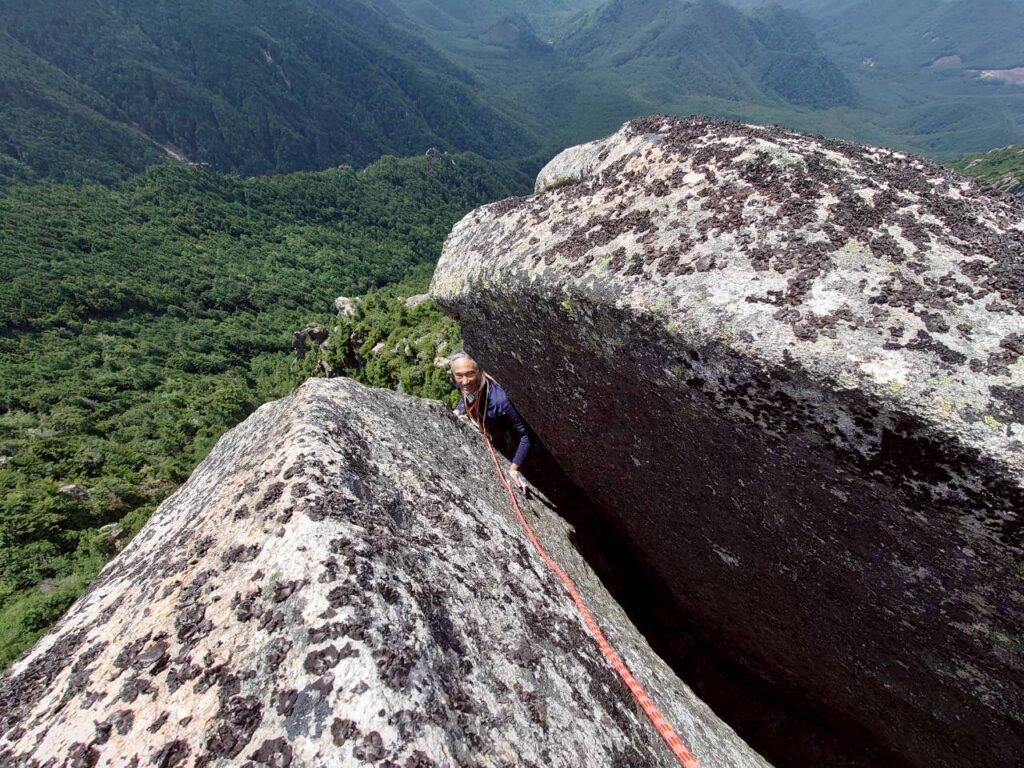

ぼろぼろクラックにねじこんだサイズのあわないカム(カム4個しか持ってこなかった)と、抜けそうな枝に通したスリングでのエイド(人工登攀)で限界ぎりぎりのクライミング。

こんな遊びがつづく。

赤沼が「このフェース、フリーで登れるんじゃね?」とトライするも恐ろしすぎて即敗退。ところがそこをじっと見つめる礼くん。

「これやってみていいすか?」と日ごろ高難度フリークライミングをこなす礼くん。

「もちろん好きなだけやってちょ」と赤沼。

荷揚げ用のバックロープも付けて空身で登る気満々の礼くん。

「でもさ。途中で支点とれないし、落ちたらその下、切れ落ちてるから大きめの怪我しそうだよ。」と赤沼が手前の木から伸びあがってカムを一つ設置。

「さあ、どうぞ!」

しか~し。取付きで岩を触りながらもじもじする礼くん。

「あははは。これが風化花崗岩じゃ!すべてのホールドがはがれるつもりで登りなさい!」と上から目線の赤沼。

そして「やめてもいいよ。左から巻けるよ~」と悪魔のささやき。

「・・・・・やめます。」としょんぼりする礼くん。

ぐわははは。これが脆壁じゃと無駄に鼻の穴をひろげて偉ぶる赤沼。

岩峰のくだりは木登りの反対、木下り?で行くが、木が途切れてきたら即懸垂下降。

離山本峰が近づいてくるにつれ、風化花崗岩の巨石が無造作に置かれたような地形になってくる。

ルートファインディングの重要性が増してくるけど、ほぼ勘と運の世界。

ざらざらに風化したスラブ帯は手掛かりがなくて、下は切れ落ちていたりしてなかなかに怖い。

まわり中こんなフェースに囲まれる。

ルーファイが難しい。

離山本峰は越えて、あとは地蔵岳に向かうだけ。

でもここからが大変だった。

巨石がごろごろしていて、その間はハイマツとシャクナゲの藪に覆われた尾根を究極のルーファイが求められる。

ハイマツのクレバスと巨石の間にはまって身動きつかなくなった礼くんがトランシーバーでアドバイスを求めてきたりもあったけど、だいぶ先まで行ってしまった赤沼は手の出しようもなく「知らんがな」と、ただ彼の自助努力を待つのみ。

藪漕ぎしながら振り返ると登って来た離山の岩峰群。その向こうは北岳かな。

巨石の間をいんぐりもんぐり地蔵岳を目指す。

地蔵岳のオベリスクが見えて来たころはもう暗くなってきちゃったよ。

周り中岩だらけ、やぶだらけ。今日帰れるんかいな?っていう風情の動画。

すでに暗い地蔵岳に到達し、夜を徹して歩き、駐車場に帰還したのはすでに深夜となってしまったわけ。

いや~長かったな~。

一応ツェルトで泊まれる体制はあったけど、北杜市の別荘に行って、風呂入って酒飲みたいし、がんばって20時間も歩いてしまった。

さてこのルート、若くて元気な人たちは10時間ちょっとくらいで踏破してますな。一般的には18時間くらい?

まあ自分たちなら15時間で踏破して、夜早めに別荘で酒飲みだすくらいのつもりだったんだけど・・・・

わけわからんクライミングでつぶした時間3~4時間、実は藪漕ぎが苦手だった礼くんのオーバータイムも考えればまあこんなもんか。

実はアラカン赤沼、20時間も歩けたことでちょっぴり自信つけちゃったりもしたよ。はは。