高校山岳部の合宿で光岳に登って以来の南アルプス南部。

光岳より南の、聞いたこともないような山を歩く人がいるなんて想像もしていなかった時代に、藪の中から傷だらけの腕と足をさらして登山道に飛び出て来たおじさん(そのころにしてみればの話)2人。

当時にしてみれば、

「かっこいいな~。いずれはあんな山々を歩けるようになるんだろうか?」と憧れを持ったものだ。

でも17歳で山岳巡礼倶楽部の門を叩いてからは、クライミング三昧。

還暦をだいぶ過ぎてからようやく、憧れの南アルプス南部にやってきた。

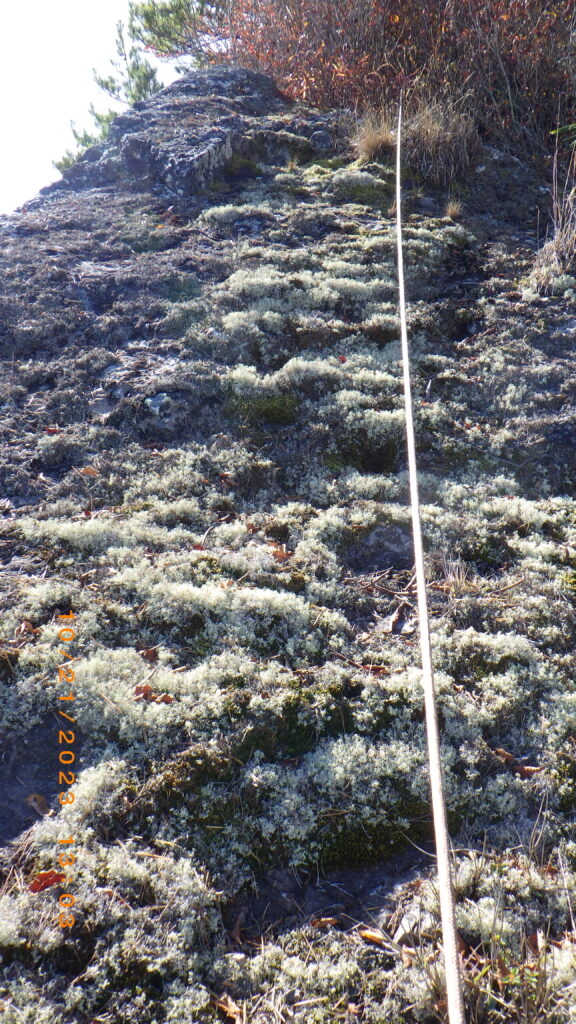

クライミング終活の一環で、大した岩場のない山々を老後の遊び場所として軽く考えていたわけだ。

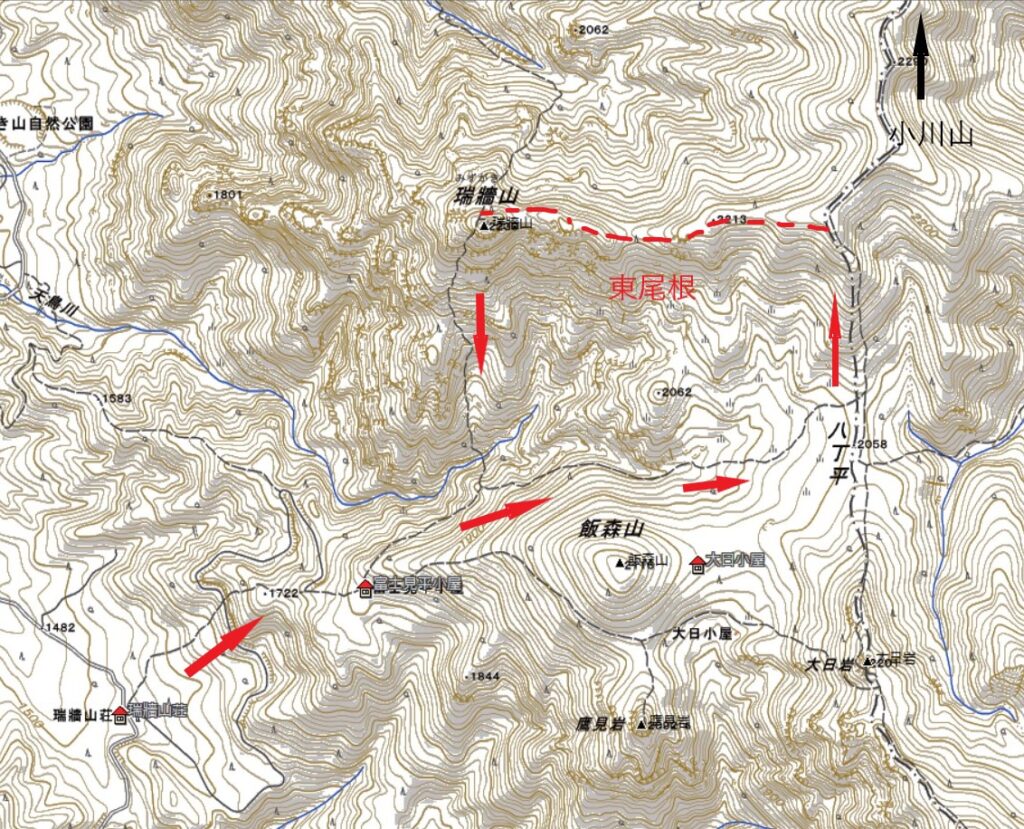

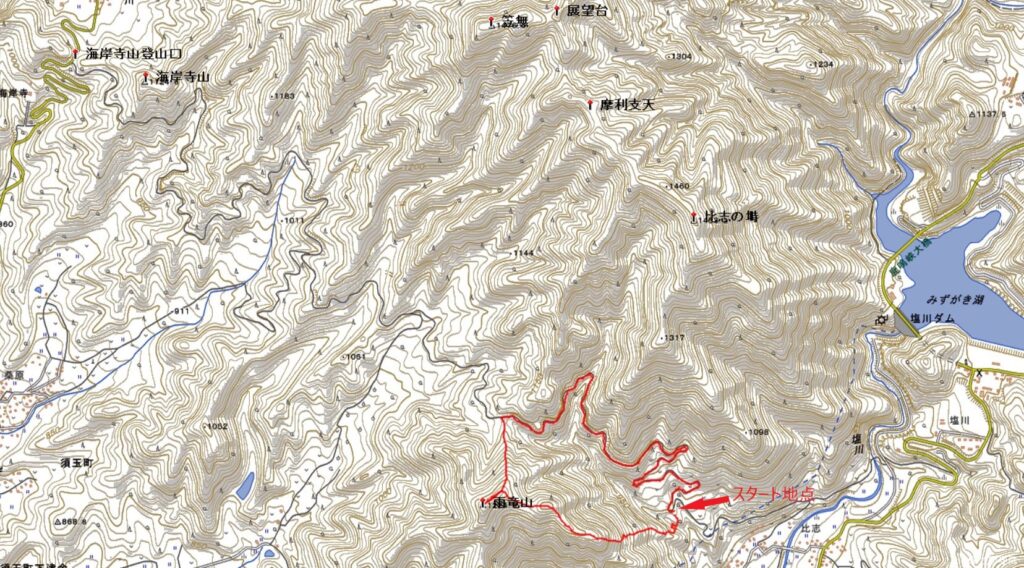

深南部と言われるエリアからは少しはずれるようだが、入門ルートとして山伏に登り、ついでに深南部の登山口周辺をドライブしてまわって概念をつかもうというのが今回の目論見。

実は、山深いエリアとはいえ端っこの山ならちょこっと登って来られるだろうと思っていたのだが、調べてみるとどこも時間がかかりそうで、軽く日帰りできそうなのは山伏くらいしかなかったのだ。

このあたりから「もしかして南アルプス深南部なめてた?」と気が付き始めた。

やたら長いがよく整備された林道のドライブで百畳峠入口の駐車場に行き、前夜泊。

南アルプス南部って樹林のなかをひたすら我慢して歩くようなイメージだったけど、山伏の稜線に出たら深く大きな山々が展開。明るく嫋やかな山々でした。

南アルプス初心者なんで、山座特定は難しいけど、赤石山脈の山々から大無間あたりまでの山々が一望のようだ。

さて山伏に登って雰囲気を堪能したら、各登山口付近をドライブして偵察。

まずは畑薙ダム。紅葉まっさかりでした。

地図で見ると寸又峡も近いようだ。

ついでに寸又川方面ものぞいてこようと思ったけど、電車ではたった二駅ほどの井川~寸又峡間の林道は寸断されていて使えない。

行くなら静岡まで大回りしての長距離ドライブとなるので諦め。

それにしてもどこに行こうとしても、長く曲がりくねった林道を延々とドライブする必要があるようで。

なんか南アルプス南部の著名な登山口に行くだけでも大変なことを実感。

深南部の著名なピークを全部踏むだけでも、今の体力が続いたとしてあと50年くらいはかかりそうだぞ。

というわけで、ナメすぎ、知らなすぎの南アルプス南部の初体験ツアーとなりました。はは。