2023年8月31日前穂高岳第一尾根の頭に立つ。

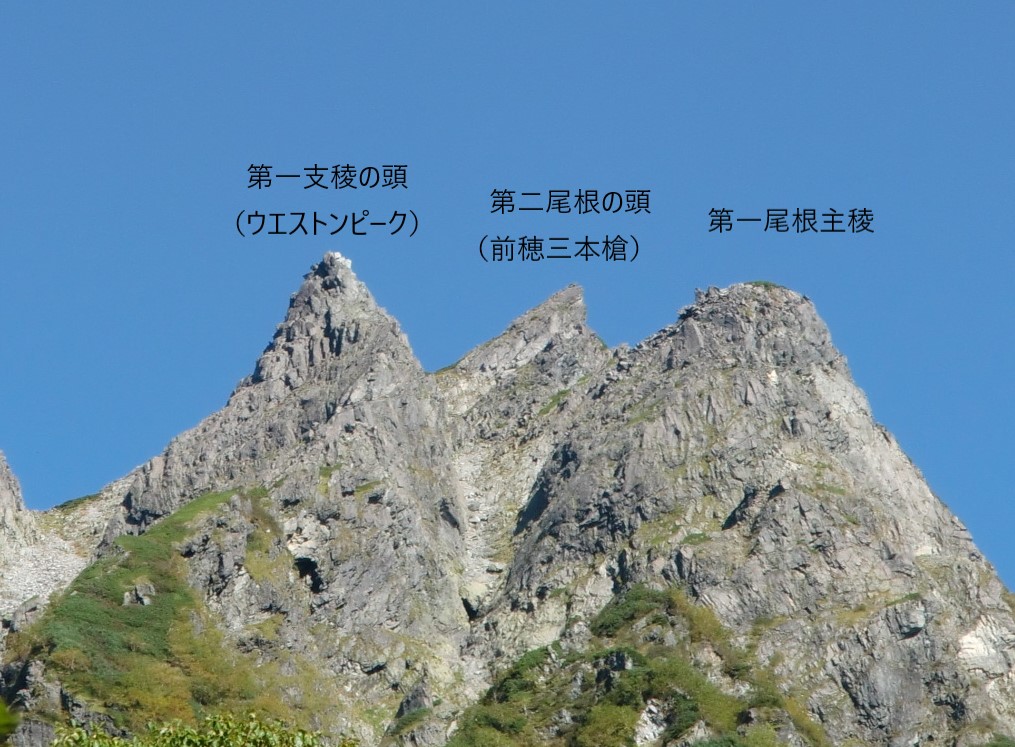

左が第一支稜の頭(ウエストンピーク)、右が第二尾根の頭(前穂三本槍)。

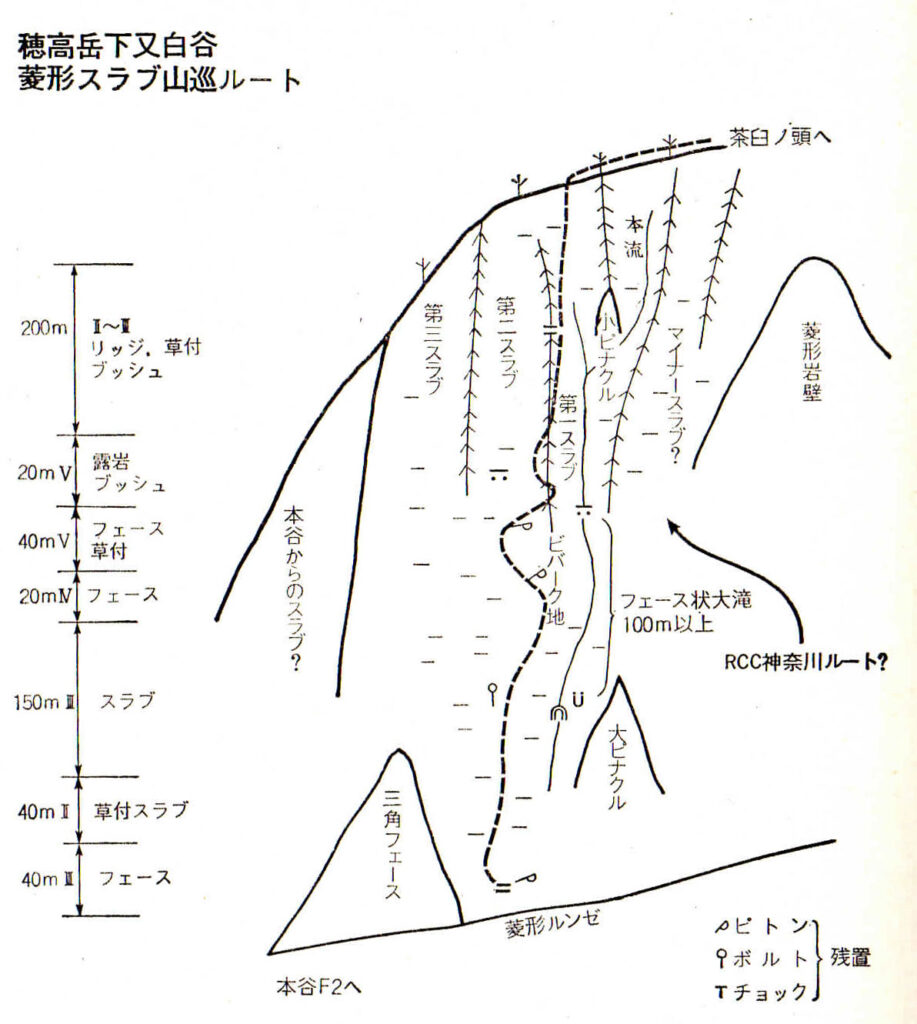

前穂高岳第一尾根と言っているが、私にとってここは下又白谷第一尾根。

山岳巡礼倶楽部の地域研究のテーマであった「下又白谷」を、1980年台に引き継ぎ、何度かの偵察や試登の後、左に見える第一尾根第一支稜を登り、「ウエストンリッジ」と名付けたのが1985年。山崎安治氏による、ウエストンの前穂高岳登頂の際の推定ルートであったのだが、山岳巡礼倶楽部のわたべ氏が疑問を持ち、その検証をも目的として登ったものだ。

ちなみにウエストンリッジと勝手に名付けて紹介はしたが、途中で残置ハーケンなどもあり、先登者がいただろうことは想像でき、「昔のクライマーはこんなところまで登っていたんだな~」と漠然とした感想を持っていた。

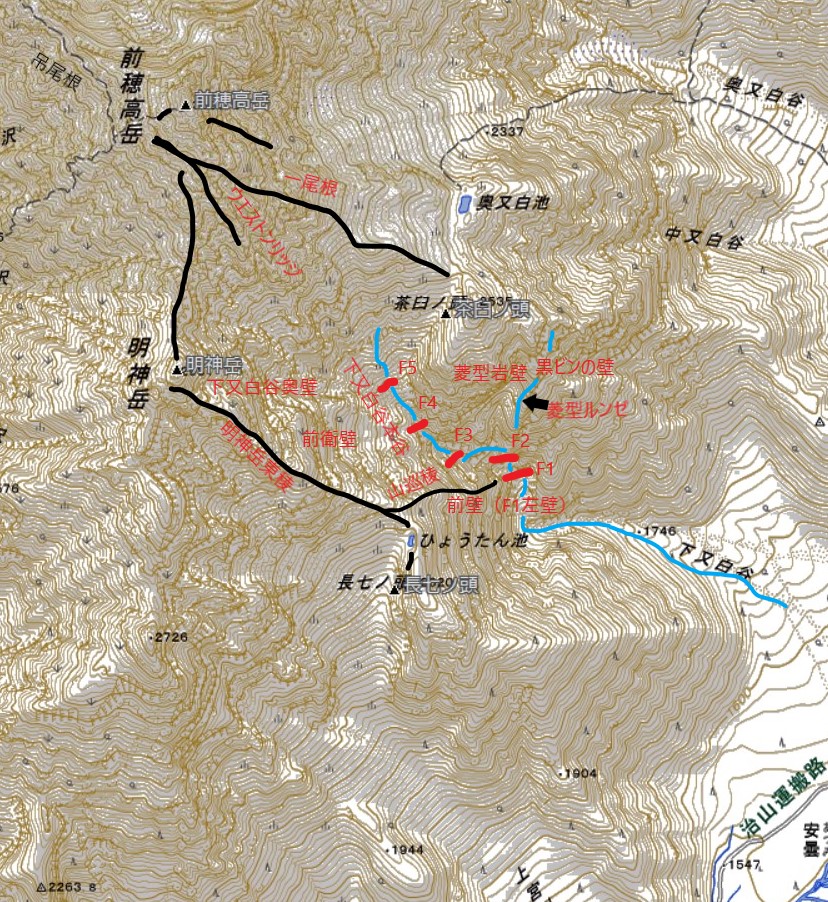

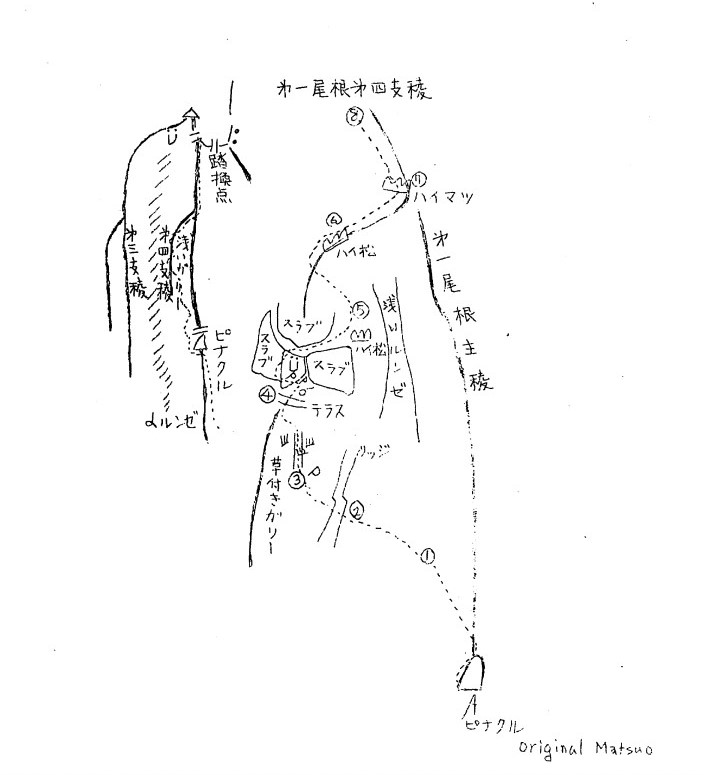

第一尾根は下又白谷と奥又白谷の境界となる尾根であるが、第一尾根の登攀対象となる支稜(第一~第四支稜)や側壁群はすべて下又白谷側となるため、クライマー目線ではどうしても下又白谷と感じてしまう。

第一尾根のクライミングその1(敗退編)

2023年7月29日

Climbing Journalで紹介した私の記事を読んで、ウエストンリッジを登攀したうえで連絡をくれて仲良くなった長友さんと、第一尾根を登ろうと入山した。

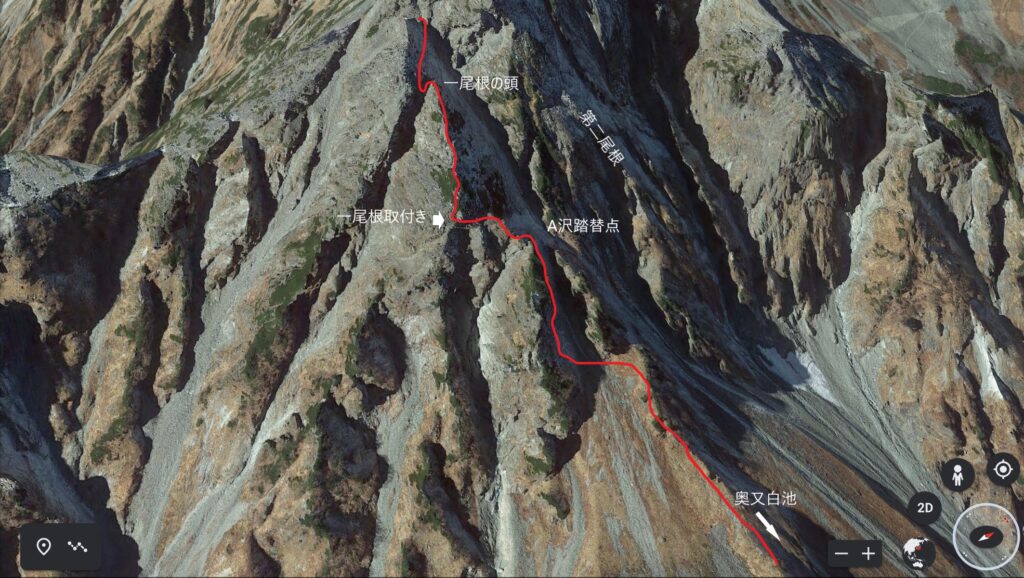

記録的な猛暑のなか、中畠新道を奥又白池まではいあがり、疲れ切った身体で第一尾根に向かう。ルートはまだ特定できていない。

奥又白池から真上に見える尾根。その末端が洞穴状になっている。

茶臼尾根の延長線が第一尾根であろうという判断からすれば正解のはず。

洞穴の上はハング帯なので、右壁から巻くように登っていく。

洞穴の右壁をリードする長友さん。逆相の露岩と垂直のハイマツでいやらしいクライミングとなるが、2Pで洞穴上に立つ。

この時点で全装備背負ってのいやらしいクライミングに気持ちはだいぶ萎え気味。

上部が観察できる場所まで登ってみたが、一尾根支稜群の壮絶な雰囲気と、この先のハイマツの多い尾根にやる気をそがれ(はっきり言うとびびって)、ここで撤退。

ただ洞穴のうえに、腐食しきった残置ハーケンと撚りザイルのフィックスロープを発見。いったいいつのものだろう?

ここでふと、松高の名前が頭をよぎった。

奥又白谷周辺で「松高」の名前を冠したルートがいくつかあることは周知の事実であり、またこのあたりでの松高の活躍は古い文献で読んだ記憶があったのだ。

ところで下山後、山岳巡礼倶楽部のひとまわりほど先輩の二階氏に連絡をとると、なんと第一尾根を冬期に登ったことがあるという。記憶が曖昧らしいが、1990年前後の山巡冬合宿で、茶臼尾根から第一尾根を登って前穂高岳の山頂に立ったのだという。(そのころ赤沼は山巡をいったんやめ、海外にいた。)

ちなみに松高山岳部が奥又白池の目印としていた「宝の木」についても二階さんはよく知っていて、「あの木まだあったか?」などと言う。(「宝の木」は井上靖の小説「氷壁」にも登場する。)

いったい第一尾根ってどれほどの知名度があるのだろう。

少なくとも古い山岳会の私より少し上の世代の人は、かなりの率で知っていたのではないだろうか。そんな印象を持った。

それにしても第一尾根周辺のクライミングについてはデータがない。「松高」というキーワードから少し調べてみることにした。

旧制松本高校の足跡

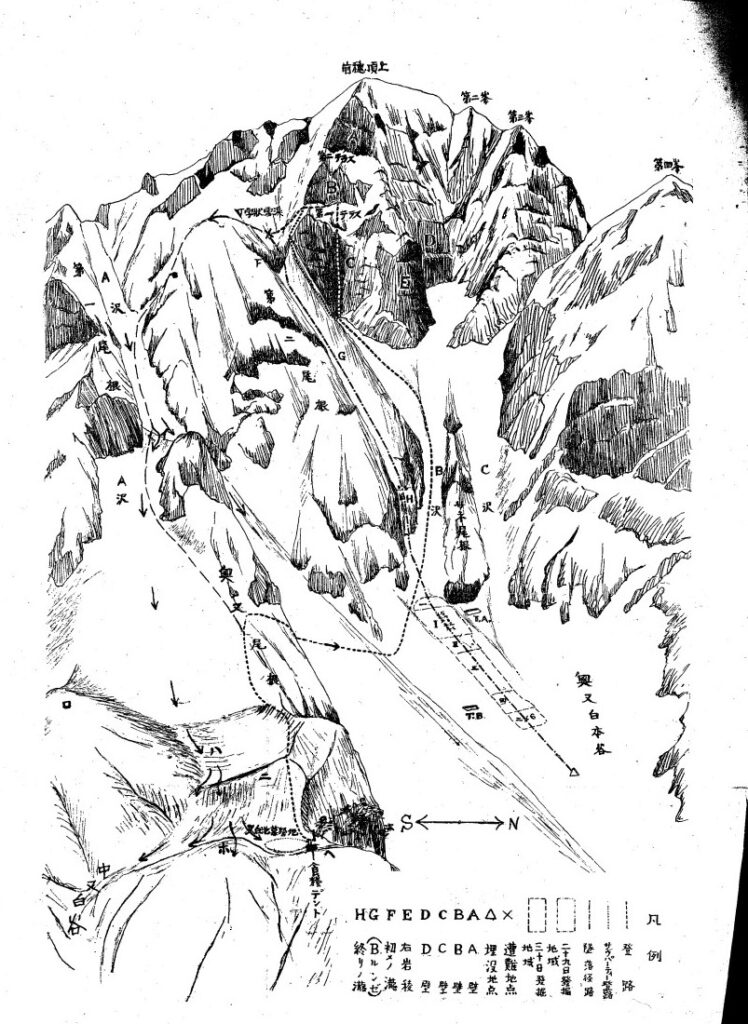

前穂高岳第一尾根。

この呼称を最初に使ったのはどうやら旧制松本高校山岳部だ。

松高はやがて信州大学に統合されるが、信州大学山岳部の発行した「初登攀記録」という文集では、ここが「松高第一尾根」と記載されている。

旧制松本高校は大正8年(1919年)、9個目の国立高校として開設された。多くの岳人を輩出した松高山岳部がいつ設立されたかはわからないが、昭和2年(編集後期に長らく休刊になっていたとある)発行の部報「わらぢ」を見ると、すでに「奥又合宿」が行われている様子がわかる。

ところで松高山岳部が奥又を登りはじめたのは登山史上どんな時代だったのだろう? 少し調べてみた。

そもそも趣味としての登山がはじまり、ヨーロッパアルプスの未踏峰が次々と登られたのは1850年あたりから。

日本はまだ江戸時代で黒船が来たのが1854年。

1860年にイギリス公使ラザフォード・オルコックが富士山を登頂。

1872年、イギリスの冶金技師ウイリアム・ガウランドが御岳、乗鞍、槍ヶ岳などに登り、はじめて日本アルプスという呼称を使った。

そして1888-1896年にイギリスの宣教師、ウォルター・ウエストンが日本の山を登り歩き、「日本アルプスー登山と探検」を刊行。

日本では1867年が明治維新であり、その前後にかけてアルピニズムがヨーロッパから日本に持ち込まれたと言ってもいいかもしれない。

日本では小島烏水と岡野金次郎が1902年に槍ヶ岳登頂。

直後にウエストンの著書に出会い、手紙を送ったことから交流がはじまり、ウエストンの奨めを受けて1905年に日本山岳会を設立した。

日本における登山の黎明期は旧制高校や大学の山岳部が中心であったようだ。

第一次大戦(1914-1918)をはさんで一高旅行部、二高山岳会、三高山岳会、北大スキー部が設立される。

ついで1,920年台に入ると、慶應義塾大学、学習院大学、早稲田大学などに次々と山岳部が設立される。一方で日本の進歩的な岳人は本場ヨーロッパにおいて成果を上げ始める。(1921年日高信六郎のモンブラン登頂、1921年槇有恒のアイガー東山稜初登攀など)

学校山岳部はヒマラヤの高峰登山を最終目標として設定し、雪山の縦走や厳冬期登攀を目指して組織登山を繰り広げる。その結実の一つとして1930年立教大学山岳部がナンダコットの初登頂に成功する。

その一方、庶民派(社会人)クライマーもこのころから活躍をはじめる。1924年には藤木九三らがRCCを設立し、岩登りと雪山の専門的技術習得を目指す。1929年に日本登高会や登歩渓流会などが設立され、近郊でのクライミングに特化した活動も始まる。我が山岳巡礼倶楽部が設立されたのが1935年。加藤文太郎が活躍していたのもこの時期だ。

このあたりから東京の社会人山岳会を中心に谷川岳での初登攀時代に入る。

旧制松本高校の山岳部が部報「わらぢ」を再発行したのが1927年。

だがこの号を見ると、笠が岳、剣岳、白馬、赤石岳、飯豊や薬師岳などでの比較的牧歌的な縦走登山や山岳逍遥が中心であったようで、ほかの学校山岳部に比べてやや奥手な印象を受ける。

しかし松高山岳部は1932年に奥又白池を訪ねたのをきっかけに、一気にその高揚期に入ったように見える。

1936年には第一回奥又合宿(1927年発行のわらぢにも奥又合宿の記述あるが?)を行い、ここを自らの聖域とみなし始めたようだ。1937年第二回奥又合宿。そして1938年の第三回奥又合宿では四峰正面壁、北壁右岩稜などをトレースし、その熱は一気に上昇し、登攀に向かっていく。

松高でもほかの学校山岳部がそうであったように、厳冬期の岩壁登攀、そしてその先にあるヒマラヤも見据えてか、冬季の奥又に目的を絞り込んでいく様子が伺える。

もちろん彼らは積雪期における雪山技術も、知識も、ましてや冬季登攀の経験もない状態だ。すべてを一から学ぶためにどうすればよいのかを考え抜き、実行に移していく。

しかし1939年9月、冬山訓練の白馬で部員が凍死。

そして翌年3月の奥又では北壁下のV字状雪渓において雪崩にあい、二人の部員を亡くす。

やがて世界大戦を目前にした暗い時代に入り、登山活動は低迷していったようだが、1930年台後半に集中的に奥又に入って登攀を行っていた様子は伝わる。かれらが冬期登攀を前提として活動していたせいか、無雪期における登攀の様子についてはあまり記述がないが、奥又の各フェースやリッジばかりか、下又白谷上部の岩稜もほとんど登られていたのではないかとも思われる。

第一尾根はそんななかで新人訓練の場のひとつとして、夏冬を通して登られていたようだ。

そして彼らの残した資産を反映してか、松高山岳部が信州大学に引き継がれてからの初期の記録にも、第一尾根(松高第一尾根)や下又白谷側の第二支稜などを登ったとの記載がある。

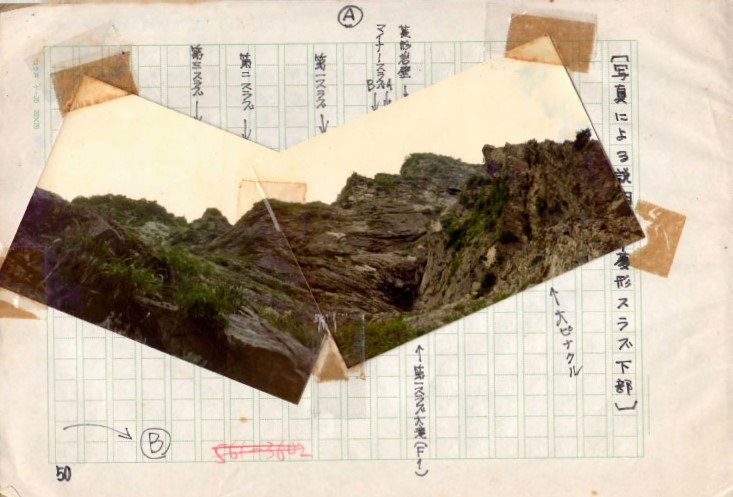

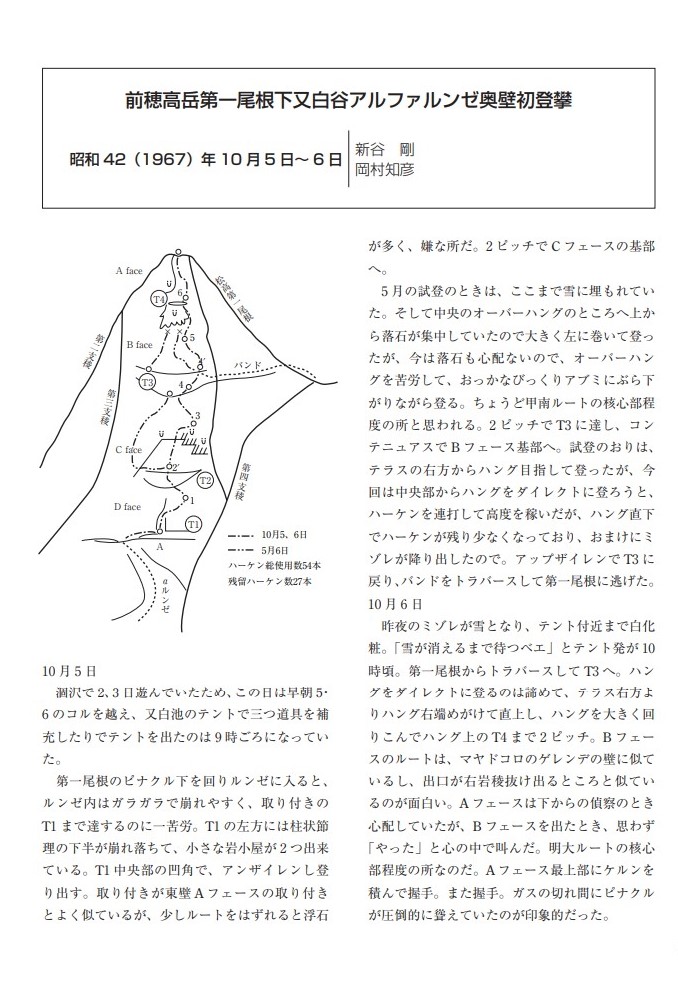

前穂高岳第一尾根周辺の記録と思われる部分を、松高の「わらぢ」および信州大学山岳部の記録から抜粋してみる。

1939年12月 厳冬期奥又白合宿において恩地裕、濱口朝彦の2名が第二尾根を登攀。前穂高山頂からA沢を下山。これは北壁Aフェースなどの厳冬期登攀を目指していた彼らのアプローチルートの一部でもあり、何度か登っている様子が伺える。

1940年3月 奥又白春合宿において北村正治、久留健司の2名が第一尾根を登攀。雪のついた岩登りははじめてとの記述がある。第一尾根が3つのピークからなる様子が書かれているが、昼前には登攀を終え北尾根に行ったほかの部員を迎えに行っている。(この2日後、雪崩による遭難死事故が起きる。)

1943年7月 夏山合宿にて第一尾根ほかを登攀

1946年(?)7月 第二尾根においてザイルテクニック練習

1952年(ここから信州大学山岳部)夏合宿で第一尾根

1958年 6月奥又合宿で第一尾根 8月合宿で第一尾根 10月奥又合宿で第一尾根(10日間かけて登っている。極地法の練習だったかも)

1959年 5月奥又合宿 第一尾根 10月奥又合宿 第一尾根

1960年 5月奥又合宿 第一尾根 8月奥又合宿 第一尾根 10月秋合宿 第一尾根 2回

信州大学山岳部となってからは、ほぼコンスタントに第一尾根が登られているのがわかる。新人のトレーニングルートとして選ばれているようにも見える。以降特筆すべき登攀のみ記載する。

1962年 10月1日 石井、小谷二名にて第一尾根ピナクルの下又白谷側の壁を登攀。この際落石によりザイル1本を切断。

1962年10月5日 松尾、板谷2名にて第一尾根第四支稜を登攀。

同日、池田、小谷2名にて第一尾根第三支稜を登攀。

さらに同日、石井、出島2名にて第一尾根から茶臼へ続く尾根(意味不明)

ところでさらに余談となるが、ウエストンの前穂高登頂ルートを推定した山崎安治氏は登山史の研究家として著名だが、早大山岳部の部員として、上記に近い時代に奥又白池周辺でも実際に登攀をされていた方のようだ。

第一尾根周辺も実際に登られていた可能性は十分にある。

Climbing Journal誌では赤沼が山崎説に懐疑的な論証を行ったが、案外ウエストンが本当にここを登った可能性があるのではないかという気もしてきた。

その根拠としては、A沢をはじめとする沢筋の歩きにくさ、危険さだ。

無雪期は落石を誘発しやすい急傾斜のガレ場だし、雪渓のある時期は雪渓の状態によっては非常に不安定で危険な状態となる。

ルートは案内人の上条嘉門次が決めたというのが通説だが、もしウエストンが本場アルプスでの経験に基づいたルートファインディングをしたとすると危険な谷筋よりも岩稜を選んだ可能性もあるのではないか。

山崎氏が現場を知り尽くしているのだとしたら、上記のように考えた可能性もある。

第一尾根クライミングその2(成功編)

2023年8月31日

なにはともあれ、ここまで調べたらまずは登ってみないことには始まらない。

自転車旅の途上見たというパタゴニアの名峰を登りたくて修業中の、斉藤真帆ちゃんが二つ返事でつきあってくれることになった。

彼女はついこの間ネパールヒマラヤで登山してきたばかりなのに、9月にはまたパキスタンに出かけるという。私から見たら娘世代だが、「私がいるとたいていの山登りはうまくいきますから!」と言い切る頼もしい性格(笑)。

ルートは松高や信大の記録を読みつつ検証したが、どうもこの間長友さんと登ろうとしたのは、彼らのいう第四支稜ではないかと思われた。

松高の部報にある記録では「A沢の踏替点」から取付きとある。

今回は奥又白池からA沢の踏替点まで登り、そこから岩稜にとりついてみることとした。

末端に洞穴のある尾根(たぶん第四支稜)を右岸に見ながらA沢を詰める。登攀ギアや宿泊、食料など全装備背負ってのガレ歩きはつらい。

A沢の踏替点から右岸(左側)のコルに向かうと第一尾根の取付きとなる。

第一尾根取付きのコルから第四支稜の終了点を振り返る。第四支稜を登るとこのピークに出て、歩いてここに来られるようだ。

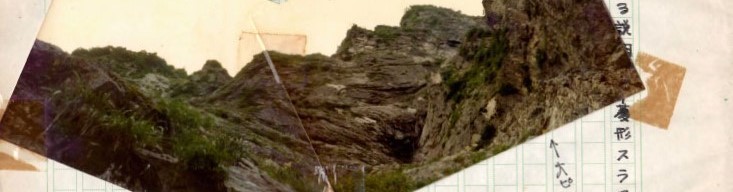

手前のピナクル左を通って、ハイマツと露岩の岩登りとなる。左に広がるのは第二~第三支稜を含む垂直の岩壁帯。凄絶な眺めだ。

1P目(45m)

ピナクルを左から巻き込むように登り、ピナクル上のテラスまで。ピナクル横の傾斜の強い岩壁が脆くて緊張する。

ピナクルを越える。

ピナクルからさらにハイマツと露岩のミックス壁をテラスまで。

テラスから取付きを振り返る。

右に伸びるのが第四支稜と思われる。

このテラスにはがっちりと効いた残置ハーケンがあった。まだ十分に使えるレベルで、そんなに昔のものとは思えない。

2P目30m

テラス上の急な岩登り。脆さ、技術面ともにここが核心。ハイマツをつかんで小ハング上にはいあがると傾斜が落ち、体力を消耗するハイマツ登りとなる。

ハイマツ帯のなかでピッチを切る。

3P目 25m

また傾斜の強い岩登り。

4P目 45m

岩登り少しで傾斜の落ちたハイマツ帯に入る。ぜいぜい言いながらハイマツを漕いでいくと傾斜が落ちてルートは終了。あとは歩いて第一尾根の頭へ。

出だしに大きな浮石があり、ロープがあたらないよう処理しながら登る。

ルート終了点からアプローチシューズに履き替えて第一尾根の頭へ。

データ:

2023年8月31日 赤沼正史、斉藤真帆

上高地 0510am – 徳沢0700am – 奥又白池1000am – 第一尾根取付き1150am – 第一尾根終了点1430pm – 第一尾根の頭1500pm – A沢下降点(ビバーク地)1515pm

9月1日前穂高岳山頂経由で、重太郎新道下山

登攀具:ロープ50m ダブル1本、カム1セット、ハーケン(残置以外は使用せず)、シュリンゲ、カラビナ適宜