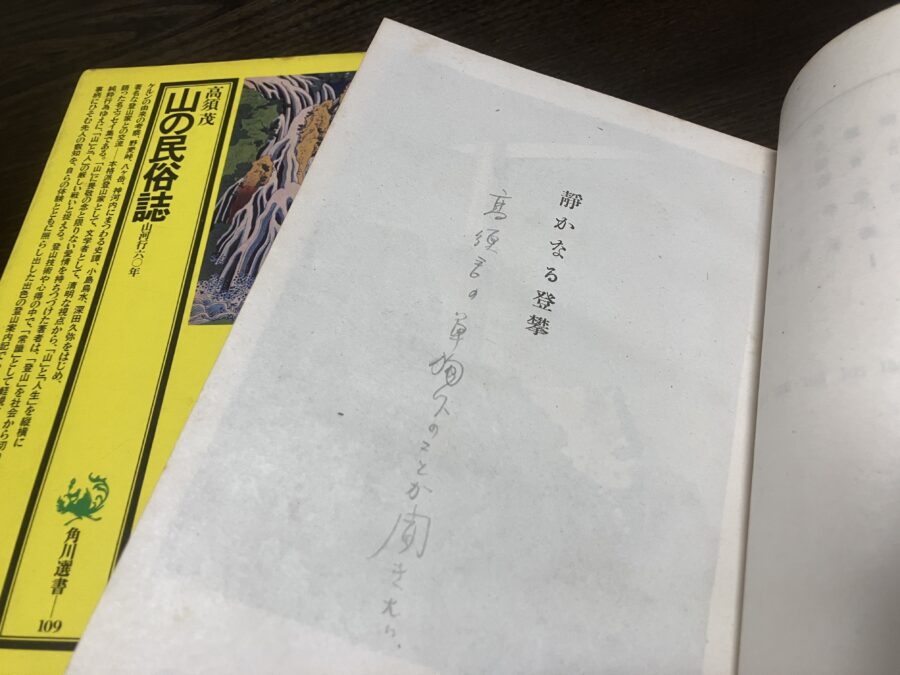

山岳巡礼倶楽部の先輩、簔口さんの寄贈蔵書からの1冊目。

本書は昭和16年朋文堂発行。

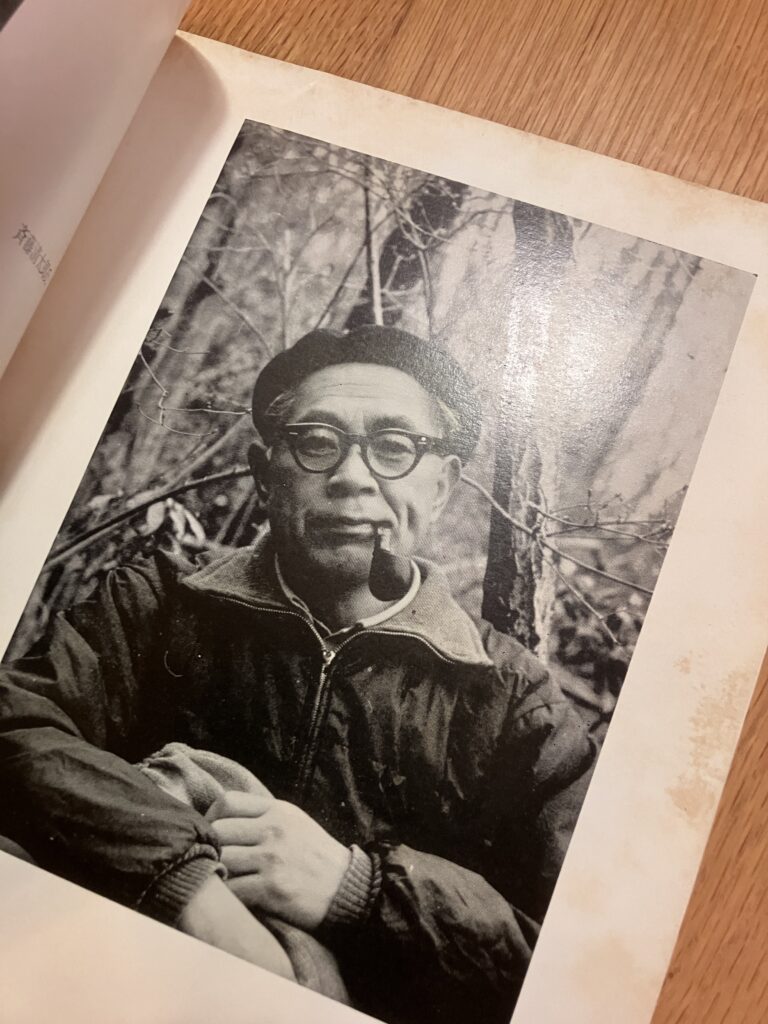

高須茂は登山愛好家、登攀者であり、民俗学者。

そして佐藤春夫に師事した俳人でもあった。

高須の著作「山の民俗誌」は私の愛読書だったが、これは民俗学よりの著作であり、氏が山の雑誌「岳人」の編集者であったことは知っていたものの、クライマーであるとは知らなかった。

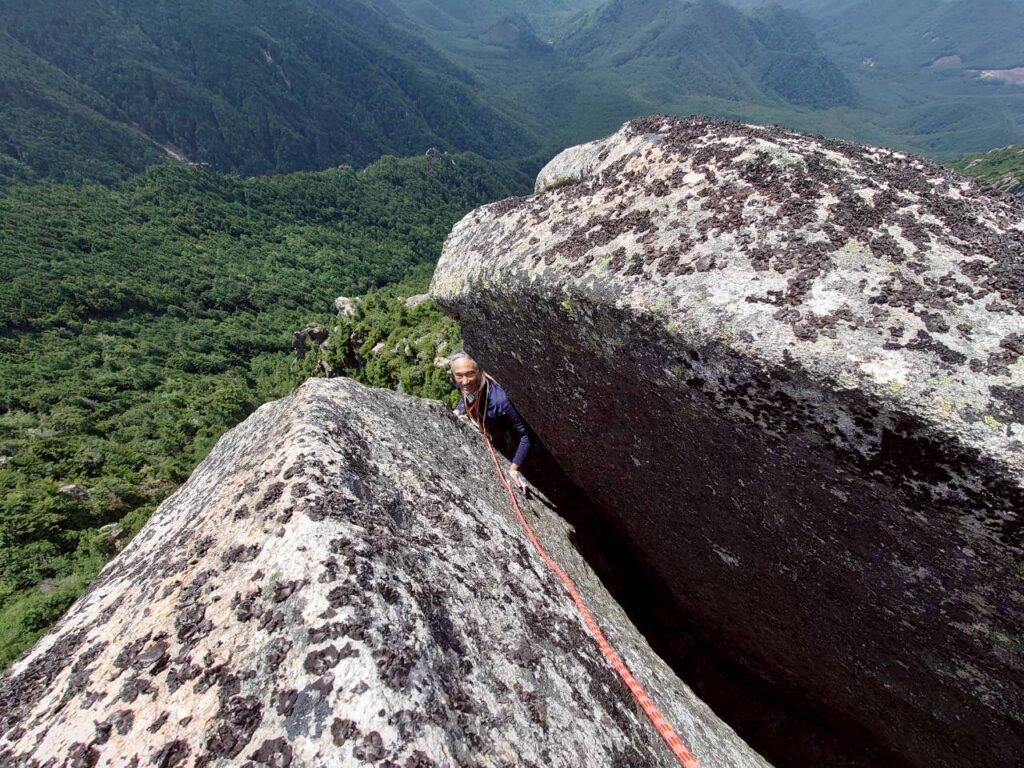

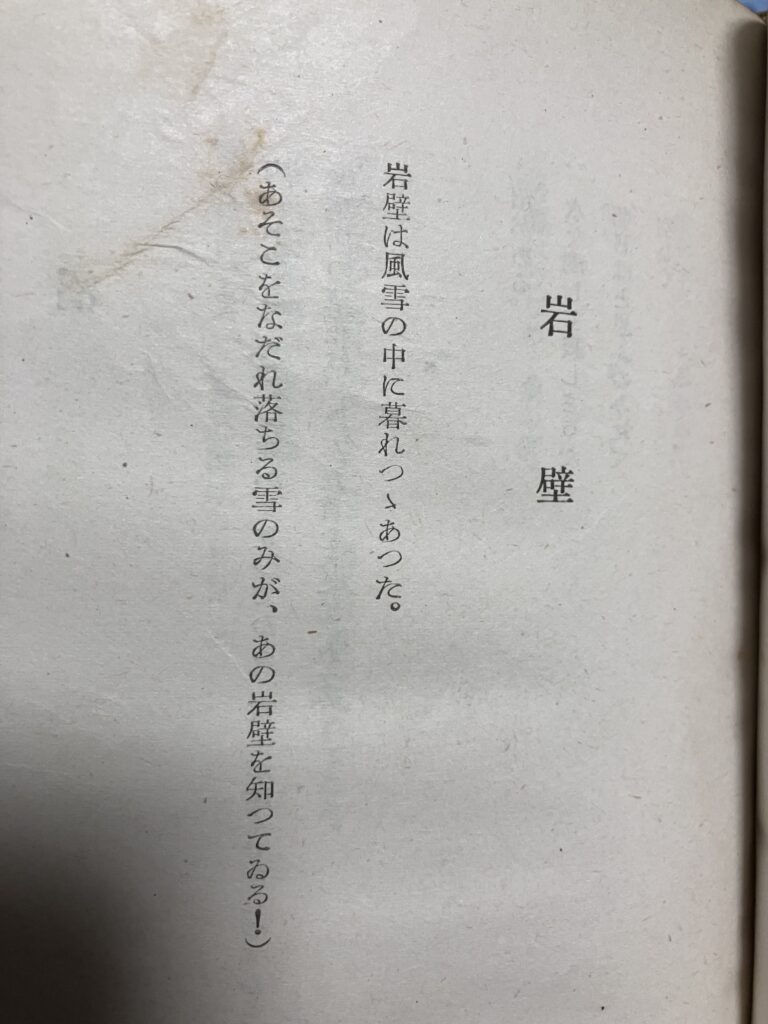

岩壁は風雪の中に暮れつつあった。

(あそこをなだれ落ちる雪のみが、あの岩壁を知っている!)

こんな詩が、

ただのクライマーに書けるか?

ただの俳人は昏い岩壁を落ちて行く雪を経験することができるか?

クライマーが、それを「よい壁」であると認定するのはどんな時か?

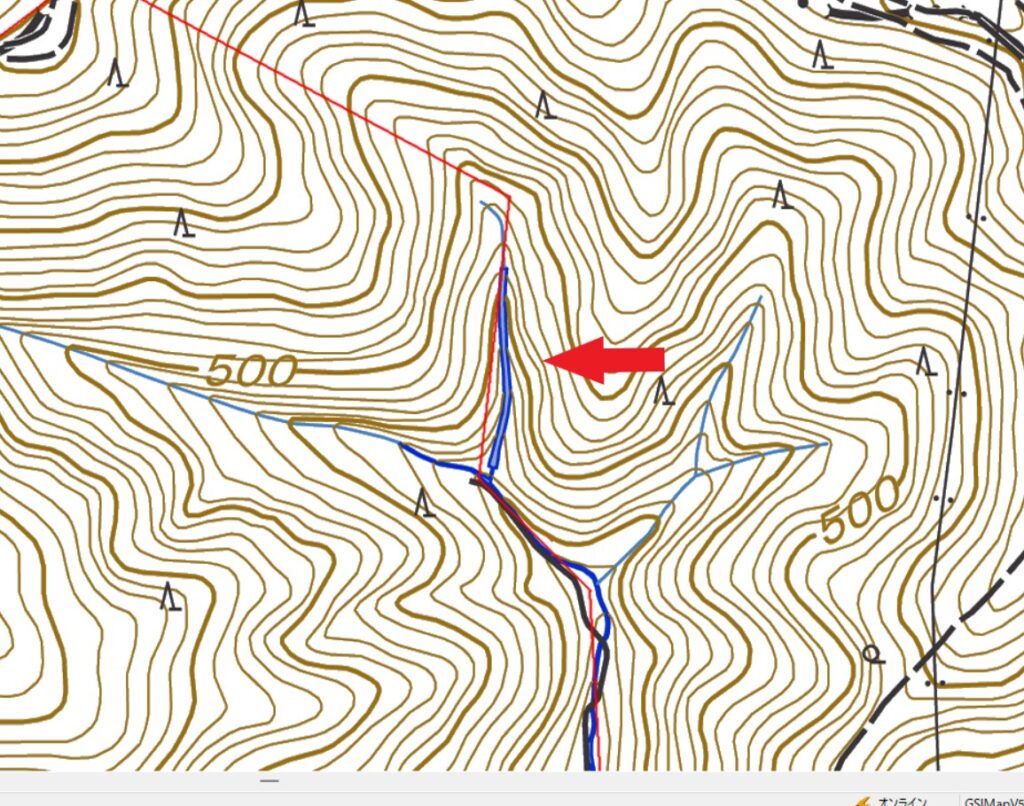

壁が自分の身体能力で登れそうだとの予感があり、そのピークに到る必然性を持った美しいラインが描ける。山麓には人が住み、歴史や民族、風習があり、それらが壁との一体をなしているのが感じられるようなとき、筆者はそれをよい壁と感じ、登攀意欲が増す。

子供時代の私(赤沼)を山へと導いた祖父は、山に登り、地元の人々からの聞き取りを行い、遺構を見て、それらを記録していた。その影響が大きいのかもしれない。

山や壁と人々との宗教、政治、民俗等に係る有機的関係性。

そこに展開された登攀史。

それらによって山を攀じ登る行為に深みが生じる。

高須の視線のあり方にシンパシーを感じる。

そして高須はそれを美しい言葉によって紡ぐ技術を持っていた。

本書には暮れかかった、あるいは暮れてしまった峻険な岩場や山にいる場面が多い。それをあえて選んだのか、山が好きすぎて、日のあるうちに下山できないことが多かったのか。

暮れた岩壁にある時、人は下界の光に満ちた世界を想う。

少なくとも私はそうだった。

下界の人々のうえに流れて来た歴史、光と翳が、雲上の世界にありながら俯瞰され、そこに自分も融和している気持ちになる。

暗い岩壁と、下界への想いの世界を行き来するクライマーは浮気者。

その近くをなだれ落ちる雪だけが、本当の意味で岩壁を知っている。

まあこんな読み方もありえるんじゃないかな?

高須は明治41年生まれ。

山巡の先輩、簔口さんは明治43年生まれ。

ふたりは同世代人だった。

2人とも15歳くらいで山登りをはじめ、20歳くらいから本格的な山岳登攀をはじめる。

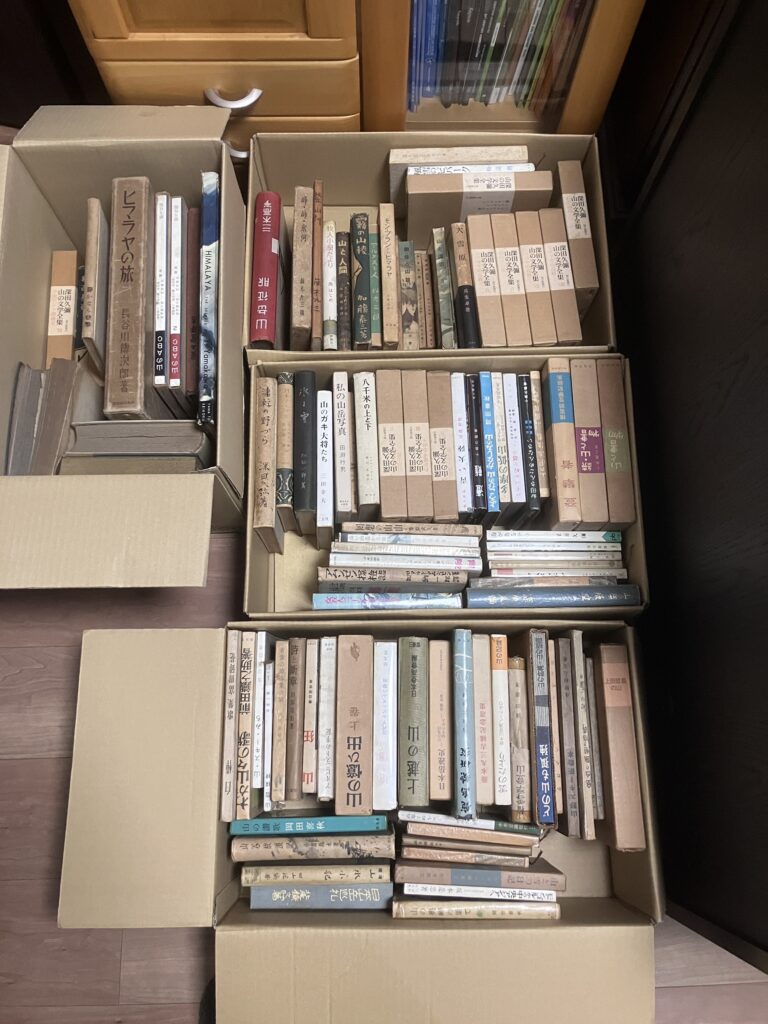

簔口さんは記者を生業としていて、その蔵書は山の本のみならず、ヒマラヤ、チベットなどの研究書や民俗学に関わるものなど多岐にわたっていた。

高須は登山を「スポーツとしての登山」や「知的な旅」として広めようと、山旅倶楽部という登山雑誌の編集同人を主宰。

自ら登山技術や登攀ルート解説、そして山に関わる民俗学の著作を出版する一方、「山小屋」、「山」などの雑誌を発行。後にはご存じ「岳人」の編集同人となる。

少なくとも2人に面識はあったと考えるのが自然だろう。

「静かなる登攀」にはところどころ鉛筆で書き込みがあった。簔口さんによるものであろう。

共感した部分や補足的内容が短くコメントされている。

本書のタイトルわきに「高須くんに単独行について聞いてみたい」という書き込みがあった。

高須の「山の民俗誌」を私は民俗学よりの本と書いたが、表紙の紹介文にはこうあった。

(以下引用)

ケルンの由来の考察、野麦峠、八ヶ岳、神河内にまつわる史譚、小島烏水、深田久弥をはじめ、著名な登山家との交流。

本格派登山家として、文学者として、清明な視点から、「山」と「人生」を縦横に語った名エッセイ集である。(後略)

(引用終わり)

山の民俗誌と静かなる登攀を読んでみて感じるのは、視点の幅広さ。

ある時は暗い風雪の登攀、ある時は死を想い、詩情あふれる森や里の魅力を語る。ときに登山界のミーハー化について小気味よく喝破したり、また山小屋風喫茶店や山小屋そのもののフォルムの美しさにまで話題は及ぶ。

民俗学の柳田国男や登山家小島烏水、また深田久弥などとの幅広い交友関係があったこともわかる。

知識人の書いた登攀の本が読みたい。

そのような期待に本書がこたえてくれた。

遠藤甲太氏の「山と死者」を読んで以来の手ごたえ。

そのような系譜にある本が今もあるのならぜひ読んでみたいという切望が強まった。