霞沢岳は穂高連峰の展望を楽しむ静かな山として知られているが、実は大小の岩稜や岩壁、切れ上がった沢などを多数有する列記とした岩峰だ。

ここを霞沢岳ではなく、南穂高岳とでもすればよかったのにと言う人もいるくらい。

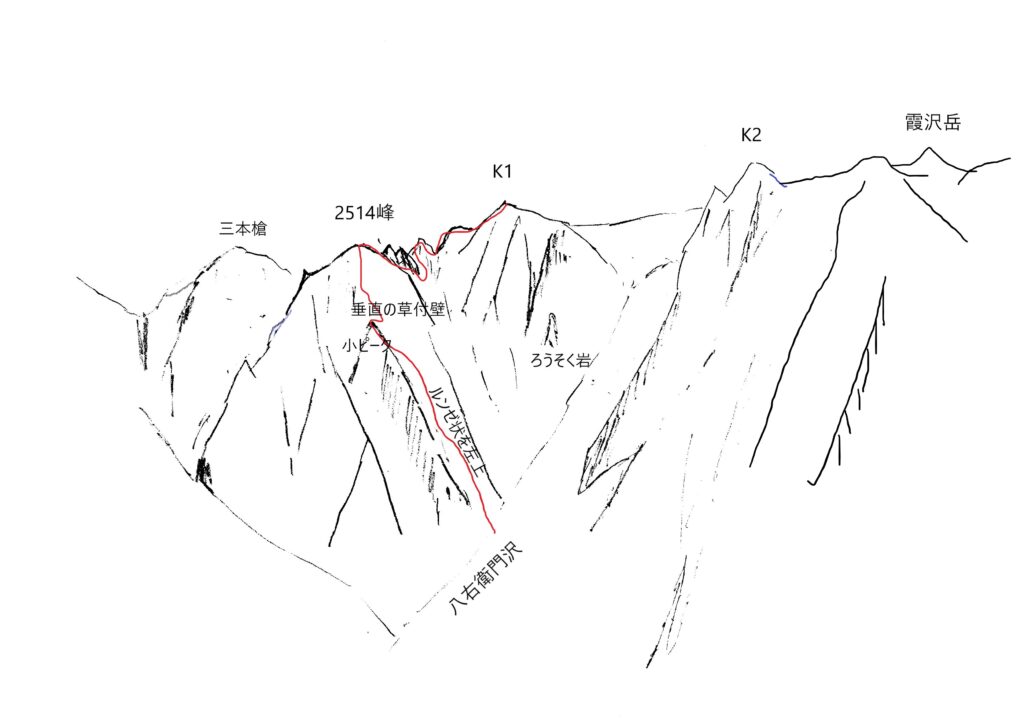

上高地帝国ホテルから霞沢岳にむかって一気に駆け上がる八右衛門沢を見ると、奥にいくつかの岩場が散見できる。しかし谷の奥にあるためか、あまりその存在感を感じさせない。

だが実際、八右衛門沢を遡行してみると、すぐに谷は急激にせりあがり、いつの間にか数々の岩壁に囲まれる。

なかでも上流部右岸側壁(2514m峰の西側)は400-500m規模の顕著な大岩壁となっている。そこは屏風岩のような一枚岩ではなく、急峻なリッジと風化花崗岩のスラブ、それにはいまつなどの草木に覆われた垂直のフェースによって構成されている。

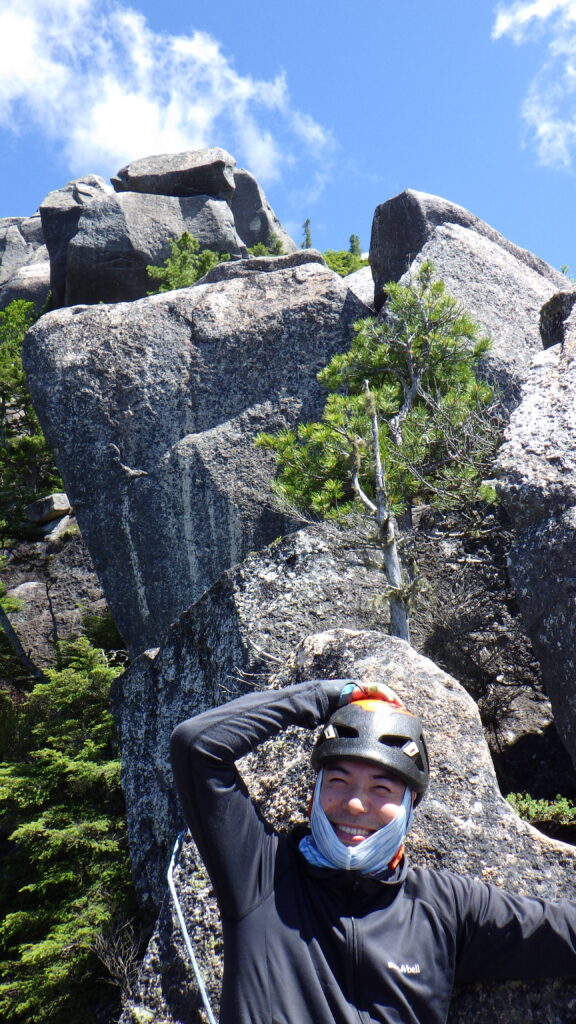

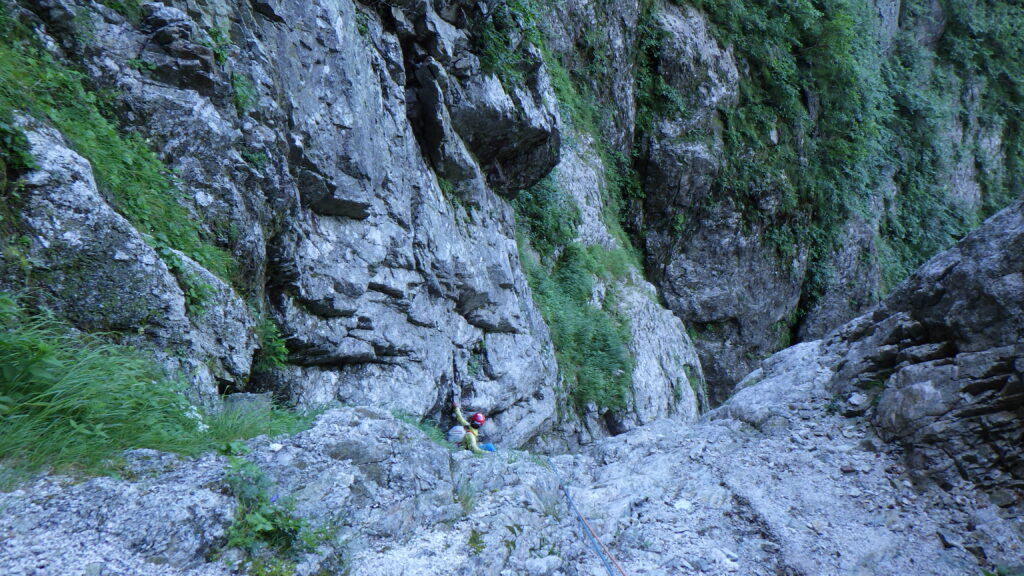

2514m峰西壁の核心部を見上げる

2514m峰西壁の核心部を見上げる

八右衛門沢上流部から右岸側壁を見下ろす。

八右衛門沢上流部から右岸側壁を見下ろす。

2015年9月、霞沢岳の岩壁群の偵察のため八右衛門沢を遡行。

2021年にようやくここを登るべく訪れたが、天候不順で敗退、転進。

そして今年、ようやく登ってくることができた。

パートナーは昨年敗退の際の相棒、石鍋礼くん。赤沼よりひとまわり以上年少だが、彼が中学生時代からのつきあいとなる。仕事も家庭もクライミングもメリハリよく大切にしているらしい。

そして女性だけの山岳会、銀嶺会の代表/組長、宮田実穂子さんがどた参加。ハイパーとも言える行動力に、明晰な頭脳と明るい性格の人たらしぶりを生かした人脈がすごい。

7月24日、沢渡から朝一番のタクシーで帝国ホテルへ。

八右衛門沢出会いまではすぐ。

早朝の霧に包まれた沢沿いの林道を歩き、林道がつきたら沢に入る。

沢は上に行くほど傾斜が強くなってくる。

小一時間で霧も晴れ、目指す2514峰西壁(八右衛門沢右岸側壁)が正面に見えた。

三本槍沢を分けると傾斜はさらに急になる。

三本槍沢を分けると傾斜はさらに急になる。

八右衛門沢の遡行は上に行くほど傾斜を増し、ところどころクライミング技術を要する滝があらわれるが、慣れたクライマーならロープはいらないレベル。

ただ傾斜の増したガレ場は、いつ岩雪崩を誘発するかわからないので、場所によって一人ずつの歩きとする。

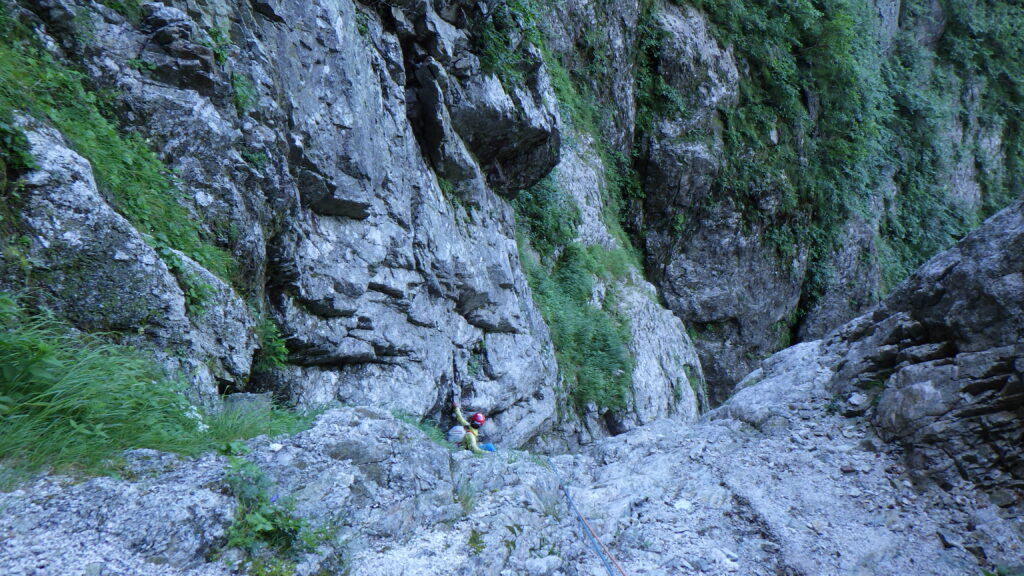

2514峰西壁の基部。

岩壁は中央部のリッジと右のスカイラインをなすリッジ、ふたつの大きなリッジを中心に展開する。上の写真中央部のリッジが壁の中央あたりとなる。ここは下部が木に覆われており、また上部は壁の中央部に合流しているため、その先が読めない。

このリッジを巻き込んで、右スカイラインとの間の凹角(ルンゼ)を取付きとする。

凹角に入る。100mほどは沢状をロープなしで簡単なクライミング。

凹角に入る。100mほどは沢状をロープなしで簡単なクライミング。

このあたりからロープを出し、1P目とする。

このあたりからロープを出し、1P目とする。

背後に上高地を見下ろす。

背後に上高地を見下ろす。

1P目取付きからルートを見上げる。

1P目取付きからルートを見上げる。

右スカイラインが顕著な岩のリッジ。左は風化花崗岩のぼろぼろのスラブ。そして左は岩壁中央部分のリッジが垂直に、不気味に立ちはだかる。

右側の壁と中央のスラブ帯にはさまれたクラック沿いにクライミング。

壁はつるつるで、硬くフリクションの効く部分を探し出しながらの繊細なクライミング。ミリ単位で高度を稼いでいく感覚が久々で楽しい。

宮田さん、核心部をなぜか後ろ向きにあがってきたぞ。

宮田さん、核心部をなぜか後ろ向きにあがってきたぞ。

2P目は風化してボロボロのルンゼを右の壁に沿って左上。

2P目は風化してボロボロのルンゼを右の壁に沿って左上。

中央部からせりあがってきたリッジの小ピーク手前でロープいっぱい。ピッチを切る。

技術的には難しくなく、楽しいピッチ。

技術的には難しくなく、楽しいピッチ。

3P目で左の小ピーク上に出る。明るく楽しい。

3P目で左の小ピーク上に出る。明るく楽しい。

小ピーク上は風がさわやかで気持ちいい。

4P目。目の前は垂直の壁に阻まれる。

4P目。目の前は垂直の壁に阻まれる。

逆光でルートが読みづらい。弱点を探しつつじわじわと登るが、傾斜が強くて困難。草付きのラインを選ぶが、ハングに下向きに生えた草木をつかんでの強引なクライミングとなる。灌木の根にあぶみを下げての人工登攀もまじえて全身駆動の登りで手足はぼろぼろ。

4P目終了点。垂直部を越えると風化花崗岩のざらざらフェース。

4P目終了点。垂直部を越えると風化花崗岩のざらざらフェース。

5P目取付き。ここからさらに急な草付きフェースがつづく。

5P目取付き。ここからさらに急な草付きフェースがつづく。

5P目で灌木に覆われたリッジに入る。リッジ手前がひどい風化花崗岩のスラブで、木に飛びつくようにしてトラバース。

5P目で灌木に覆われたリッジに入る。リッジ手前がひどい風化花崗岩のスラブで、木に飛びつくようにしてトラバース。

6Pは灌木をつかんでの急傾斜の藪漕ぎ。危険はないが身体にはきつい!

さらに灌木からはいまつの藪漕ぎ100mほどで小さなピーク上に出る。ここで一応ルートは終了?かと思いきや・・・・・

さらに灌木からはいまつの藪漕ぎ100mほどで小さなピーク上に出る。ここで一応ルートは終了?かと思いきや・・・・・

ピークの先は垂直に切れ落ちており、2514m峰と思われるピークの手前には垂直のピナクルが林立している。思わず天を仰ぐ。

3人とも全身駆動のワイルドなクライミングで疲れ果てているのだ。

しかもピナクルは登るには相当難しそうだ。

ここで今日中に下山して宴会やろうというプランは消滅。ビバーク確定ですな。

ピーク上でしばし迷う。

ここからの下山オプションは・・・

1 登ってきたルート下降(支点構築が難しい。手持ちボルトとハーケンでは、灌木が見つからない場合3~4Pの懸垂下降が限界なのでリスクが高すぎる。)

2 左方面に三本槍沢右股を下山(同上)

3 八右衛門沢方面におりている灌木のリッジを懸垂下降(どこまで灌木があるか見えない。支点構築リスクが捨てきれないし、灌木リッジの懸垂下降はロープワークがかなり面倒。)

4 右方面の沢を八右衛門沢方面に下山(同上だが、傾斜がいくらか緩いので滝が少ないかも?)

5 3つのピナクルをすべて根性で登って縦走する。(つらい!つらすぎる!もう精神力も体力も限界だ~!)

とりあえずオプション1, 2, 3はなし。

オプション4の沢下りの可能性を偵察するため、まずは小ピークから沢の上部まで懸垂下降してみる。

沢のほうに少し下って様子を見るが、すぐ下がスラブ状の滝になっていて、その先が見えない。これはあかんな~と上を見上げると、なんとピナクル群を巻いて稜線上に戻れそうなゆるいルンゼが入っているではないか!

これでまんまとピナクル群を巻いて、稜線上の激やぶをこいでなんとか2514峰に到着することができた。

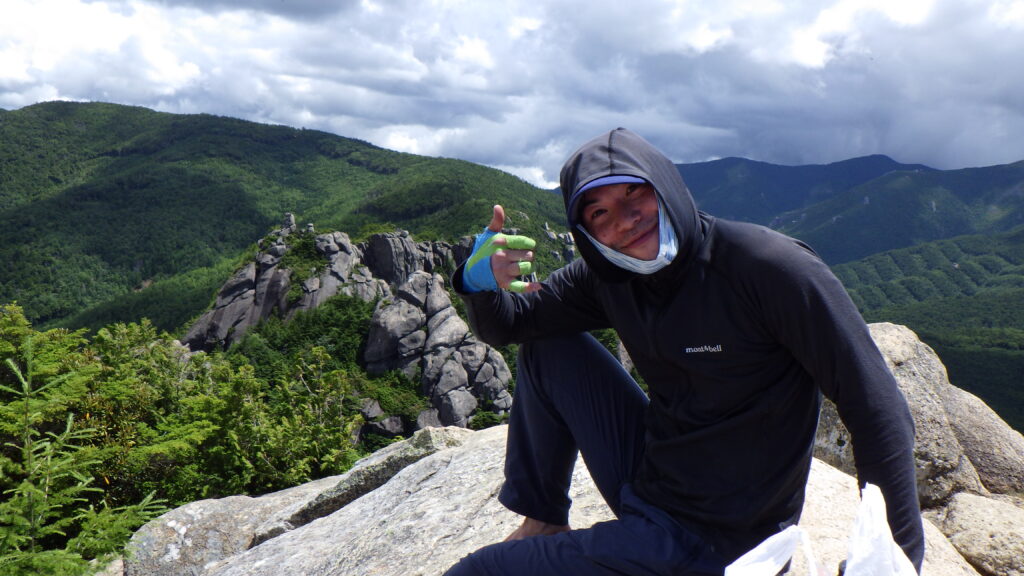

2514峰から巻いてきたピナクル群を振り返る。

2514峰から巻いてきたピナクル群を振り返る。

左のピナクルが西壁の終了点。その右のルンゼを懸垂下降して3つのピナクルを巻いてはいまつの稜線にあがった。これを縦走したら大変な思いをするところだった。(冷汗)

2514峰山頂にて

2514峰山頂にて

ここからは2つのピークを越えて延々のはいまつ藪漕ぎとなるが、2514m峰以降はいくらか人も歩いているらしく、たまに踏み跡もあり、藪漕ぎ自体が少しだけ楽になる。

ここからは2つのピークを越えて延々のはいまつ藪漕ぎとなるが、2514m峰以降はいくらか人も歩いているらしく、たまに踏み跡もあり、藪漕ぎ自体が少しだけ楽になる。

まもなく霞沢岳のK1。登ってきた尾根を振り返る。

まもなく霞沢岳のK1。登ってきた尾根を振り返る。

というわけでK1に到着。

というわけでK1に到着。

もはや霞沢岳ピークハントの余裕はなく、この日は登山道を徳本峠まで行き、ツェルト泊。しかし宮田さんの交渉力よろしきを得て、なんと徳本小屋からビールを入手。打ち上げをして、翌日明神経由下山となった。

【クライミングデータ】

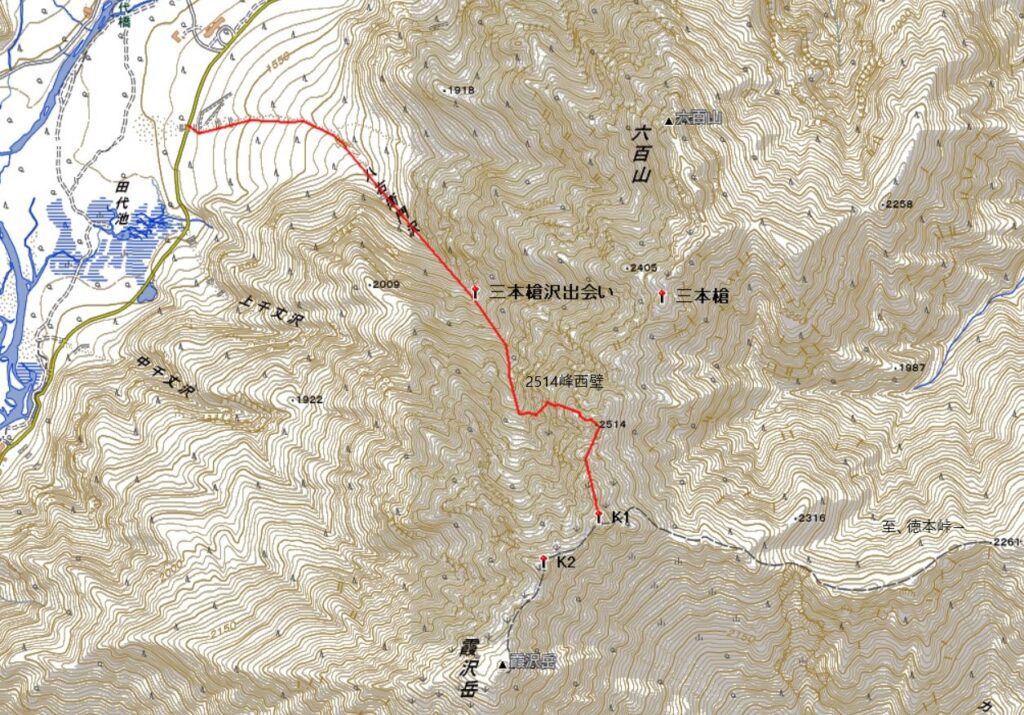

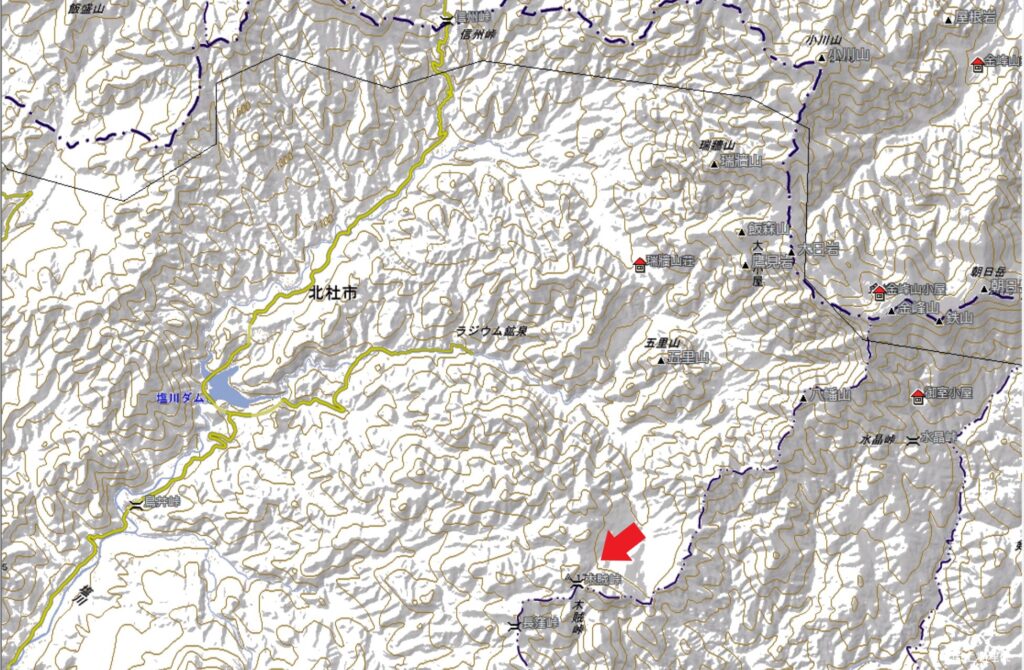

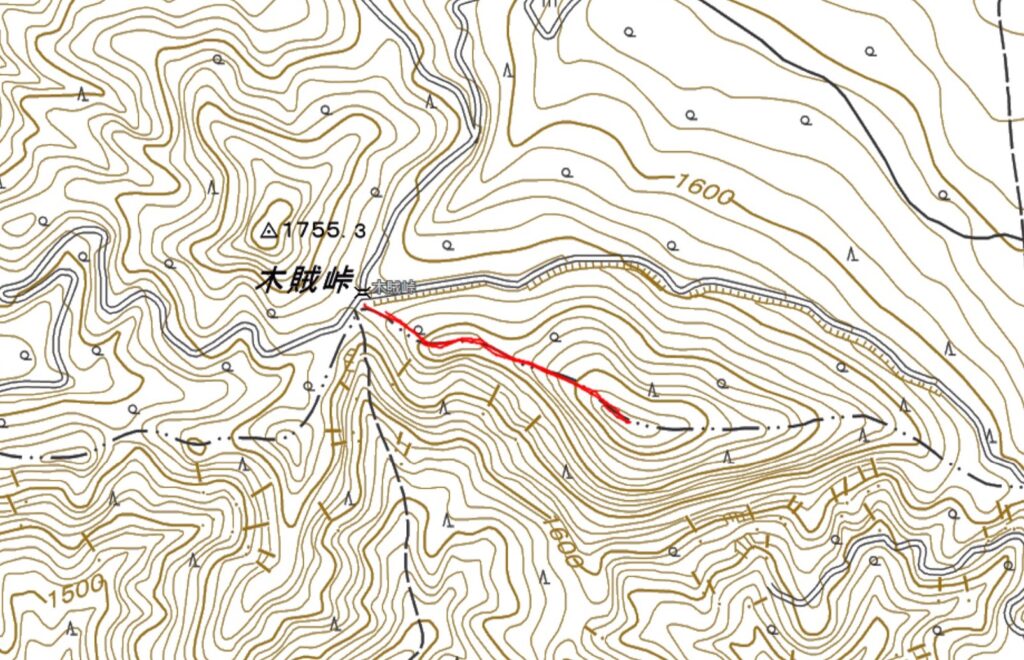

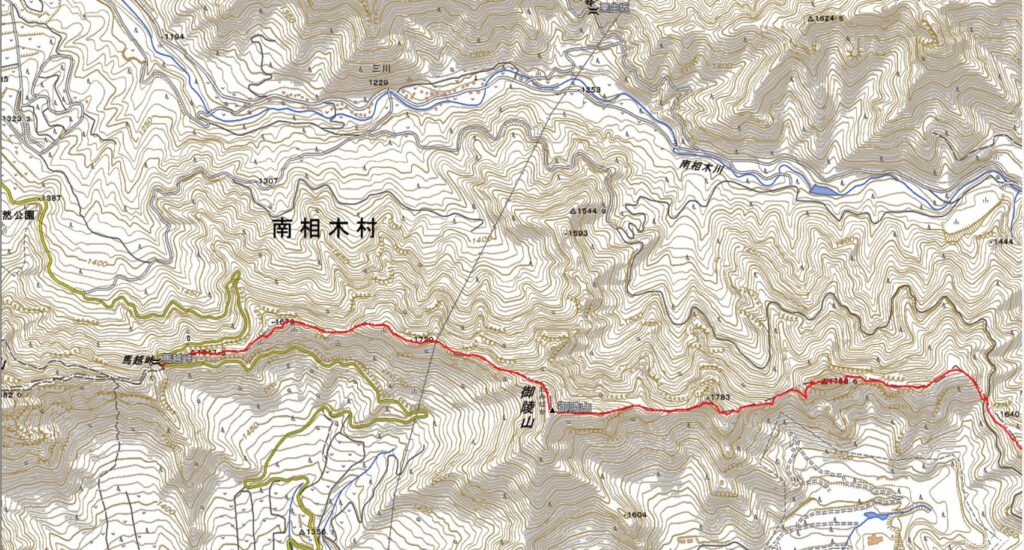

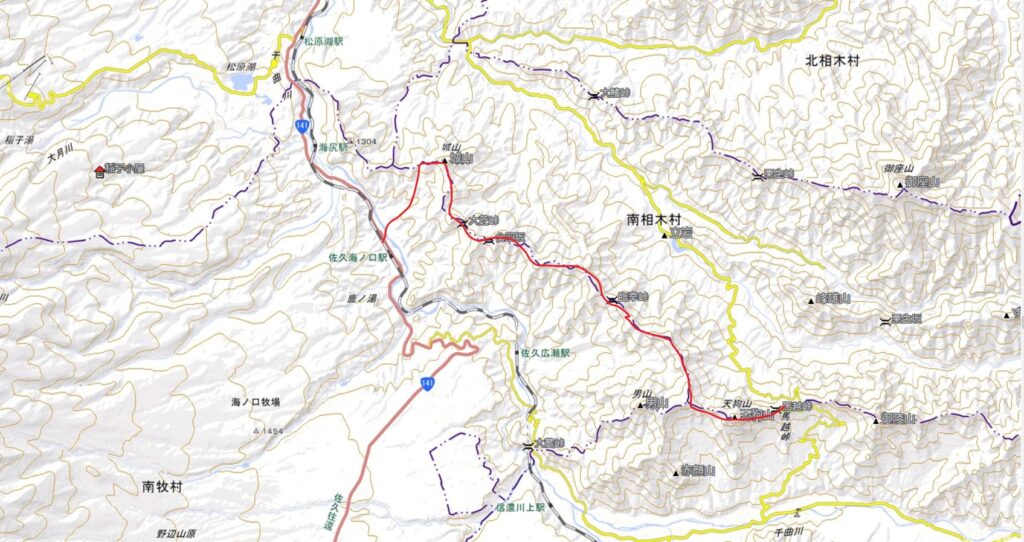

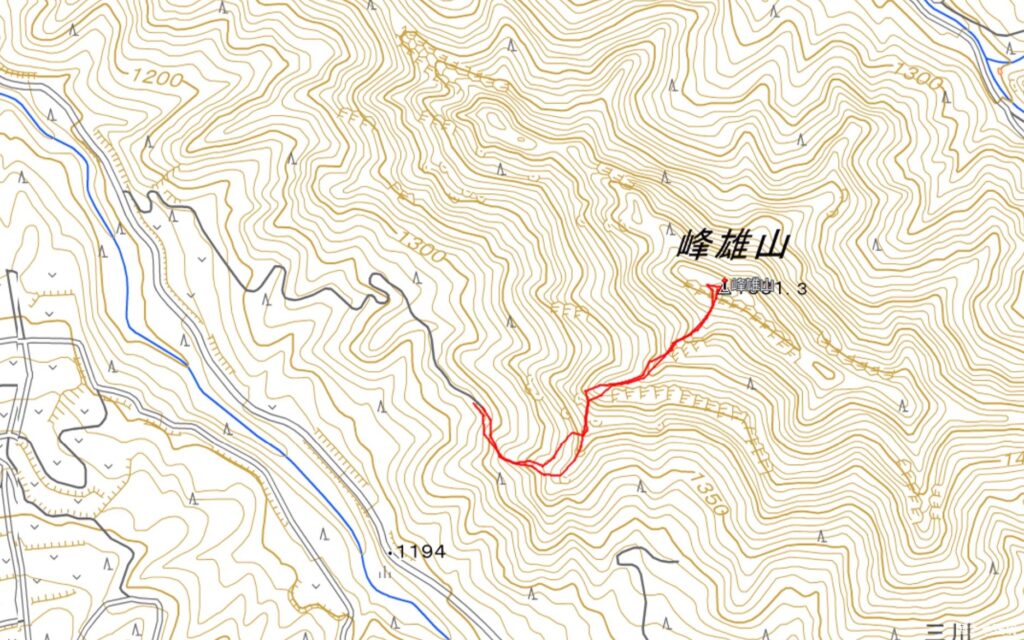

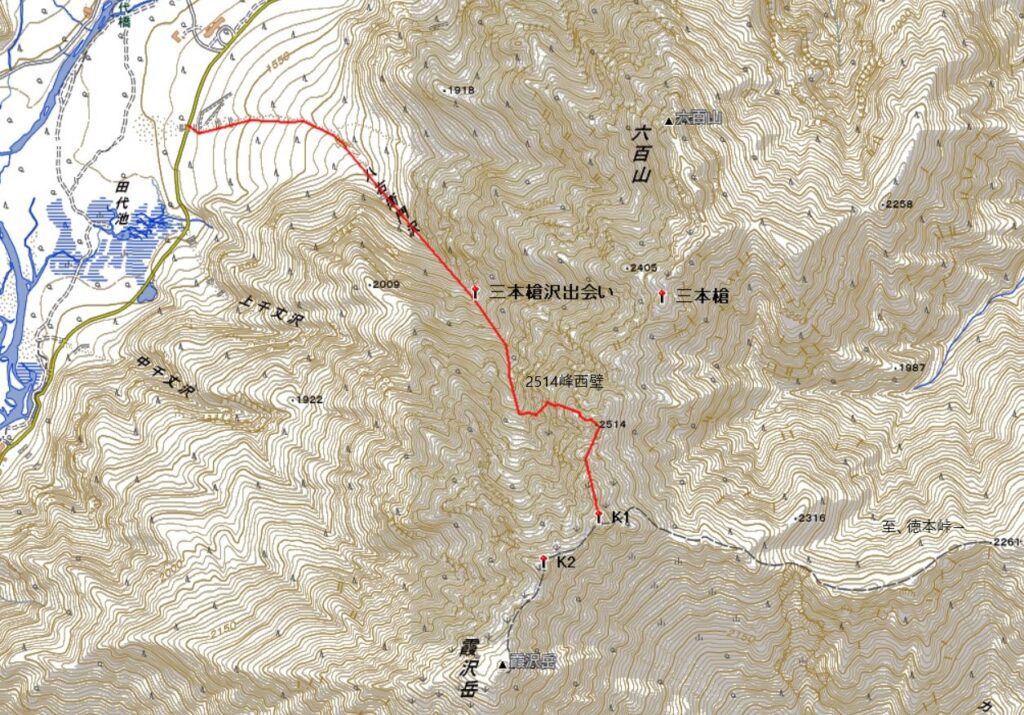

八右衛門沢出会いからK1までのトラックレコード

八右衛門沢出会いからK1までのトラックレコード

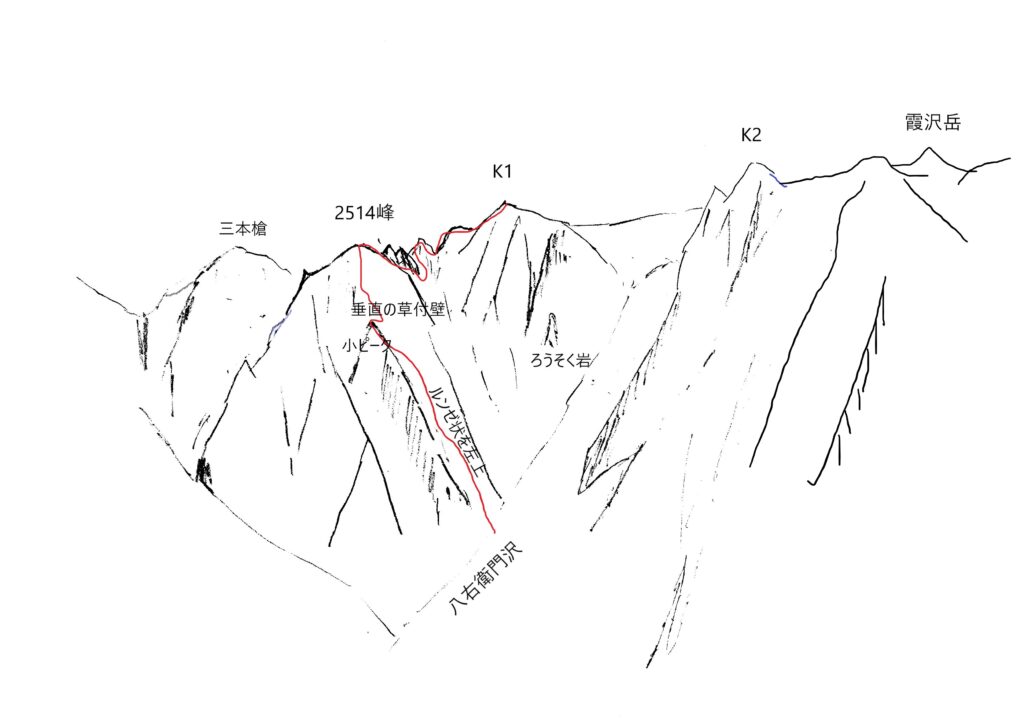

クライミングルート

クライミングルート

八右衛門沢を遡行し、三本槍沢を左に分けるとすぐ右岸が2514m峰西壁。

大きなリッジをひとつ越え、次のリッジ手前のルンゼから取付き。

1P目 ルンゼを左上。クラックと左右のフェース、右側の壁をホールドとして総動員しての繊細なクライミング。50m 5~6級程度。

2P目 ルンゼをさらに左上。岩壁中央部のリッジ上の小ピーク手前まで。50m 4級

3P目 小ピークの上まで50m 4級

4P目 目の前の垂直フェースを直上。半分は草木の根元をつかんでの強引なクライミング。50m 5級A1(灌木の根にあぶみを1回使用)

5P目 草木に覆われた右上ルンゼから右リッジを巻き込み、さらに左にトラバースして灌木帯に入る。30m 4級

6P目 灌木のリッジを直上。50m 2級

7,8P目 灌木リッジ。100m 2級

装備はカム2セット。ハーケン2本使用(1本残置)、残置ハーケン1本発見し使用。ボルト不使用。

タイム

7月24日

05:10 am 八右衛門沢出会い出発

06:00 am 三本槍沢分岐

07:40 am 2514峰西壁基部

08:00 am ルートにしたルンゼ基部

08:30 am 1P目取付き

14:00 pm 終了点のピーク

14:30 pm 終了点より八右衛門沢側に懸垂下降

15:10 pm 2514m峰

16:10 pm 霞沢岳K1

19:30 pm 徳本峠

上記の絵では三本槍の位置を間違えてますm(__)m

上記の絵では三本槍の位置を間違えてますm(__)m

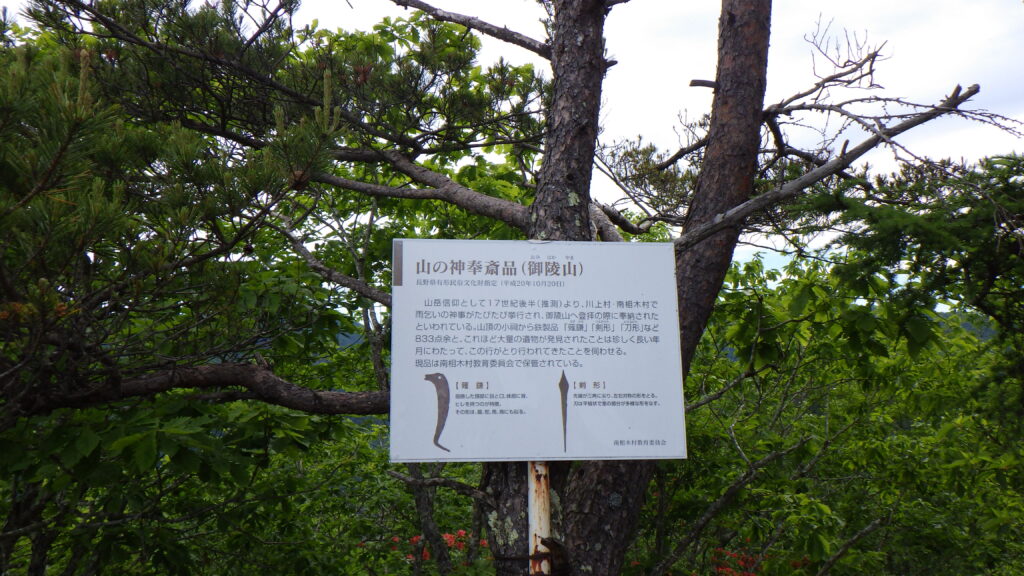

参考資料等

霞沢岳でのクライミングに関する資料は非常に少ない。

白水社「日本登山大系」霞沢岳の沢の項に以下の記述がある。

昭和30年台後半、グループドモレーヌ、都庁山岳会などいくつかのグループが八右衛門沢右岸側壁に目をつけ登ったらしい。

ついで上記を執筆した山梨の東斐山岳会のメンバーが昭和40年台に2年にわたり、霞沢岳で18本のルートを登り、山と渓谷410号に記録を投稿した。

記事の要約、紹介はこちら。