兎藪(うさぎやぶ)と呼ばれる変わった名前のピークに行ってきた。

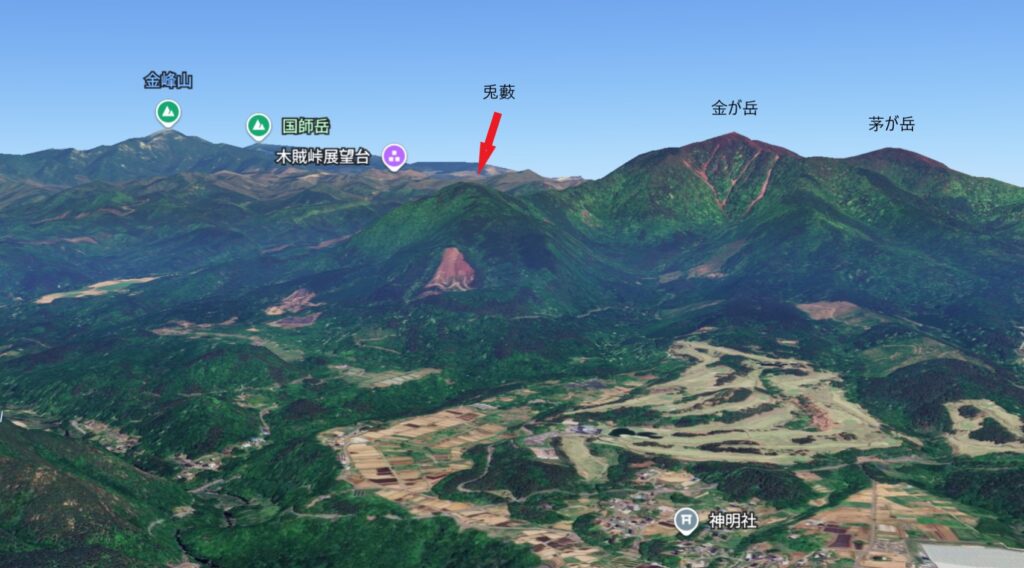

きっかけは北杜市の我がセカンドハウスから、茅ヶ岳と金峰山の間に見える台形の山姿が気になったから。

Google earthや地図アプリなどを使って特定したピークがこの兎藪だった。

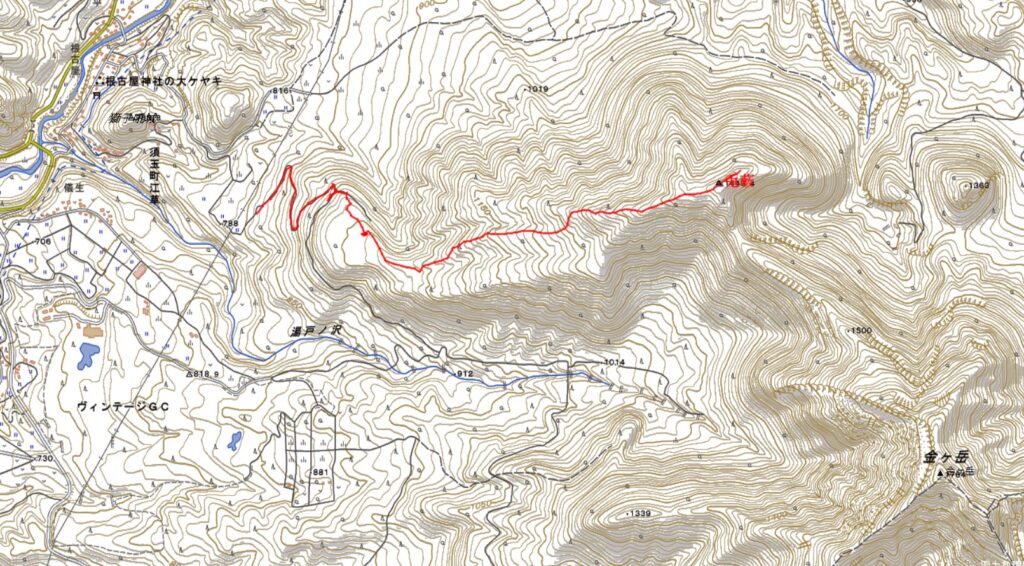

地形図を頼りに5月最初の暖かいとき、妻とともに傾斜の緩い西側から登ってきた。

須玉町江草の獅子吼城址から車で行けるところまで林道に入るが、途中で草が生い茂ってきたのでそこから歩き。

西側斜面にはところどころ踏み跡もある。

途上石垣やら水場のような遺構もあり、ここに生活していた人たちがいたことが感じられる。

この西側に広がる天国のような高原の樹林帯がすっかり気に入ってしまっい、そこいら中に生えている山椒の若葉をおにぎりにくっつけてのランチタイム。そしてお昼寝をしてからの下山。

ところで兎藪のピークにある三角点の点名は「孫左衛門」。

兎藪の登山口にあたる江草付近には孫左衛門に関する言い伝えがあるらしい。

孫左衛門については、山梨地誌のはしりである「甲斐国志」(江戸時代1814年発刊)に記載があるようだ。

甲斐国志巻之二十「山川部」を拾い読みしてみた。

金嶽 茅嶽(金が岳 茅ヶ岳)の項に次のような記載がある。(読解があやしいので不正確ですが)

「浅尾村(江草より少し南)の樵夫(きこり)孫左衛門は、山中に入って仙人となった。どれほどの時間だったものかはわからないが、曲岳あたりに遊んだり、大石や深谷の間を歩いたり、鹿を追って走ったり、岩の上に跨っていたりして、その蓬髪で目の大きな巨人が草木の服をまとっているところを里人に見られたこともある。」

ほかにも少しずつ違う言い伝えがあるようだが、修験道の舞台でもあった金峰山とその周辺には修験者が少なからず往来していただろうし、また山の民たる樵や炭焼きなどもいたはずで、そうした「山の民」を異形のもの「孫左衛門」と呼んでいたのかもという想像がふくらむ。(修験の人と山の仕事師たちがどのくらいかかわりがあって、時代的接点があったかなどについては今後の課題ですな。)

兎藪の先は金が岳にいたる急峻な稜であり、修験者もここらを歩き回っていたらしいことは、甲斐国志にも記載がある。

兎藪の西側に広がる広大な高原には水場もあり、石垣などの遺構もあることから、山仕事の場であり、あるいは人も住んでいたかもしれない。

そして江草は金峰山に至る9本の御嶽道と呼ばれる古道の入り口のひとつでもあった。地形図を見るとなぜ江草?となるのだけれど、甲斐国志以前の金峰山詣では、まず金峰山南麓の金桜神社にお参りしてから山頂の本体、五丈岩に向かうのが常道であったことを考えると、これが金峰山への入り口ではなく、金桜神社への道であったということを思うと、わかりやすいような気がする。

兎藪あたりを根拠地のひとつとする山の民「孫左衛門」たちは、あるいは金峰山詣での人たちの、江草道における登山ガイドなども務めていたんじゃないか?などと妄想をふくらませているわけです。