「アルプス越えの鎌倉街道」は、信州(長野)と越中(富山)を結ぶ道で、とくに飛騨山脈越えの山間部についてはほぼ廃道となっていた。

長野県で教職につきながら郷土史の研究をされてきた服部祐雄氏がライフワークとしてここを探訪し、「アルプス越えの鎌倉街道」(平成21年発行)として紹介した。

「アルプス越えの鎌倉街道」は松本から梓川渓谷に沿って奈川に至り、安房山と乗鞍岳の間にある古安房峠(信濃峠または大峠)を越えて平湯、さらに北上して富山に至るもの。

当然ながら最大の難所は飛騨山脈を越える山間部であった。

古安房峠を越える山道は、松本―高山間の最短路であり、野麦峠を越えるよりも20キロほど近いようだ。

ちょうど1年前、山奥の峠(祠峠)に廃村があると聞いて訪ねてみたのがきっかけで、この飛騨山脈越えの山間部の古道を少しずつ歩いてきた。

2回目檜峠

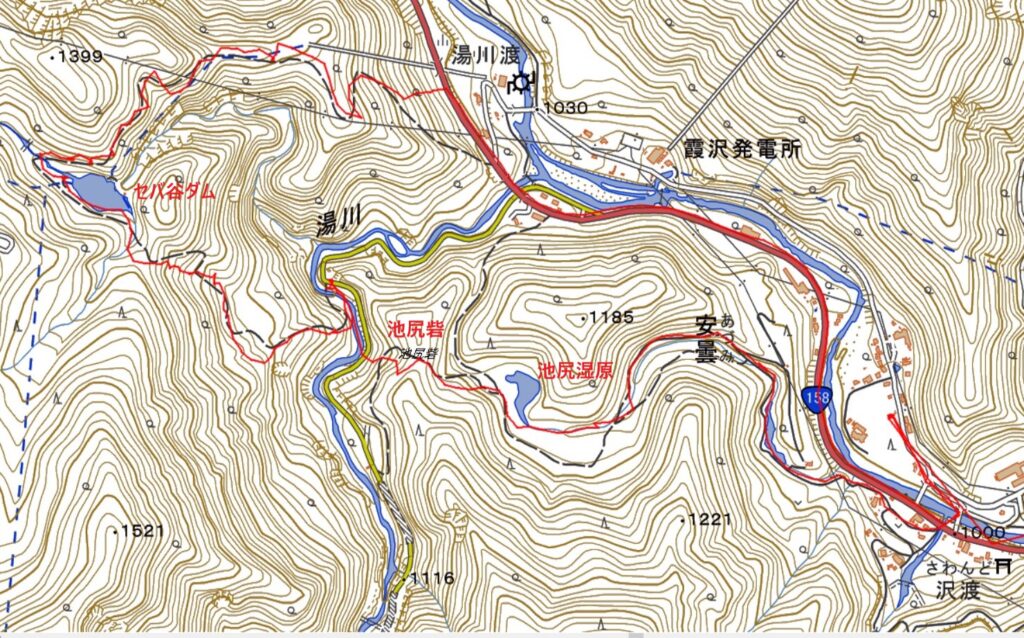

3回目池尻砦

残るは池尻砦から古安房峠を越えて平湯に至る部分。

アルプス越えの鎌倉街道の核心部。

前著を参考に古道を忠実に探りながら歩くのも楽しそうだが、まずはだいたいのラインでいいから歩いてしまって雰囲気を知りたい。

1年前から周辺をドライブしたり歩き回って探っていたが、無雪期はやぶをこいで奥山に踏み入る必要がある。

だったらやぶが雪に隠れた時期に行ってみるか。

3月なら雪も少しはしまってくるかな・・・・と、ちょうど1年前ラッセルに苦労したことなんぞとっくに忘れて計画した。

池尻砦から平湯まで歩くとなると水平距離でも12~13キロ程度あるので、テントと酒を持参で1泊2日ののんびりひとり山旅のつもりで出かけた。

トレースなんて絶対ないだろうから冬山装備にワカンも持参。

まあ若干荷物が重くなるが、今年最大の目標、夏の前穂高でのルート開拓山行に向けた体調調整の意味もあってあえて軽量化もせず。

沢渡バスターミナルの駐車場に車を停めて出発。

平湯からバスでここに帰ってくる作戦。

雪に覆われた林道をひざ下くらいのラッセルで進むと池尻砦手前の駐車スペース。この日は突然気温があがって、東京は20度超えだったとか。

雪が重い。

林道入口からワカンをつけっぱなし。それでも結構もぐるな~。しかも湿雪なので一度はまりこむと足がなかなか抜けないのよ。

熊やら鹿やらかな?動物の足跡が無数に交錯している中にワカンの足跡を一筋つけていく。

池尻砦まではしっかりした夏道があるので、ルートはわかりやすい。

池尻砦跡の祠。前はここまで来た。ここからがはじめての部分。

踏み跡程度はあるようだが、雪に埋もれてよくわからない。

尾根を越えると湯川沿いに林道に梓川から白骨温泉に至る車道にいったん出る。雪かきもされていて、時折車の往来もある。

湯川を渡る橋まで、舗装された車道をワカンのままカタカタと歩く。さてこの橋を渡ってからが本格的に山中となる雰囲気だ。

さて、雪かきでたまった道の端の雪を越えて橋におりるのが難関だった。

雪たまりのピーク部分からなぜか雪がリッジ状に橋まで落ちており、そこがかりかりに凍っている。踏み外せば下は岩場で谷底まで真っ逆さまとなりそうだ。

ワカンのままキックステップで何度かトライしたが怖すぎ。

ピッケルは持ってこなかったので、ステップも作れない。

あきらめてワカンをはずし、アイゼンに付け替えてこの2~3メートルを乗り越えた。

橋を渡ったらまたワカンの世界。

踏み跡程度はあるようだが、雪に覆われていてわからない。

なんとなく方角を定めながら次の目標、セバ谷に向かう。

樹林の尾根、谷を越えて行くが、それなりの傾斜もあって、腐りきった雪のなかで悪戦苦闘。

雪を踏み抜いて腰まで入るとなかなか抜け出せない。

深く入るとストックまで抜けなくなって掘り出す始末。

古安房峠までこんな山並みを延々と越えて行かねばならない。

いい加減うんざりし始めたころセバ谷にたどり着く。

セバ谷には湯川発電所の調整ダム、セバ谷ダムがある。

ウィキペディアを見ると、北アルプスの山中で道もけわしいのでその姿を見たことのあるものはほとんどいないとある。

秘境に突然現われる人工物てなところ。

雪のコンディションが悪いなか、ここまでだいぶ時間を使ってしまった。

ここから先の距離を考えると1泊装備をもってしても厳しいかなという計算。

ここから梓川までダムのメンテナンス用の道があるようなので、今回はおりようと決断した。

このメンテナンス道、かなり急な斜面につけられた強引な道らしく、ところどころワイヤーや索道が確認されるが、雪のついた状態ではただの危険きわまりない斜面。

古道が地すべりや崖くずれなどのリスクを避け、展望の楽しめる歩きやすい道筋につけられているのと対照的に思える。

雪ののった露岩や草付帯を、一歩一歩慎重におりていくと斜面の緩い尾根に出た。この尾根に沿って送電線が通っているようだ。

下に湯川渡の発電所が見えたので、そこに向かって斜面を適当にくだる。

かなり急な斜面を時折雪に埋もれて行くと湯川渡で梓川沿いの国道に合流。国道を歩いて沢渡バスターミナルの駐車場に帰って来た。約6時間の行程だった。

沢渡バスターミナル7:40am発~池尻砦9:00am~湯川の橋9:15am~セバ谷ダム11:00am~湯川渡の国道合流点11:40am~沢渡バスターミナル13:40pm

奈川ダムから祠峠。そこから檜峠越え。ここまでは峠に村落跡などもあり里山的雰囲気もあった。

そして今回池尻砦からセバ谷に達し、人工物たるダムなどもあるもののかなり奥山に分け入って来た感があった。

ここからが本格的な山岳地帯だ。

ところでこの本格的な奥山を通る道にはかなり古い歴史があって、古くから人が往来していたようだ。

古くは遺跡などの分布から考えて縄文時代にはすでにここらを越えての文化や物資の交換があったと推定されている。

古安房峠と同様に古くから往来されていたが、焼岳の噴火というリスクがあって避けられることもあった中尾峠は日本武尊が通ったという話も伝わる。

そして鎌倉時代に飛騨、越中との要衝の地として鎌倉街道としてこれらの古道が整備されたものと考えられる。

武田信玄は飛騨の江間攻めの際、やはりこの旧鎌倉街道を戦略的に往来し、池尻に砦を作った。

永禄2年(1559年)武田信玄は飯富、馬場、甘利の三大将に命じて安房峠(古安房峠)を越えて飛騨を攻めさせたが、安房平を中心とした山岳戦に苦労して、池尻に砦を築いた。三大将ともに武田の重臣であり、武田がどれほどこの戦いを重要視していたかが伺える。

ここはもともと池尻湿原という水の豊富な場所であり、池尻砦周辺では民家があって耕作も行われていたらしい。もちろんここに兵団も野営し、周辺には物見の基地が尾根筋にそって設営されていたという。

古安房峠の道は各時代を通して飛騨と信州の国境防衛の基地として、また交易や遊興を目的として使われてきた。

江戸時代には白骨温泉の湯治客も通ったりしていたらしい。

寛政2年(1790年)、幕府が野麦峠を主道とし、古安房峠は廃止とされた。

しかし道はその後もしばらく残っていて、ウォルター・ウェストンが明治25年(1892年)平湯から白骨温泉までこの古道を歩いたころは、道が荒れてはいるもののつながっていた様子が「日本アルプス登山と探検」のなかに記されている。

今現在。

ここは藪と樹林に覆われた奥山である。

里山の風情が残るのは、信州側ではせいぜい祠峠、檜峠あたりまで。

飛騨側はまだ歩いていないのでわからないが、古安房峠付近は飛騨山脈の一角であり里山とは言えない。

この峠を歩くことが今後の課題であるが、こんな奥山につい最近(明治くらいまで?)人の往来があり、生活すらあったことが現代人たる自分にとっては、とても不思議な感覚を覚えるところだ。

どんな人たちがそもそも、この樹林に覆われた尾根と谷の交錯する山中を踏査し、道をつけてきたのだろう?

「山の民」といったプロがいて、先導してきたのだろうか。

ウェストンを導いた猟師の嘉門次のように。

少なくとも明治以前までは山の中に「暮らし」があったように思えてしょうがない。

山は里と里の間にあって向こう側との境目。

そして親しくも近寄りがたい聖なる場所。

つい最近までそこには民の暮らしがあって、あるいはその聖なるがゆえに困難な地に、里の人々を導くプロももしかしたらいたのではないか。

そんな夢想をしながらの山旅が楽しくなってきた。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。