長野県佐久市川上村の奥にひっそりと佇む独立峰「五郎山」。標高2,132メートルの中級山岳だ。

川上村から目立って見える岩峰、男山や天狗山と違い、その姿は目立たない。マニアックなハイカーが時折訪れるだけの奥山とも言える。

しかしハイカーの記録にあった写真には素晴らしい岩壁が写っていた。これはクライミングの対象になるのではないか?

インターネットで調べた限りではクライミングの対象として書かれた記事はない。つまり「やばい壁があったら登ってやろう」というクライマーのエロい視線をまだ浴びたことのない処女壁である可能性が高いということ。

まずはクライマーの凌辱に耐えるレベルの岩壁か、偵察に行ってみることとした。

11月13日 偵察行(赤沼単独)

通い慣れた小川山廻り目平への岐路を通り過ぎ、梓山から梓川沿いの道にはいる。途中から林道地蔵沢線のダート道を進むと五郎山登山口に至るが、林道は崩壊が進んでおり途中で車を乗り捨てての歩きとなる。20-30分の歩きで登山口に着く。ここからは延々とカラマツや白樺の開けた樹間の急登を行くと30分ほどで最初の岩場の基部。

ここでマキヨセの頭としたのは間違いらしい。

実際はこの岩峰群全体がマキヨセであり、頭としたのはP2らしいと判明。)

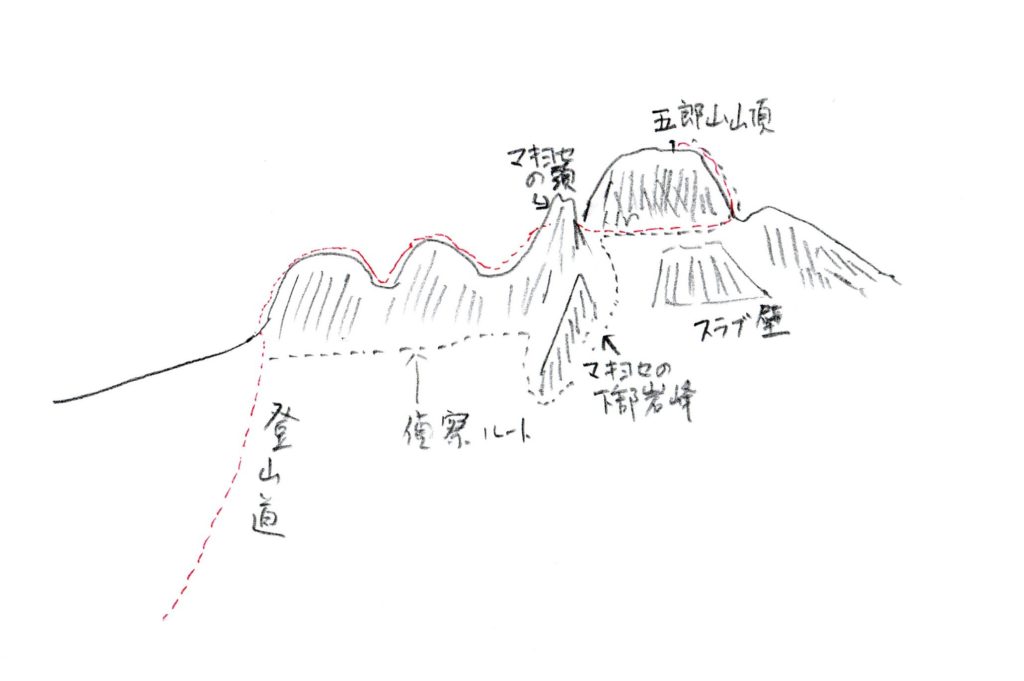

登山道は岩場にあたったところから、マキヨセの頭と呼ばれる顕著な岩峰を含む、概ね3つほどの岩のピークからなる岩壁群(仮にマキヨセ岩壁群とする)の上を縦走していく。マキヨセの頭の裏側からもう一つの大きな岩峰である五郎山山頂岩壁との鞍部に降りたつ。登山道はここから山頂岩壁の基部をトラバースして、右から回り込むようにして山頂に至っている。(下はマキヨセ岩壁群の基部をトラバース、偵察して撮影した画像)

マキヨセ岩稜左端

マキヨセの下部岩峰

3つほどの岩峰を有するこの岩壁群はクライミングの対象として考えるとスケールがやや小さいかなという印象。ルートを拓く余地はかなりあるが、1ピッチからせいぜい2ピッチ程度に見える。マキヨセの頭の真下にある岩峰が大きめで、これを登ってマキヨセの頭となっている岩峰そのものにつなげればそれなりに充実するだろうし、そこからさらに五郎山南面の岩場に継続すれば楽しいかも。

五郎山方面から望むマキヨセの下部岩峰と、マキヨセの頭。

岩は比較的堅そうに見えるし、この界隈ではもっともすっきりした長めのライン。

ただこのあたり一帯の岩場はどこも岩茸と苔に覆われていて滑るので、掃除しながらのクライミングとなるんだろうな~

マキヨセの頭と五郎山の鞍部から、五郎山山頂への登山道の途上、トラバース部分から見下ろしたスラブ壁。支点がとれなさそうに見える。でもここから五郎山南面の岩壁につなげるのも面白そう。

それにしてもこの岩壁の真上をトラバースする狭い道が山頂に至る登山道とは!結構おそろしい。

そしてやはり最初に登るならこれ。五郎山南面の岩壁です。

岩壁左部分

岩壁中央部分

岩壁右部分

五郎山南面岩壁、左のスカイラインは鞍部からさらに川上村側に切れ落ちており、この岩壁では最長のルートがとれそうに見える。ただ陽があたらないのでこの時期は寒いかも。

11月14日 登攀当日

メンバーは

宮田さん、長友さんと私の3名。

実はこの日集まったのは、赤沼がかつてクライミングジャーナル誌上で紹介した、下又白谷上部「ウエストンリッジ」を長友さんが登ったのが縁で、まだ会ったことのないその二人を、共通の友人宮田さんが引き合わせようという趣旨でして。

小川山東股沢の「野猿返し」という軽めのルートをわいわい登ってから、八ヶ岳の赤沼別宅にて宴会をするのが当初の目的でした。

ところが前日の偵察行の話をすると全員が「登ってしまおう!」と乗り気になり、急遽ルート開拓決行となった次第。

昨日たどった道を今度は3人で。

急登なだけにガチャ入りのザックの重さがつらい。

完全無風だった昨日の偵察行に比べて、冷たい風が吹いてはいるが、今日は完璧な展望のパノラマが広がる。近くには秩父連峰、八ヶ岳、その手前に男山、天狗山の岩峰、西上州の山々、そして遠くに南アルプス、北アルプスの白い山々。この日は槍ヶ岳や穂高岳をずっと背後に背負ってのクライミングとなった。

マキヨセと五郎山の鞍部で登攀装備をつける。

ここは五郎山南壁の基部でもある。左稜線(南西リッジ)とも言える左側スカイラインは、ここから川上村側に切れ落ちていて、もっとも長いルートがとれそうなので、基部に沿って左方向に降りていく。

左稜線末端近く、傾斜が落ちてきたあたりを取付きとする。少し上がったあたりに倒木があり、これも支点として使いながら1ピッチ目とする。

ほんの10メートルほどで苔と泥の多い部分は終わり、白い岩肌が出る・・・・が、その岩肌はびっしりと岩茸や苔に覆われている。

岩肌が出てから一段あがった松の枝のうえを1ピッチ目終了点とする。小型のカム二つを支点。

ここから本格的なクライミングとなる。

リッジというよりはスカイライン少し右手のフェース状部分をさほど多くはない節理を追っての登攀となりそう。節理部分には木の枝などもあり鬱陶しいが、支点にもなってくれるのでありがたい。

2ピッチ目から最若手の長友さんにバトンタッチ。いえ・・・・決して赤沼がびびったからではなく、若手に育っていただくためですからねっ!

小さなピナクルに蝶々結び・・・じゃなくて、タイオフしたスリングを支点にしてこのフェースをクリアすると、トップの姿は見えなくなる。

このあとはフェースをほぼ直上。細いクラックで支点をとった外傾テラスで迎えてもらう。支点は小さめのカム3つ。

この時点ですでに全身岩茸だらけ。

さて次が最終ピッチ(3ピッチ目)となりそうだが、傾斜はますます強くなってくる。

真上のクラックは傾斜は強いものの節理があって、木も生えているので支点は取れそう。左のリッジ向こうに巻き込んでいけば傾斜が緩くなっている予感も。

しかし長友さんは美しいフィナーレを求めて右上のきれいなフェースを直上していった。強気の攻めの姿勢に一同感動の場面。

直上のクラック(ここは行かなかった)

フォローする赤沼

最終ピッチを登る宮田さん(終了点より撮影)

左手の樹間から5分もかからない。

ルートについて

命名は近くの男山ダイレクト、天狗山ダイレクトにリスペクトを込めて、勝手ながら「五郎山ダイレクト」とした。

1P目(赤沼):3級25m 倒木を越えて藪中のクライミング

2P目(長友):5級25m ハング気味のフェースを右側フェースから巻き込んであがり、さらに節理を追ってフェースを直上

3P目(長友):5級30m 傾斜の強くなるフェースを少し右に巻き込みながらあがる。やはり節理を追って直上し終了点

岩茸に覆われて滑りやすいスタンスなどもあり、グレードは実際のムーブグレードよりも高めに感じているかもしれない。

ギアは3人でダブルロープ2本。カムは小さめ中心に2セット程度。ボルトキット、ハーケン類も持参したが使用しなかった。

登攀日:2020年11月14日

林道地蔵沢線の崩壊地点手前:10時

岩場取付き:11時30分

終了点14時

山頂14時30分

林道地蔵沢線:16時帰着

後日談:

この時のメンバー長友さんは、その翌週再度、五郎山に出かけ、五郎山南面岩壁の下部スラブを初登してきたとのこと。その際、マキヨセ岩壁群も含め偵察を行い、それぞれの情報をまとめてくれました。

下記リンクもご参照ください。

五郎山ダイレクトの記録

五郎山下部スラブの記録

五郎山の概念