夫婦で6日間の夏休み。

どこへ行くかの議論は、「何食べようか?」から始まります。

「山形で米沢牛食べて月山登ってこようよ」と妻。

「北陸で寿司~。ついでに西穂?」と体調悪いと牛肉食べられない私。

直前までもめたものの、東北も北陸も天気予報が悪く、良さそうなのは東海方面かな。

そこで思い出したのが、昔仕事で何度か行った静岡県吉田町の鰻がうまかったこと。

んじゃあまあ、鰻だけで6日間も東海を旅してもしょうがないし、八ヶ岳の家をベースにのんびりしつつ、途中のイベントとして中部自動車道で吉田町へ行こうという、半ば腰砕けプランに落ち着いた。まあ天気悪いんじゃあしょうがないよね。

【夏休み1日目】

八ヶ岳の家は最近山仲間との宴会場と化してまして、夫婦でゆっくり過ごすのは久しぶりかも。

伸びきった草を刈ったり、掃除したりして。

畑の中の直売所で枝豆見つけて即購入。

獲れたての枝豆って最高だよね~と思い切り期待しながら茹でたらちっとも美味くなかった。そういうこともあるのね。

【夏休み2日目】

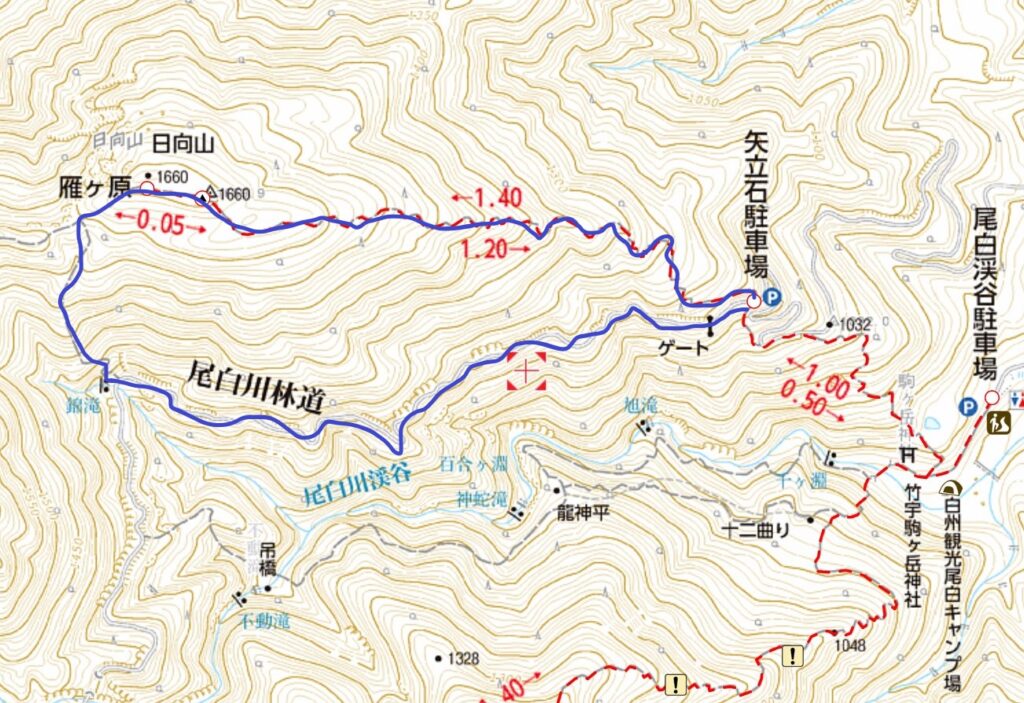

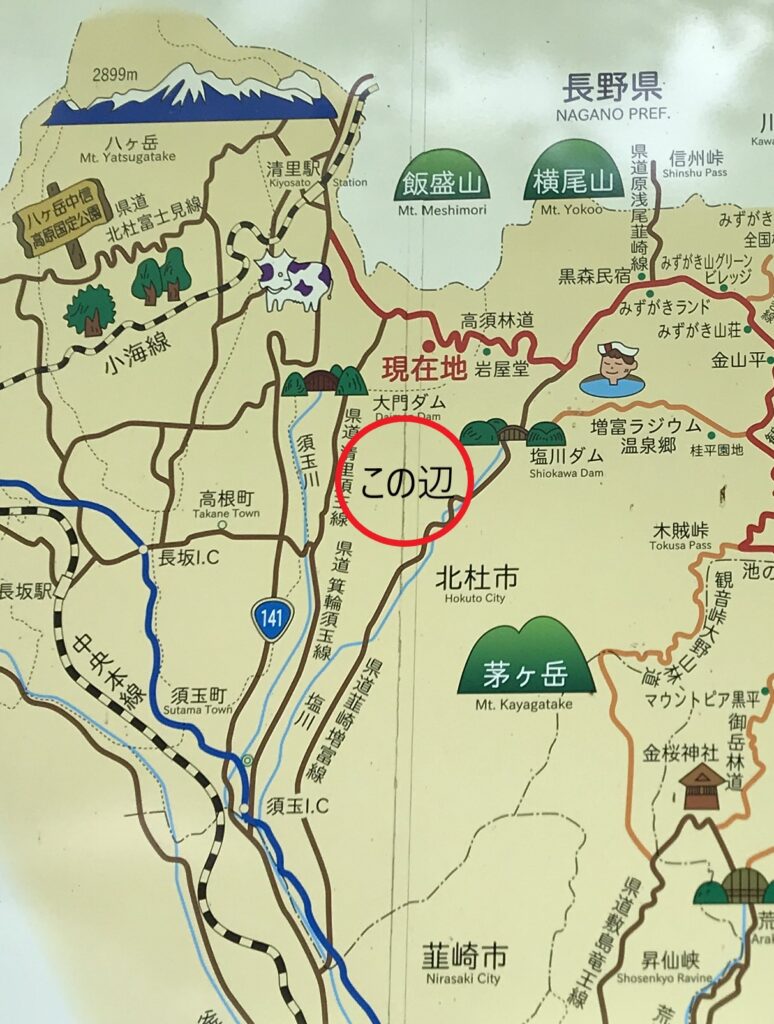

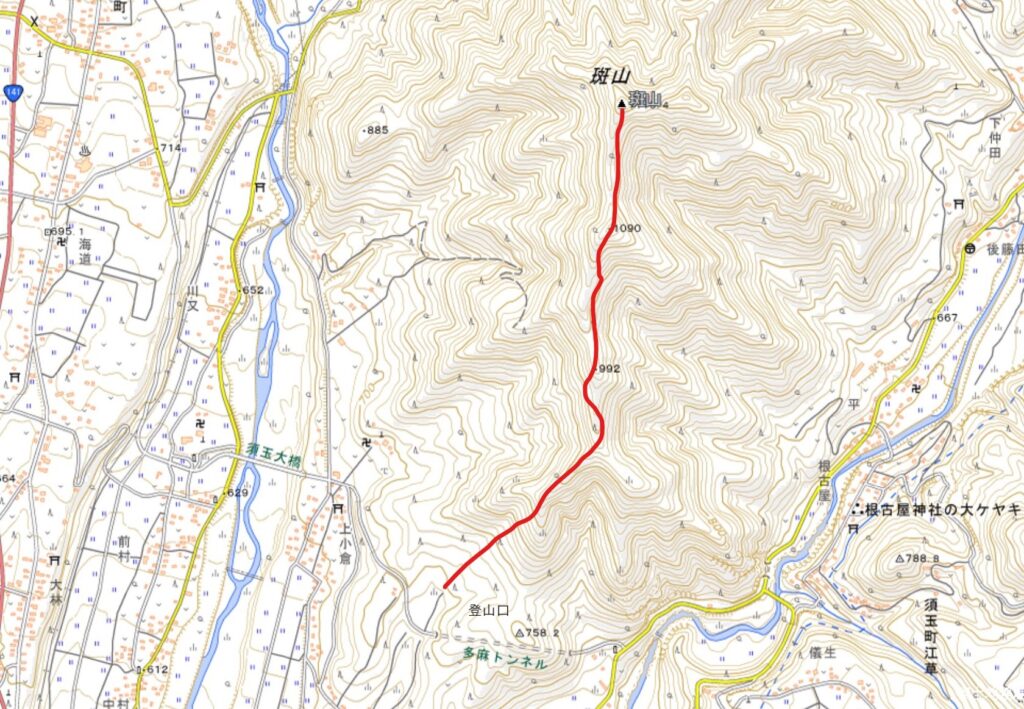

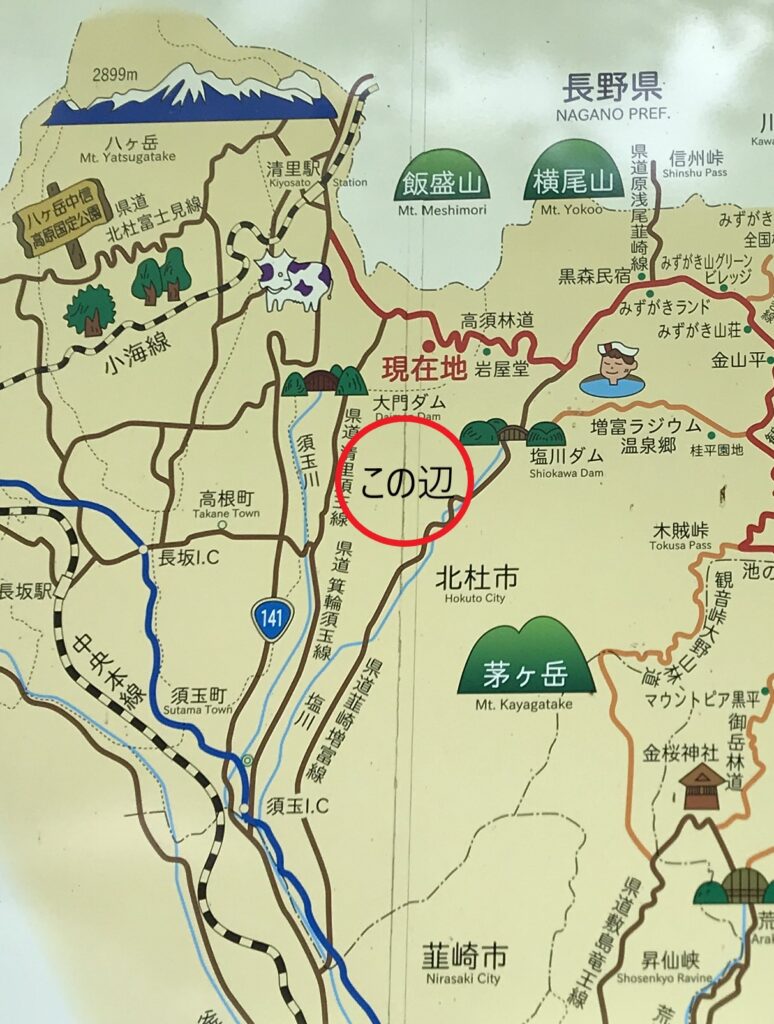

最近「この辺」の山登りに凝ってる。

最近「この辺」の山登りに凝ってる。

この図は「清里から甲府に至る林道、クリスタルラインの案内図から。

西が清里の牧場やら八ヶ岳界隈。

東が瑞牆山や茅ヶ岳など。

その間にあって不遇ななぁ~んにもない地帯。これが好きなわけです。

概ね、飯盛山の南にあたる比志津金山塊というエリア。

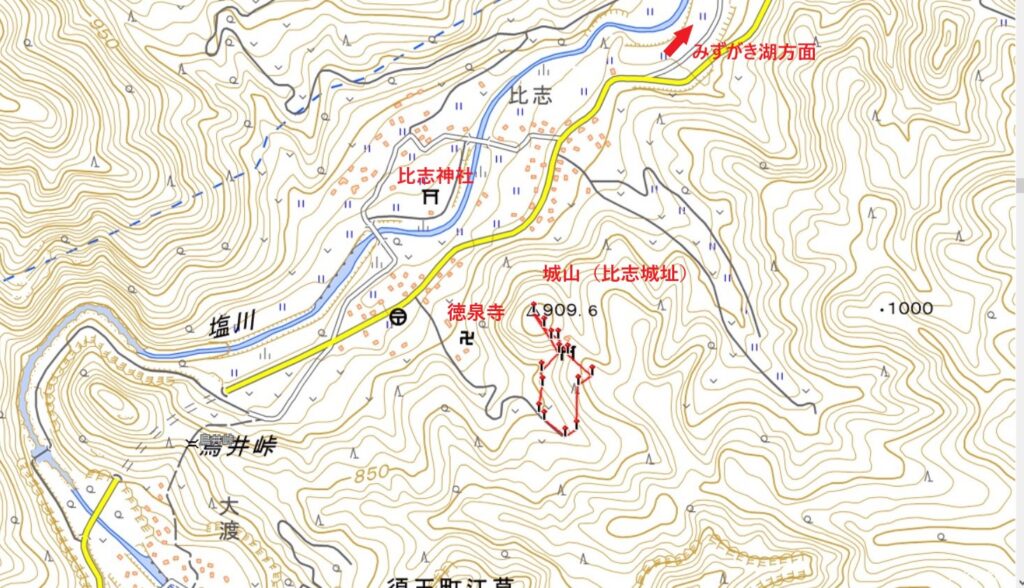

さて2日目はお盆休み最中で、どこへ行っても混んでるだろうし、マイナーで軽い山歩きでもしようと地図をぼんやりと眺めます。

有名な飯盛山の南、佐久と北杜市の境あたりに「樫山牧場」というのを発見。ほとんど知られていないし(つまり人がいない)、場所がら植生や岩質、地形などを考えると絶対に良いところなはず!

八ヶ岳がよく見えて、なだらかな丘で、うまくすると牛なんかも歩いているかも。期待がふくらみます。

実は「樫山牧場」でググってちょっと嫌なキーワードなんかも見え隠れしていて妙な予感はあったのですが・・・・

やっぱりこうなっていたか・・・・

ソーラー発電ですね。

牧場は廃業したらしい。

行き止まりで入れません。

自然破壊と言えばかつてゴルフ場だったのが、今やナンバー1はこれかもね。

川上村も北杜市もみぃ~んなせいぜい数千万円の固定資産税とせいぜい十数人レベルの雇用と引き換えに、自然資産と景観を売り飛ばしているプチプチ商人なんだな~などと、ろくに調べもせずイメージだけで憤慨しきり。でもまあ実際、観光開発に失敗した自然エリアはどこもこんな感じになってきていて、われわれ篤志家の遊び場はどんどんなくなってます。

では牧場つながりでもう少し北の平沢牧場を目指してみましょう。

これはもう飯盛山の南麓で、牧場はまだやってるんではなかろうか。

おお。なかなか良いところではないですか。

ただ牧場は放牧中につき柵が張り巡らされていて入れません。

「なんか閉鎖的でやだね~」とかぶつぶつ言いつつも、ソーラーよりは納得して柵のまわりをウロチョロと歩き回りましたです。

のどかな村の散策

のどかな村の散策

この辺一帯シャトレーゼの契約農家らしい

この辺一帯シャトレーゼの契約農家らしい

メーメーさんいます

メーメーさんいます

牛もいたよ

牛もいたよ

まだ小さいトウモロコシ

まだ小さいトウモロコシ

小一時間は歩いたものの柵の中を通る登山道には入れません。

私はまあ「こんなもんだよ。うち帰って飲むか~」てなもんですが、妻は歩きたりない様子。

「あんたの嫌いな観光登山でもいいから、気持ちのよい登山道が歩きたい!」という妻に導かれて、前に歩いたという美しの森へ。

美しの森駐車場に車を停めて、よく整備された登山道を散歩。

美しの森駐車場に車を停めて、よく整備された登山道を散歩。

木道がずっと続いていてハイステップの連続。これってつらいんだよね~

でもまあ緑のなかを歩き回ってそれなりに楽しめました。

【夏休み3日目】

そろそろ世間のお盆の最終日だし、空いてきたかな~とメインイベント鰻ツアーに出かけます。

北杜市から静岡は中部自動車道できて近くなったね~

あっという間に吉田町。

吉田町の名店、鰻の八木秀

吉田町の名店、鰻の八木秀

お盆休み、まだ終わってなかったらしい。

行列になってて、1時間以上待っての入店。

私の人生で最長の待ち時間だったかも。

特上、うな重に鰻の白焼きついて5千円くらいだった。

この味でこの値段なら行く価値あるな~。大満足。

もちろん私は運転を妻にまかせて日本酒で一杯。

この日は近所のビジネスホテル泊。

夜は寿司を求めて出かけたけど、回転寿司しかなかった。

いずれにせよ鰻で満腹になってて、あまり食べられなかったんだけどね。

【夏休み4日目】

朝からなんとなく曇り空。予報では午後から雨。

中部自動車道から見て格好いい!と思ってた篠井山の登山口を一応目指したけど、途中からすでに雨が降り出して転戦。

では観光だけでもと日蓮宗の総本山、身延山へ。

はじめて来たけど思いのほか良いところですな。気持ちのいい境内です。

車で上のほうまで上がってしまったので、参拝用のこの階段は登ったふりだけ。

名物のゆばと身延まんじゅうを購入して八ヶ岳に帰宅。

八ヶ岳の隣人にまんじゅう土産に持って行ったら、その人身延出身で身延から帰ってきたばかりだった。はは。

【夏休み5日目】

テニスして休憩。

【夏休み6日目】

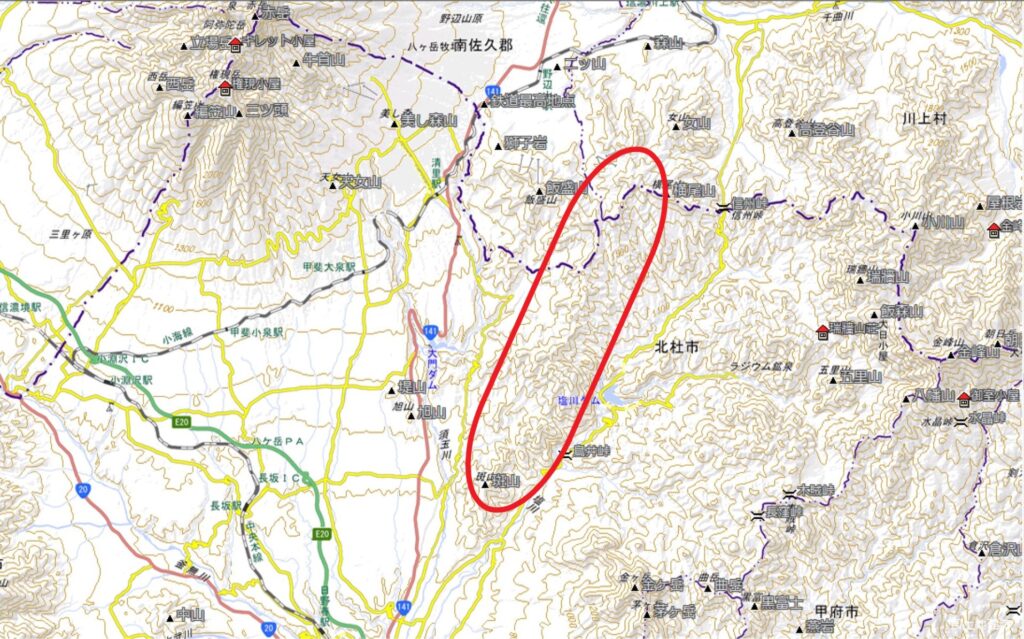

夏休みも最終日。前の日に東京に帰ってテニスクラブ行くかというアイデアもあったんだけど、この日は天気予報がよくなったので、山登りに行くことに。

前日You tubeでかほちゃんの山登り動画を観ていて、「白峰三山が見たい!」という妻。

You tubeで観る山登り系動画って、あんまり良いのがない印象。

独りよがりだったり、やたら危険をあおってみたり、歩きながらGo proで撮影した画像を延々流したり。

そんな中で彼女のは本気度が違う気がする。

動画を観る人(登山初級女子が主なターゲットかな)の気持ちに寄り添って、必要な情報を端的にまとめ、自分が歩く姿も一度撮影して戻ってカメラを回収するところまでやってるのでイメージがつかみやすい。

なにより食いっぷりの良さ飲みっぷりの良さも含めて好感度高めなのと、冗長にならない編集が秀逸。錚々たるクライマーたちが彼女にあってメロメロになっているのも頷けますな~

私にしても有名な山やルートを標識に導かれて、ぞろぞろ登るのが楽しいのかな~てな気持ちもあったわけですが、かほちゃんがフォーカスして見せる景色や花や緑の美しさ、ファッション、山小屋生活の魅力・・・・そういうコンテンツに妻がどんどん心奪われる様子を見ていて、視点の違いに気が付いたりもしました。

さて白峰三山見学ツアーのため櫛形山に向かったけど、8月いっぱい林道が工事中で登山口に行けず。

で、夜叉神峠に転戦。

これ大当たりでした。

なだらかで歩きやすい登山道を小一時間で夜叉神峠。そこで一気に視界が開け、三山全部見えました。

さらに鳳凰三山方面に行けるところまで行って引き返そうと縦走路をハイキング。

樹林帯ですが、途中北岳の山頂がちらっと見えました。

杖立峠

杖立峠

まあ時間的にここを終点として引き返すことに。

でもまた悪い癖がでて・・・・

地図見たら「大崖頭山」てのが近くにあるではないですか。

登山道の記載はないけど、これだけ人が多くくるエリアですから、踏み跡くらいあるでしょう。

道、踏み外します。

道、踏み外し大正解。踏み跡はしっかりあるし、登山道以上に原生的な緑が美しい。妻は熊を恐れてずっと話をしながら歩いておりました。

山頂には三角点のみ。往路を引き返し、夏休みはおしまい。