山岳巡礼倶楽部、随一のロマンティストで文章家のわたべゆきお氏作成の、ふる~い「入部のしおり」がでてきました。

全12ページ。すべてわたべ氏の手書きです。作成されたのは40年くらい前のことと思われます。

このまま山岳巡礼倶楽部ごと埋もれさせるのはもったいないので書き起こしてみました。

とは言え、感動したからと言って山巡はもう残党が数名残っているのみですので、入部はできませんよ。まあわたべ氏や赤沼の顔くらいならいくらでも見せますけどね(笑)

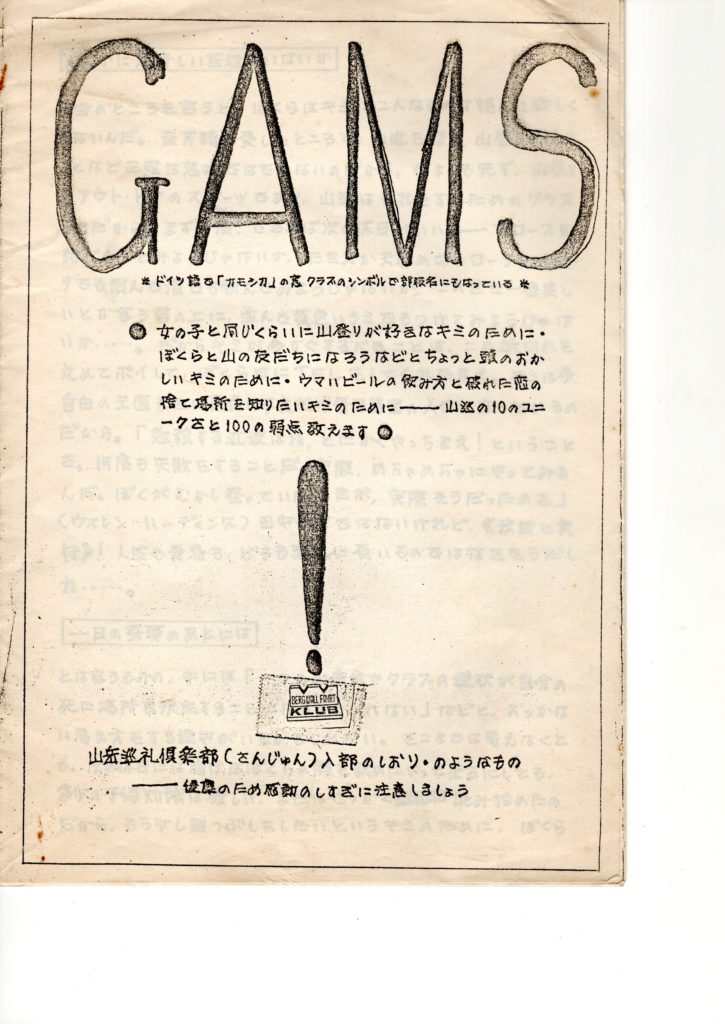

GAMS

★ドイツ語で「カモシカ」の意。クラブのシンボルで部報名にもなっている★

● 女の子と同じくらいに山登りが好きなキミのために、ぼくらと山の友だちになろうなどとちょっと頭のおかしいキミのために、ウマいビールの飲み方と破れた恋の捨て場所を知りたいキミのために・・・・山巡の10のユニークさと100の弱点教えます。●

山岳巡礼倶楽部(さんじゅん)入部のしおり・のようなもの

―健康のため感動のしすぎに注意しましょう。

どこかに素晴らしい若者はいないか

本当のところを言うと、ぼくらはキミにこんなものは読んで欲しくはないんだ。百万語を費やしたところで、山巡を語り、山登りを語ることなど正確な意味ではできないのだから。何よりも先ず、山登りはアウトドアのスポーツであり、山巡はそれをするためのクラブなのだから。まず一度、できれば次の休日がいい—-ロープを結びあってみようじゃないか。たき火か天幕の中のローソクの明かりでも囲んで酒でも飲んでみようじゃないか。この世で一番美しいとか言う雪の上に、並んで黄色いシミでもつけてみようじゃないか・・・。だからキミが今すぐするべきことは、この紙切れを丸めてポイして、ぼくらにTELをくれたまえ。君は今、自由の王国または気違い不良純情青年集団の入口に立っているのだから。「勉強する近道はね、とにかくやっちまえ!ということさ。何度も失敗をすることだ。実際、めちゃめちゃにやってみるんだ。ぼくがむかし登っていたときが、実際そうだったのさ」(ウォレン・ハーディング)田中角栄ではないけれど、《決断と実行》!人生も青春も、どうも無限に長いものではなさそうだしね・・・・。

一日の登攀のあとには

とは言うものの、中には「一つの山岳会やクラブの選択が自分の死に場所を決定することになるかもしれない」などと、おっかない考え方をする連中がいるかもしれない。そこまでは考えなくとも、次の休日には痛快なぼくらの顔を眺めにやって来るにしても、多少の予備知識は欲しい。またはせっかく読み始めたのだから、もう少し暇つぶしをしたいというキミのために、ぼくらをいくらか語ってみようと思う。クサさが感じられれば、キミの読解力かこの文章がすぐれている、という訳だ。

はらわたにしみわたるウィスキー

山岳巡礼倶楽部—-短く山巡(さんじゅん)という—は1935年(昭和10年)東京の下町を中心にして呱々の声をあげた。これは大した意味はないけれど、奇しくも読売巨人軍の誕生日とおんなじなんだ。もう半世紀もたつわけで、キミがまだ空気だった頃だ。そのせいか、都岳連—東京都山岳連盟—現代表の高橋定昌が会長を務めたりした—の登録ナンバーは、No.1になっていたりする。古銭やウィスキーではないんで、古ければいいというものでもないけれど、いわゆる正統派古典的山岳会の片隅にひっかかっているということは言えると思う。昔の活動としては、西丹沢の開拓(ザンザ洞等の初登、西丹沢詳細地図の刊行)、南ア、篠沢等の初登、初の厳冬期富士集中登山を行い、戦後になってからは、積雪期上越国境初縦走に成功した。1962年(昭和37年)からは穂高・下又白谷の開拓を始め、これは現在も受けつがれている。その他、冬季穂高滝谷、屏風岩の登攀等、北アルプスや谷川、頚城山群で、美しい登攀を求めながら、クサいクライミングをやっているわけだ。

また、ぼくらの執筆した昭文社、山と高原シリーズの「谷川岳」の地図を書店で手にしたキミもいるかもしれない。

——ところで、こういった話しは、いわば昔話で、これからの山巡がこの程度のレベルなのか、以下か、以上なのか、といったことは、全くキミたちの意志と愛情とテクニックにかかってくるわけさ。

ヒマラヤを語り

では、山巡は国内の山登りしかしていないのかというと、これが違うんで、今と違ってなかなか外国には出られなかった1961年(昭和36年)から、いろいろな遠征隊に部員を送り出している。例えば、62年の第三次ジュガールヒマール隊では、隊長・高橋照他一名を派遣し、ビッグホワイトピークの登頂に成功した。それから65年三浦雄一郎のエベレスト・スキー隊、アイガー、66年アルプス長期登山、韓国雪岳山、台湾玉山、ヒンズークシュ等があり、71年にはマナスル西壁隊隊長として高橋照、登頂隊員田中基喜の活躍をみた。当時、田中は22歳で8千メートル峰登頂の最年少記録だった。78年には、40周年記念事業として、クラブの遠征隊を組織し、6名がカラコルム・トリニティーピーク(6,700m)に挑んだ。次いで、4名が南米はワスカラン(6,788m)に登頂し、帰途ヨセミテに立ち寄った。次のヨダレの出そうな海外登山計画も進行中で、キミだってその気があれば、参加したり、キミ自身が親分になっての海外登山をやっちまうためのノウハウが利用できる訳だぜ。過去の栄光などキミにとっては何の関係もないし、ぼくらだってまだまだ《これからの人》ではあるけれど、これからの人のキミの生意気な活躍を見たいと思うな。

恋人を語り

ぼくらがいつもカリカリした岩登りみたいのしかしないのかというと、そうじゃない。山巡は岩登りもするクラブではあるけれど、岩登りしかやらないクラブではない。でも、やっぱり雪のない季節はどうしても岩登り中心になることも事実だ。ロッククライミング(沢登りも含めて)は痛快で、熱くなれるからね。遠藤甲太という人が「クライミングというのは格闘技とひどく似ていながら他を傷つけぬところが好きだ」と言ったけれど、なるほどを思う。こういったハードなクライミングの他にも、ぼくらは《山》をまるごと楽しんでしまう方法をたくさん知っているけれど、企業秘密でとてもキミなんかには教えられないね。岩魚が手づかみで取れる所はアソコで、ワサビがある場所はアソコなんだよな。下又白谷にはサルとカモシカがいて、ぼくらとは仲がいいんだなんてこともキミには教えたくないね。ライチョウや世界で一番可愛い動物のオコジョのことだって、キミには教えませんね。意気揚々と引き上げてくるアタック隊の連中を雪の落とし穴で歓迎したり、テントで眠っている仲間のメガネのレンズに赤マジックでイタズラをしてそいつが目覚めた時、「火事だ!」とあわてたなんてこともキミには教えない。悪酔いの酒「飛騨娘」のなかなかにチャーミングな酔い心地とか、下山後襲撃する高山の酒場「由比」にはとても素敵なママがいるなんてことも教えるつもりはない。—–こういった一切を教えたりはしない。しないけれども、キミはそういったすべてをぼくらと一緒に生き、楽しんでしまうことはできる。それがキミとぼくらが友だちになり、仲間になるってことさ。

犬コロのように唄い合う

それでは、少しつらく悲しい話も聞いてくれ—–それは《山での死》についてだ。本当のところを言うと、これは大した問題ではない。なぜなら、ぼくらは誰でも死ぬんだし、別に山登りなどしなくても、交通事故にあったり、通り魔にあったり、急性肝炎で若死にする場合だってある。ただこれらの全く偶発的な死と違って、山での死のバヤイはその山登りが尖鋭的であればあるほど、計算しつくせない部分での死の予感、志向性を引き受けているという点にあるんだ。その引き受け、賭け的な要素を全く否定するならば、山などやめざるをえない。(もっとも山をやめたからといって、そいつが百才まで生きるとは限らない)昔の山巡の案内書にはこんなふうに書いてある。「山登りはアクシデントが起こり勝ちのスポーツです。どんなベテランであっても登山を続ける以上100%遭難というものを避けることはできません。つまり山の世界には、技術や経験を超えた不確定要素が存在するということです。ですから、問題はこの不確定要素の割合を極力小さくすべく技術や経験を積んで行くということなのです」また、遠藤甲太さんはこう言ってる。「・・・しかしアルピニストは必然的に、死を志向せずばなるまい。何故なら死に最も近くまで往ったときこそ、最も《山》に近づいた地点であろうから。そしてそのときは、生が最もはげしく美しく燃え輝くときでもあるのだ」

空にはうるさいほどの銀砂

友川かずきという歌手は「何が死だ!生でもないくせに」と歌ったけれど、ぼくらは生にこだわるからこそ、死が問題になるんで、決して死にたいから山登りをしているわけじゃない。ぼくらはニオうロマンティストではあっても、ニヒリストではないんだしね。そして新聞などにのる客観的一般的ソーナンなんかは日常の出来事として見過ごすことができても、ぼくら自身やキミ自身の死それに一緒にワルいことをして来た仲間の死は、やっぱり少しは問題なんだ。はっきり言ってぼくらにも何人か山に逝った仲間がいる。目の前をころがり落ちて行くのを見つめながら、何もできないでいるくやしさ、残念さ・・・・。クラーい話になって来たので、もうやめるけれど、ただ言えることは、三人寄れば山岳会式の矮小な会よりは、山巡のようなある程度の歴史や組織力を持ったクラブの方が、遭難時における対処の仕方や経済的負担の問題などにも若干のメリットがあるんじゃないかな。またこの件に関して山巡ではある種の保険への加入を義務付けているから、ぼくらと一緒に山登りをやって行こうともうすでに決めてしまったキミはその費用を用意する必要があるって訳さ。最後にこのクラーイコーナァは再び遠藤さんの美しい文章で終わることにしよう。

「山—-陶酔と失墜 私の登山とは生きることと同義である。歌うことである。誰もがおのおのの歌を、それぞれの言葉でうたうであろう。私も私の言葉で、私のしらべでうたいたい。ピアニストがピアノに向かうときの緊張とひとしく、心躍らせ、白いノートを前にペン持つ詩人とひとしく、私は今岩壁の下に立つ。なべて良いことは、自ら所有し得ないことにのみあるのだ。 死すべき宿命を負っていたクライマーは、それがいかに自己陶酔の極であろうとも、私を哀しくさせる。自ら選びとった彼等の短き生は、やはり私には美しすぎる。燃え尽きた彼等は何処へゆくのか。野天に寝て、夜空を仰ぎ、あのきらびやかにも冷たい星辰を見るときに、私の胸はやさしく愛しい追憶に充たされてふるえる。若くして逝ってしまった友たちよ。きみは今や充ち足りているのだろうか?やがて人々の記憶から遠ざかり、忘れ去られてゆく彼等・・・」

こんな豪奢なビバークをともにする

それでは、クラブに入って来たキミは実際どんなことをすることになるのかというと、まず入部金と部費を払ってもらう訳だけれど、山行費用と酒代とでまるっきりお金なんかないぼくらと同様なキミには、そこんとこ相談に乗ろうじゃないか。でもクラブで義務付けている山岳遭難共済の保険料は早急に納入すること。そしてキミは主に水よう日に行われている集会に出席し、山行の打ち合わせをし、その後にビールを飲み、週末には山へと出かけ、完登後のサイコーにうまいビールを再び飲む、というパターンを楽しむことになるんだ。次に、キミが参加することになる年間の標準的な山行メニューを紹介してみよう。4月—新人歓迎山行(沢やゲレンデでの基本的トレーニング)5月—春山合宿(雪上訓練や初歩的登攀またはピークハント。穂高周辺が多い)、岩登り訓練(谷川岳岩場解禁をひかえ、岩登りのトレーニング。近郊ゲレンデ)6月—山巡祭(家族、友人、OB等の親ぼくを図り、合わせて山の神に安全登山を願う)7月—集中登山(谷川岳等の沢または壁にルートを求める集中登山)8月—夏山合宿(岩壁登攀、縦走等で日常の山行よりはスケールの大きいもの。穂高周辺が多い)9月、10月—無雪期登攀の総仕上げ(穂高、谷川、北岳バットレス等での、沢または壁の登攀。この時期に、カモシカ山行、お月見山行を行うことがある)11月—冬山訓練山行(新雪の山での縦走、体力錬成)12月—富士山雪上訓練(氷雪技術トレーニング)1月—冬山合宿(ピークアタック、縦走、岩壁、バリエーションの登攀)2月—氷瀑登攀(アイスクライミング、近郊の凍結した沢)3月—スキー山行または縦走。ざっとこんなところで、以上はクラブ山行というヤツだけれど、この他にぼくらは個人山行としてシビアなルート開拓、ボウルダーリング、彼女とのハイキング、各種トレーニングをやっている訳で、キミだって参加できるものがあるかもしれない。

素晴らしい若者はいないか

最後に、ぼくらが文章で発表したものを紹介しておしまいにすることにしよう。おつかれさん!では、集会で、そして山で!

◎ MT. YARI NORTH RIDGE IN WINTER

– Give me another glass of wine

宮本 浩

「生きていることさえ奇跡だ。」なんかの歌詞にあったっけ。

連日のクリスマス、忘年会、etc etc・・・・で酒の抜けきらない体でfunky dranker四人組は、あの不世出のclimber松涛明の命を奪った北鎌尾根に向かった。

山を愛する気持ちは変わらないけれど、格段の装備の進歩と年月が風雪のビバーク北鎌尾根を単なる冬の穂高のバリエーションに変えてしまった。松涛氏も夢の素材Gore-Texがあったら死なずにすんだろう。そして多くの岳人の涙を誘うこともなかっただろう・・・・。ましてシンサレートなど。「ケッ」・・・「ワシも欲しい」・・・。北鎌はサブかったです。格段の装備の進歩と反比例するかのごとく、我々から根性と体力とを奪い去り連日「クソッ重いな~」とだれに言うともなく文句を口々に言うことになる。

極端に凍傷恐怖症の小生はW靴でかえって靴ずれを作りアイゼンをけこむごとに「ウッ・・・」とうなる結果を招く。

軽量化軽量化と叫びつつも各自しっかりと酒を一びんかかえており、つまみもよりどりみどり。まったくどうしようもない八九三なパーティーである。小生もトロピカルドリンクBlue Hawaiiと南太平洋の海の底のように青いカクテルを持参し、雪をいれてチューチュー吸い出す有様で、目をおおうばかりの惨状である。松涛氏も草葉の陰でなげいている事でしょう。

昼間ヒーヒー言いながら登りながら、いったんテントに入りストーブに火がつき、こはく色の液体をのどに流し込むと、とたんに元気になり、シーバー片手に穂高中に恥をさらすとは、もう神への冒とくとしか言いようがありません。深く反省しています。

もう何どめかの槍の穂先で、ブロッケンを見る。虹色に輝く光の輪の中で踊る自分の姿を寒さなど忘れ、しばし見つめる。N氏の山巡得意のトラブルの後であるだけに、いっそう感激的であり、世俗の民のみにくい心をあざわらう神の姿のようであった。

下山後、高山でのトンカツはほんとにうまかった。ゴッツァンでした。

◎ 穂高岳下又白谷下部菱形スラブ初登攀(抄)

わたべ ゆきお

・・・・時刻は八時になっていた。ライトを出しビバークの準備を始めるが、ビレーをしていた所は、二人がしゃがみこむにはあまりに狭すぎるので、細いリッジを五mほど下った所に場所を見つける。ブッシュとブッシュの間にもぐり込むようにして、坐り込み身体をブッシュにくくりつける。私たちがはい上がってきたのとは反対側にもルンゼ状のスラブ(第一スラブ)が走っており、そこまではすっぱりと切れている。リッジの上方はブッシュを混じえた露岩がかぶさっており、下方もブッシュのついた鋭いリッジで、すぐ空間に消えている。つまりは、四方がすべて急峻であって、平らな所はどこにもない。ここまできては、もう下降は考えられず、登り切るしかないのだが、どうなることやら・・・・。

曇天のせいかそう気温は低くないようだ。私は軽羽毛服を取り出し、下半身だけシュラフカバーに沈める。ツェルトはちょっと使える場所ではないし、雨でも降らない限りはいらないだろう。空腹感はそれほど覚えはないが、水のないのが何よりもつらい。

赤沼が「横尾の灯が見える」と言ったのは、横尾ではなく、徳沢だった。夜の森の中にポッカリと徳沢園や天幕たちの明かりが、みじめなビバークの私たちの目の下にあって、それはまるで幸福の定義そのものだ。清冽な水があふれ、ビールやウィスキーのボトルが並び、歌声がしみ出し、それに時折り少女たちの歓声が混じり、花火だって上がるかもしれない。だが、私たちは・・・・。

足先の方が下っているので、ともするとずり落ちて行く。

「上の方も悪いですよ・・・」赤沼が不安を隠さずにいう。さらに、冗談とも本気ともつかずに「これをいい機会に山なんかやめようかな・・・」ともいいだす。「山をやる理由なんかないんだ。別に山でなくても・・・・」

私はいうべき言葉を持たず、ひたすら少しでもマシな体位を求めてセッセと身体を動かす。いままでのいくつもの経験で、意志と、時間と、そして・・・・そういったものが、すべてを解決してくれるのだ。昭和残侠伝(唐獅子牡丹)の高倉健だって、修羅場をいくつもくぐり抜けて立派なヤクザ屋さんになっていったのだ。またフランスのおじさん(サルトル)は「経験には死のにおいがする」といったし、「あらゆる男は、命をもらった死である。もらった命に名誉を与えること。それこそが、賭ける者、戦う者の宿命と名づけられるべきなのだ」とは寺山修司の競馬エッセイによく引用されるウィリアム・サローヤンの言葉だ。要は、運のいい男には人生の終わりよりもルート・登攀の終わりの方が先にやってきて、運が悪ければ、平田や上村のように激しく短い生を終えて夜空輝くお星さまになれるのだ。

夜半、月明かりで目が覚める。半分にも満たない欠けた月だったが、それでも人っ子一人いないこの下又の岩の大伽藍を銀色に浮び上らせるには十分だ。それまで、私は夢の中なのか、それとも実際に身体がずりお落ちたのか、何度も墜落感を覚えてギクっとした。光速でもってブラックホールの中に、私の幼児期の混濁した意識の海の暗黒の中に、収束していくような、ひどくメタフィジカルな、パスカルの深淵のような、メチャクチャ冷汗感覚。

——朝は、もう今すぐくるべきなのだ。

私のビバーク。私の《山》。五彩のトキ。—–心配無用の日々だけがあって、鋭さを持たぬために、瞳孔はやや開きかげんで、抒情は水分を失い、鮮やかな色彩も、急激な気温の変化も、熱すぎる眼差しも危険すぎる街での曖昧なゼリー状のトキ——こいつらを束ねて葬り去るのが、私の《山》でのトキ—–だ。

ようやく、私たちにプレゼントされた夜明けは、重そうな鉛色をしたそれだった。蝶や大滝の稜線には、「ネズミの心はネズミ色、悲しい悲しいネズミ色」の雲たちがザブリとかむさっていた。だが、アリスの歌にもあるように「狂った果実には、青空は似合わない・・・・」(狂った果実)のであって、空が泣き出す前にと、早々に腰を上げることにする。五時だった。

出発前に、昨日の残りのパンとビスケットの一かけらを口に放り込んでみたが、全然唾液がわいてこず、とても喉を通るものではなかった。どんな極上のワインやコニャックよりも、今は《水》だ。私たちのすぐ背後のはずの奥又の池まで行けば、岩の間からしみ出す冷たく甘美な水が涼し気な音を立てているのだ。

赤沼、トップで目の前のブッシュの付いた露岩に取付く。やや、かぶさっており、悪い。彼はその三m程をかち取ると、リッジ上を直上するのではなく、左へとブッシュの中をトラバースして行った。二十m。私がこのブッシュでうるさく、腕力を酷使するピッチを終えてトップの所まで行くと、もう容易とのことだった。すぐ左側には、私たちが突破すべきだったルンゼの涸滝落口が見え、下からは全く予想もし得なかったルンゼ状スラブが真直ぐにのびている。難しそうには見えないが三~四ピッチはあろう。今となってはリッジに逃げてしまったことが悔まれる。

ブッシュを再びリッジ上へ登ると、易しい岩稜となった。左に第二スラブ、右に第一スラブを眺めての登攀である。第一スラブの方が二スラよりも急峻で、よく磨かれていて美しい。登攀自体も難しいだろう。第一スラブはピナクル状の小岩峰で二股になっており、右が本流で菱形岩壁の頭の裏側方面へとのびている。

階段状のリッジを登ると、畳二枚分程の完璧に平らなテラスに出た。ここでビバークをしていれば、二人で楽に横になって寝られたはずだ。ここから目の前の快適な岩稜を三十m程登り、このリッジがピナクル状になる手前で、右に出て、第一スラブの左股ともいうべき小さなルンゼのつめの中に入る。もうすでにここは草付で、さらに草付とブッシュの中を百mくらいも登ると、茶臼の頭へと続く頂稜に出て、広大な下又白谷の上部と前穂の東壁等が望まれた。私たちの待望の、本当の終了点—–そいつが今、私たちの足の下になったのだ。ルート選定には悔まれる点が残ったとはいえ——注:翌年(1981年)第二スラブルートの初登に成功した—–、未踏の、本谷F1の手前から数えれば、二十ピッチを越える私たちの、私たちだけにしか見えない一本のラインがくっきりと引かれたのだ。

一秒でも早く、甘やかな、ココロの内側にまでしみ込んでくるであろう《水》に到達するために、ザイルだけを巻くと、すぐにうるさく繁茂したハイ松の中を池を目指して歩き出した。茶臼の頭は指呼の間に望まれるのだが、踏跡の全くないハイ松こぎには辟易させられる。時折、ハイ松がジンの香りとして強く香る。バテバテになりながら、茶臼の頭には出ずに、トラバースの藪こぎをして、直接池から下又白谷への下降点になるコルに出た。いつもの柔和な面をたたえた奥又白池と人間たちのにおいのつまった天幕たちが眼に飛び込んでくる。私たちは水場に直行し、前穂の私たちに対する友情あるいは好意ともいうべき珠玉の水に口づける。We could drink a pond of water!だったのだ。「生きて帰れた!」などとジョークをいいあい、赤沼と完登の握手をかわす。朝の九時だった。

ビール壜百万本ほどの水を飲み終えると、私たちは雨の降りだした中畑新道を徳沢のウィスキーのもとへと幸福な気持ちで下って行った。